»… immer das Ganze sehen.«

Zum musiktheoretischen Ansatz Christoph Hohlfelds

Reinhard Bahr

In den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts entwickelte Christoph Hohlfeld, ausgehend von Einstimmigkeit und Modalität und in Auseinandersetzung insbesondere mit der Musiktheorie des 16. Jahrhunderts, einen musiktheoretischen Ansatz, der vorrangig auf melodischen Prinzipien basiert. Im Mittelpunkt seiner Überlegungen stehen ›elementare Tonbeziehungen‹, die in verschiedenen stilistischen Kontexten und auf unterschiedlichen musikalischen Ebenen struktur- und formbildend wirken: im melodischen Verlauf einer Chorstimme Palestrinas ebenso wie in der übergreifenden Entwicklung einer Bach-Fuge oder eines Sonatensatzes der Klassik. Unabhängig von Stilentwicklungen wird so in der Kompositionsgeschichte eine Kontinuität des ›musikalischen Denkens‹ erkannt und in den Publikationen zu Palestrina (1994), Bach (2000) und Beethoven (2003) exemplarisch nachgezeichnet. Der Beitrag nähert sich Hohlfelds Ansatz mit Blick auf biographische und theoriegeschichtliche Hintergründe.

Musikalisches Denken

Der große Versuch Christoph Hohlfelds, die Musik verschiedener Epochen unter einheitlichen Gesichtspunkten zu betrachten, mündete in Veröffentlichungen über Palestrina (1994), Bach (2000) und Beethoven (2003), in denen der Musiktheoretiker die Summe einer lebenslangen Beschäftigung insbesondere mit diesen drei Komponisten, aber auch allgemein mit Grundfragen des Verstehens von Musik zieht. Trotz des übergreifenden Reihentitels »Schule musikalischen Denkens« sind die drei Einzelbände in ihrer Zielrichtung sehr unterschiedlich.

Das Buch über Palestrina ist eine Melodie- und Kontrapunktlehre, die – ausgehend von Palestrinas Magnificat-Vertonungen – zu dezidiert stilbezogenen Satzarbeiten anleitet. Beethovens Weg dagegen widmet sich der analytischen Rekonstruktion des Kompositionsprozesses in c-Moll- bzw. Es-Dur-Werken des Komponisten, angefangen bei der Klaviersonate op. 10,1 über die Pathétique op. 13 und die Eroica op. 55 bis hin zu den späten Streichquartetten op. 127 in Es und op. 131 in cis.[1] Zwischen den Publikationen zu Palestrina und Beethoven steht die Arbeit über den ersten Teil von Bachs Wohltemperiertem Klavier. Wer hier im Anschluss an das Palestrina-Buch ein weiteres praktisches Unterrichtswerk erwartet, muss enttäuscht werden. Weder handelt es sich um ein Lehrbuch zur Satzlehre im engeren Sinne noch um eine historische Studie zu Stil und Technik der Bachschen Fugenkomposition. In einer früheren, unveröffentlichten Fassung der Arbeit stellt Hohlfeld einleitend klar: »Unser Anliegen geht dem In-Beziehung-Setzen der Töne nach, aus dem sich am Ende ihre lückenlose Zusammensetzung zu stimmiger Entsprechung und formbedingter Harmonik ergibt.«[2] Hohlfelds Interesse gilt den elementaren Tonbeziehungen, die sich zunächst in thematischen Bildungen, Bezügen der Stimmen untereinander und schließlich übergreifenden Formverläufen manifestieren. Von elementaren Tonbeziehungen nimmt das ›musikalische Denken‹ seinen Ausgang, denn: »Musikalisches Denken ist ein Denken in Tönen.«[3] Dieses musikalische Denken bildet für Hohlfeld ein Kontinuum, das – ungeachtet wechselnder Erscheinungsformen in den Werken großer Komponisten – im Kern unabhängig von historischen Bedingtheiten bleibt. In den Werken der großen Komponisten selbst erkennt Hohlfeld jene ›Schule‹ musikalischen Denkens, deren Nachvollzug er in seinen eigenen Arbeiten anstrebt.

Hohlfelds musikalische Auffassungen entwickelten sich zu einer Zeit, in der die ›postserielle‹ Reflexion des Materials auf vieles gerichtet war, nur nicht auf melodische Verläufe und elementare Tonbeziehungen. Eine umfassende Antwort auf die Frage, wie Hohlfeld zu seinem sehr individuellem, in vieler Hinsicht dem Zeitgeist entgegengesetzten Ansatz gelangte, kann – wie stets in solchen Fällen – wohl kaum gegeben werden. Drei Aspekte aber scheinen mir besonders wichtig zu sein: ein früh ausgeprägtes Interesse an Vokalität, eine intensive Beschäftigung mit den Grundlagenfächern ›Allgemeine Musiklehre‹ und Gehörbildung und ein unbedingter Wille, dem ›Elementaren‹ hinter der Erscheinung nachzuspüren.

Vokalität

Der Schlüssel zu Hohlfelds musiktheoretischem Ansatz ist seine Melodielehre. Deren Ausarbeitung erfolgte im wesentlichen schon während der Anfänge seiner Hamburger Lehrtätigkeit in den 60er und 70er Jahren, zu einer Zeit also, in der Musiktheorie im deutschsprachigen Raum noch mehr oder weniger gleichbedeutend mit der herkömmlichen Harmonie-, Kontrapunkt- und Formenlehre war. Bestenfalls tauchte der Begriff ›Melodie‹ in den Niederungen gefälliger Mittagskonzerte des Rundfunks auf, in einer seriösen Hochschulausbildung hingegen suchte man ihn vergebens.[4] Hohlfeld entwickelte aus dem Studium der einstimmigen Gregorianik und des vorbachschen modalen Kontrapunkts eine stilübergreifende Theorie, die auch dann noch trägt, wenn die Einzelstimme in den Sog harmonischer Abläufe gerät.[5] Bei aller gebotenen Skepsis gegenüber einer vorschnellen Parallelisierung von Leben und Werk dürften doch die Jahre im Leipziger Thomanerchor von 1933 bis 1941 für sein ausgesprochenes Interesse an melodischer Linearität prägend gewesen sein: Hohlfeld hat unter den Thomaskantoren Karl Straube und Günther Ramin nicht nur Bachs gesamtes geistliches Werk unmittelbar künstlerisch erfahren, sondern sich auch im Laufe der sieben Jahre als Thomaner ›durch alle Stimmen gesungen‹.[6]

Elementarisierung und musikalisches Verstehen

In seiner Tätigkeit als Hochschullehrer vertrat Hohlfeld zwei Bereiche, die mit Musiktheorie im emphatischen Sinn scheinbar nur wenig gemeinsam haben: Als Wilhelm Maler ihn im Jahr 1960 als Dozenten an die Hamburger Musikhochschule holte, gehörte es in der Folge zu seinen Aufgaben, die Fächer ›Allgemeine Musiklehre‹ und Gehörbildung zu unterrichten. Was für Andere in ähnlicher Situation lästige Pflicht gewesen wäre, erfüllte Hohlfeld mit leidenschaftlichem pädagogischen Engagement: Wiederum war es das Elementare, das ihn fesselte und dessen Vermittlung er für die Entwicklung junger Musiker für unverzichtbar hielt. Dokumentiert ist diese Zeit in dem gemeinsam mit Hermann Rauhe verfassten (und nach wie vor erhältlichen) Lehrbuch Grundlagen der Musiktheorie.[7] Hier zeigen sich schon erste Ansätze der späteren Lehre, insbesondere in der Fokussierung modaler Einstimmigkeit.

Das Fach Gehörbildung schließlich unterrichtete Hohlfeld über lange Jahre für Komponisten und Dirigenten. Gehörbildungsunterricht war für den ›alles hörenden‹ Absoluthörer Hohlfeld nie ein technisch-sportives Training; am Ende stand das ›Verstehen‹ des gegebenen Beispiels. Der Weg dorthin war auf das Erfassen von Strukturen angelegt, die elementaren Tonbeziehungen bildeten dafür den Ausgangspunkt.[8]

Es war sicher nicht zuletzt auch eine Folge dieser musikalisch-pädagogischen Praxis, dass Hohlfelds bestechend genaue Analysen, die er in dichter Folge seinen Studierenden vorgelegte (und die als Typoskripte bis heute an der Hamburger Hochschule kursieren), stets wiedergeben, was aus den Noten zu hören, nicht was in ihnen zu sehen ist.

Eine von Grund auf neue Musiktheorie

Wer Christoph Hohlfelds musikalischem Denken erstmals in Gestalt der beiden nach seiner Emeritierung publizierten Analysewerke, insbesondere der Studie zum Wohltemperierte[n] Klavier von 1722, begegnet, sieht sich mit einer zunächst fremd erscheinenden und schwer zugänglichen Terminologie konfrontiert. Dies mag angesichts der Tatsache, dass Hohlfeld einen Großteil seiner Erkenntnisse als Lehrer gewonnen hat, zunächst verwundern. Zu bedenken ist aber, dass Hohlfeld in den 60er und 70er Jahren vor einer prekären Situation stand. Ein geeignetes Instrumentarium, um seine Vorstellung von musikalischer Analyse zu verwirklichen, stand ihm nicht zur Verfügung, nicht in der Harmonielehre, nicht in der Terminologie klassischer Formenlehre und schon gar nicht in der Melodieanalyse. Von seinen in umfassenden Studien gewonnenen Einsichten her mussten ihm die herkömmlichen Methoden und Terminologien unzureichend und erstarrt erscheinen. Ursprünglich von dem Anliegen getragen, diese Verkrustungen aufzubrechen und wieder ›ganz von vorn anzufangen‹, schuf sich Hohlfeld eine eigene Begrifflichkeit, die er über die Jahre zusehends differenzierte und die sich schließlich zu einem weitgehend geschlossenen Begriffssystem verfestigte.

Hohlfelds Einsichten kommen nicht von ungefähr – das von ihm vorgelegte Arbeitspensum war immens: Er studierte die Gregorianik und die Theorie der modalen Mehrstimmigkeit und übertrug Werke der Ars Antiqua, Machauts, Dufays und Ockeghems aus dem Faksimile in Partitur. Um zu einem vertieften Verständnis der Musik Palestrinas zu gelangen, die er in ihrer Gesanglichkeit und Vollkommenheit leidenschaftlich liebt, übersetzte er in jahrelanger Arbeit das theoretische Gesamtwerk (!) Zarlinos aus dem Italienischen.[9] Das Staunen über das kontinuierlich hohe Maß an kompositorischer Qualität in der Musik Haydns veranlasste ihn, dessen sämtliche 104 Sinfonien zu analysieren. Woche für Woche stellte Hohlfeld seinen Studierenden umfangreiche, detaillierte und akribisch durchgearbeitete Analysen vor, die er im Laufe der Jahre mehrfach neu fasste und weiterentwickelte. In diesen als Formübersichten, in gleichsam stenographischen Kürzeln und einheitlicher Terminologie verfassten Analysen legte er sich Rechenschaft ab über den eigenen Erkenntnisstand, für seinen Unterricht bildeten sie die Grundlage.

Bedenkt man diesen erheblichen Vorlauf, so wird deutlich, dass die späten Publikationen Hohlfelds als Summe einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung zu verstehen sind und sich bei aller Abstraktion auf einschlägige Erfahrung gründen. Dass Hohlfelds Analysen sich primär aufs Formale und Technische beziehen[10] – darin ist er denn doch ein Kind der 60er und 70er Jahre – darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er seinen Blick nie kühl von außen auf den Gegenstand wirft. Vielmehr agiert hier ein Analytiker mit glühender Empathie, als sei er in der Partitur aufgegangen und ginge aus dieser Perspektive – gleichsam zwischen den Noten sitzend – die Analyse an. Am Ende freilich geht es Hohlfeld darum, gewonnene Erfahrungen von seinem Standpunkt aus summarisch darzustellen. Darin erscheint er letztlich als Systematiker, wenn auch als ›historisch informierter‹. Einen Konflikt zwischen ›Systematik‹ und ›Historie‹ hat Hohlfeld, der Musiktheorie als einen Gegenentwurf zur (Musik-)Wissenschaft versteht, wohl nie gesehen. Vor allem im Palestrina-Buch, das als einzige der drei späten Publikationen explizit Stilfragen und theoriegeschichtliche Bezüge thematisiert, gehen Hohlfelds eigenes musikalisches Denken und dessen theorie- und kompositionsgeschichtliche Grundlagen kongenial ineinander auf: Die historischen Implikationen sind für ihn immanent, ohne dass ihre Herkunft immer konkret nachgewiesen wäre.

Melodielehre

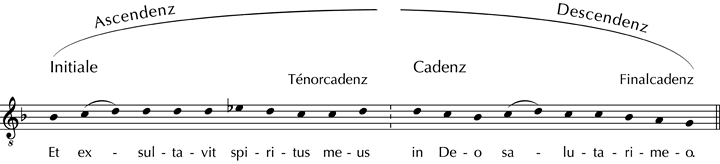

Es war das Studium der reinen Einstimmigkeit, der Gregorianik, aus dem Hohlfeld die Elementarbegriffe seiner Lehre gewann.[11] Indes setzt Hohlfeld noch einen Schritt vorher an. Das vormusikalische Urbild melodischer Formung findet Hohlfeld in der Atemkurve, die noch nicht in Töne gefasst ist.[12] Auf ihrem Scheitelpunkt, zwischen Ansteigen und Fallen, (Ascendens und Descendenz) steht der Gedanke. Auf diesen ist die Formung gerichtet, eröffnet durch eine Initiale und beschlossen in entspannter Lage durch eine Cadenz. Der aus Ascendenz und Descendenz gezogene Spannungsbogen wird als Initial- und Cadenzteil zum Urbild zweiteiliger Formbildung. Die Begriffe Initiale und Cadenz sind bei Hohlfeld zunächst stilneutral und beziehen sich auf die Elementarvorgänge des Öffnens und des Schließens, gleich ob in einer einstimmigen gregorianischen Melodie, einem mehrstimmig gesetzten Abschnitt, in den Positionen innerhalb einer klassischen Periode oder auch im Kontext der formalen Dispositon ganzer Sätze, Werke oder sogar Werkgruppen. Eine entsprechende Zweiteiligkeit konstatiert Hohlfeld auch für die Fugen des Wohltemperierten Klaviers. Hier gewinnen die Tonbeziehungen harmonische Signifikanz, in der Regel durch eine Oberquintkadenz (in Dur) im Initialteil und das Ansteuern einer Unterquintharmonie im Cadenzteil.

In Tönen entspricht dem Gedanken der Ténor bzw. die gehobene ténorale Spannungsebene einer Melodie, die durch eine Ténorcadenz befestigt werden kann. Dies wird vor allem dann verständlich, wenn man mit Hohlfeld von dem Modell der Psalm- oder Magnificattöne ausgeht, wo zwischen Ansatz- und Schlussebene (Finalis) der Ténor gespannt ist, auf den sich die melodische und textliche Entfaltung richtet. Es ist die Ténorcadenz, die in dieser Kleinform zentral ist und die Strahlkraft des Tones erzeugt, zu dem der Ansatz (Initiale) hinführt und aus dem der in die Finalis absteigende Arm ansetzt: Aus ihr wird Form als ein mehrteiliger Komplex (im einfachsten Fall die schlichte Zweiteiligkeit) generiert.[13]

Beispiel 1: Magnificat-Modell im 1. Ton in Hohlfelds terminologischer Darstellung

Hier zeigt sich ein entscheidender Unterschied zwischen (im Sinne der Harmonielehre) harmonischem und melodischem Denken: Aus harmonischer Perspektive werden die Töne vom Tonikagrundton angezogen, aus melodischer Perspektive hingegen vom Ténor, dem Zentralton in gehobener oder ›gespannter‹ Ebene, erst in zweiter Linie auch von der tiefer gelegenen Finalis. Weniger ist diese Erkenntnis als solche bemerkenswert, als vielmehr die daraus für die Analyse harmonisch gebundener Musik zu ziehenden Rückschlüsse: Es bedeutet sicher eine besondere Qualität von Hohlfelds Werkbetrachtungen, stets auch im harmonischen Kontext des 18. und 19. Jahrhunderts Spuren der Modalität wiederzufinden.

Hohlfeld geht von der Unverwechselbarkeit des Einzeltones aus und unterscheidet daher zwischen dem als melodischen Zentralton (Ténor oder Finalis) wirkenden autonomen Ton und dem in die Harmonik integrierten Ton. In der Modalität bilden die Zentraltöne nach beiden Seiten hin Wirkungsfelder, die sich in engaffinitiven Kleinterzabständen oder in weitaffinitiven Quartabständen (Tetrachordfeldern) ausbreiten. Über diese Begrenzungen hinaus ist die Wirkung eines Zentraltones erschöpft. Gegenebenen können einander gegenübertreten.[14] Die Ebenen stehen als Ténor und Finalis im authentischen Modus (wie im späteren Dur) primär im Quintabstand, im plagalen (wie auch in Moll) im Terzabstand. Abweichungen ergeben sich daraus, dass sich bei einem Ténor auf h im unteren Tetrachord eine tritonische Relation h-f ergibt. Daher weicht der Ténor im 3. Ton (phrygisch) und im 8. Ton (hypomixolydisch) in der Regel von h nach c aus.

Neben zentralen und affinitiven Tönen findet Hohlfeld noch eine weitere Kategorie melodischer Tonbeziehungen: Steigerungs- und Basistöne. Diese bedingen einander insofern, als die Intervalle der Großterz und Quinte je nachdem, ob sie unterhalb oder oberhalb des Zentraltons liegen, ihre Funktion ändern. Die untere Großterz und die Unterquinte (auch die Unteroktave) stabilisieren ein Zentrum und wirken als Basistöne fundierend, die obere Großterz und die Oberquinte wirken melodisch steigernd, sie bilden Steigerungstöne einer Ebene. Das Fundieren und Steigern durch Großterz oder Quinte schließt keimhaft eine harmonische Komponente der Melodie ein.[15]

Palestrina: Magnificat im 2. Ton

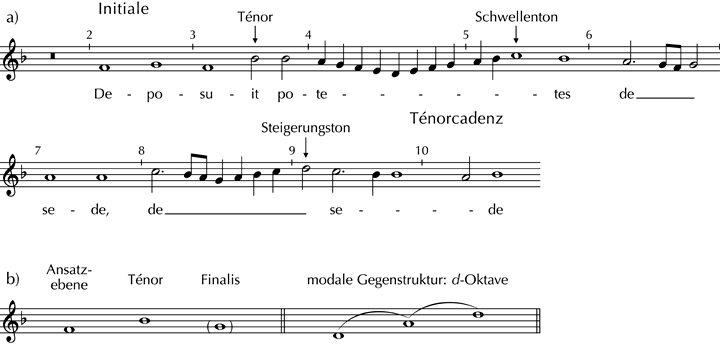

Die folgende Oberstimme eines dreistimmigen Magnificatverses Palestrinas hat Hohlfeld ausführlich besprochen.[16]

Beispiel 2: Pierluigi da Palestrina, Magnificat im 2. Ton, Nr. 2, Vers 7, Cantus des Initialteils (1591)

Ungeachtet ihrer Abhängigkeit von Altus und Tenor im dreistimmigen Satz zeigt die Cantusstimme eine überaus eigenständige melodische Formung. Übergeordnet wird hier die Psalmton-Struktur mit einem Ansatz auf f1 zum Ténor b1 und einer Ténorcadenz auf b melodisch nachgezeichnet (die Finalis auf g1 des 2. Tones tritt hier im Initialteil noch nicht in Erscheinung). Darüber hinaus aber bildet sich in den Mensuren 4–9 ein Zwischenfeld mit einer alternativen Struktur heraus. Der Ton a1 nimmt in Mensur 4 alternativ zum Ténor b1 eine zentrale Ebenenqualität ein und wird zum Teiler der Ambitusoktave d1-d2. Das zentrale a1 wird in Mensur 4 durch die in Semiminimen ausgeschrittene Unterquinte d1 fundiert und nach oben hin zu den Affinitäten der Kleinterz c2 (Mensur 5 und 8) und Quarte d2 (Mensur 9) geweitet. Mit dem an dieser Stelle exponiert gesetzten Spitzenton d2 (Mensur 9) schlägt die Melodie vom Zwischenfeld in den Ansatz zur Ténorcadenz um. Der Ton d2, zuvor die affinitive Oberquart des zentralen a1, ist nun auf den Ténor b1 gerichtet und wird als dessen Großterz zum klanglichen, harmonischen Steigerungsmoment der Kadenz. Verfolgt man die Entwicklung der Spitzentöne über die ganze Kantilene ab Mensur 2, so kommt dem c2 die Rolle eines Schwellentones zwischen dem Ténor b1 und der Steigerungsebene d2 zu. Es bedarf dabei in den Mensuren 8–9 eines zweiten Anlaufs, um die empfindliche Schwelle von c2 nach d2 zu überschreiten, in Mensur 5 wäre dies verfrüht. Dass in Mensur 6 ein erster Ansatz zur Ténorcadenz nach b1 ausgeflohen und in eine phrygische Kadenz nach a1 abgebogen wird, gewinnt im mehrstimmigen Kontext an Bedeutung, ist aber für die hier aufgezeigten melodischen Tonbeziehungen zunächst nicht relevant.

Mozart, Klaviersonate in B, KV 333

Die Übertragung von Hohlfelds melodischem Ansatz auf spätere Stilbereiche sei hier am Beispiel des Anfangs von Mozarts Klaviersonate KV 333 kurz veranschaulicht.[17]

Beispiel 3: Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonate in B, KV 333, 1. Satz, T. 1–4

Die Melodie ist auf die Terz d2 zentriert, die zwischen Grundton und Quinte von B-Dur gestellt ist. Der Tonraum der Oberstimme ist aber zu beiden Seiten des Quintrahmens b1-f2 signifikant um einen Tonschritt erweitert. Es entsteht ein Doppeltetrachord a1-d2-g2 mit d2 als Zentrum, das in diesen vier Takten nicht nur den Ambitus der Melodie zu beiden Seiten hin begrenzt, sondern darüber hinaus melodisch konstitutiv wirkt. Hohlfeld nennt das hier von Beginn an stark exponierte g2 einen »Fixton«.[18] Zu der sprichwörtlichen ›mozartischen Leichtigkeit‹ trägt die Spannung zwischen harmonischer und melodischer Orientierung – d.h. zwischen einem harmonisch-kadenziellen B-Dur und einer symmetrischen modalen Feldbildung um die Terz d2 – gewiss entscheidend bei.

Melodie, Harmonie und Form

Hohlfelds radikale Zielsetzung einer ›lückenlosen‹ Aufschlüsselung des musikalischen Kunstwerks kann sich sinnfällig zuallererst dort erfüllen, wo sich ein organischer Entwicklungsprozess – ausgehend von einer keimhaften Idee hin zum großen formalen Bogen – in der Musik vollzieht. Dies ist bei Beethoven wohl in noch höherem Maße der Fall als etwa bei Bach. Hier lässt sich der Transfer von einem gespannten, zentrierten Ton zur harmonischen Tonebene, von einem zeichenhaft als Signum gesetzten Einzelton zur Harmonieverbindung, von der Melodie zur Form überzeugend nachzeichnen. Form ist für Hohlfeld nie die bloße Realisation eines Modells, wie etwa der Sonatenhauptsatzform, sondern die Konsequenz einer im Material angelegten strukturellen Idee. Diese aber ist weder ein bloß beigegebenes oder ›hineingeheimnistes‹ satztechnisches Ingredienz, noch ein von vorneherein feststehender Zielpunkt, beispielsweise eine systematische Reduktion der Satzstruktur. Die Parameter, in denen sich die Idee manifestiert, sind zunächst nicht festgelegt. In den Analysen Hohlfelds schwelt etwas im besten Sinn Chaotisches, das sich einem Systemzwang entzieht. Selbst in den publizierten Analysen aus jüngerer Zeit, in denen Hohlfeld dazu neigt seine Denkansätze der eigenen, nunmehr endgültig kodifizierten Begrifflichkeit zu unterwerfen, ist davon noch etwas spürbar.

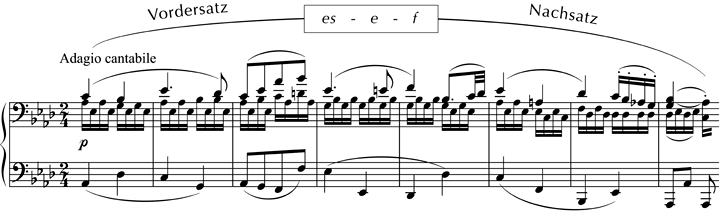

Beethoven, Klaviersonate op. 13, Pathétique

Die Darstellung der Klaviersonate op. 13, Pathétique, jenes Werkes, dem Hohlfeld in Beethovens Weg (2003) neben der Eroica eine Schlüsselrolle für Beethovens kompositorische Entwicklung zuweist, bietet ein besonders plausibles Beispiel für Hohlfelds Analysemethode.[19] Die strukturelle Idee erkennt Hohlfeld in der melodischen Formel es-e-f, die er bis in Mozarts c-Moll-Klavierwerke[20] und Beethovens Klaviersonate op. 10,1 zurückverfolgt.[21]

Die Formel es-e-f enthält die Problematik eines chromatischen Halbtonschrittes es-e, der durch einen diatonischen Halbton e-f weiter geführt wird. Der die Sonate überspannende Bogen wird in der Grave-Einleitung des Kopfsatzes durch einen ›problematischen‹ Akkord (T. 6) initiiert. Im Allegro-Hauptteil löst die Formel einen dynamischen Entwicklungsprozess aus, verdichtet sich im Mittelsatz Adagio cantabile zu liedhafter Geschlossenheit und wird im Rondo »zu einfacheren Bildungen verfestigt«.[22] Im dynamischen ersten Satz überwiegt das Element der chromatischen Öffnung es-e, im Rondo dominieren kadenzielle Fortschreitungen. Im Mittelsatz ist die Formel es-e-f melodisch in die Kantilene eingewoben, geradezu symbolisch mittig gesetzt, als Bindeglied zwischen Vorder- und Nachsatz der Periode.

Beispiel 4: Ludwig van Beethoven, Klaviersonate op. 13, Adagio cantabile, T. 1–8

Der Ton es1 bildet hier als Quinte die ténorale Spannungsebene der As-Dur-Melodie. Von es1 breiten sich die Tonfelder zu beiden Seiten symmetrisch aus. Es ist der gleiche Ton es1, der am Beginn der Grave-Einleitung (T. 1) die Kleinterzaffinität zu c1 bildet[23] und nun im Adagio cantabile durch die harmonische Basis As-Dur fundiert und somit als Einzelton neu beleuchtet wird. Schon an dieser Stelle eröffnet die melodisch orientierte Analyse neue Perspektiven: Es ist primär die Identität und Unverwechselbarkeit des Einzeltones, die formal übergreifend wirksam ist, erst an zweiter Stelle dessen harmonische Zuordnung. Das übergreifend gespannte Netz von Einzeltonbeziehungen geht einer Konsolidierung der Tonartenplanung voraus. Die in der Formel es-e-f enthaltene chromatische Öffnung wird mit der E-Dur-Parenthese des langsamen Satzes (T. 42/45ff.) noch einmal breit ausformuliert. Hohlfeld versteht dieses E-Dur als eine chromatische Anhebung der originären Es-Ebene. Der chromatische Schnitt erfolgt in T. 42, wo der B-Dur-Sekundakkord chromatisch zum H-Dur-Sekundakkord umgefärbt wird. Die Ebenenchromatik, das heißt das chromatische Anheben oder Absenken von Tonebenen[24], stellt Hohlfeld der diatonischen Folie gegenüber.[25] Die Formel es-e-f als Ausgangspunkt bestätigt zudem Hohlfelds generelle Auffassung, dass es sich an Stellen wie dieser, am Schnittpunkt von as-Moll und H-Dur7 (T. 41–42) nicht um eine enharmonische Verwechslung Ceses7/H7 und bei E-Dur (T. 42/45ff.) nicht um eine »enharmonische Doppeltonart«[26] Fes/E handelt, sondern um eine temporäre hochchromatische Verschiebung der Es-Ebene. Mit dem Auftakt zur kleinen Coda als einem deutlichen Verweis am Schluss des langsamen Satzes (T. 67ff.) wird die Formel es-e-f noch einmal melodisch geschlossen.

Was im Adagio cantabile in sich gefügt und offen in Erscheinung tritt, steht inmitten einer Entwicklung, die ihren Ausgang in einem ›problematischen‹ Akkord in der Grave-Einleitung des ersten Satzes nimmt: in Takt 6 wird der Ton e1 von einem A-Dur-Akkord umwölbt. In der Verbindung A-Dur - D-Dur (bzw. cis-verm. - D-Dur) erkennt Hohlfeld eine hochchromatische Fassung der diatonischen Folie As-Dur (bzw. c-verm.) - Des-Dur (siehe Beispiel 5). An dem damit gesetzten chromatischen Konflikt entzündet sich die Thematik im ersten Abschnitt des Allegro di molto con brio (T. 11ff.). In den Takten 11–14 und 19–22) durchläuft die Formel es-e-f die Stimmen und Lagen der rechten Hand. Die unkonventionelle Tonartendisposition des Satzes nimmt die Formel es-e-f großräumig auf, und das Formmodell des Sonatensatzes wird von der individuellen Kompositionsidee überlagert: Von der Grundtonart c-Moll ausgehend steht das 2. Thema in es-Moll (anstelle von Es-Dur), die Durchführung moduliert in den Takten 133ff. bzw. 137ff. in die hochchromatische Ebene e-Moll (diatonisch Es-Dur), und das 2. Thema kehrt in der Reprise nicht in die Grundtonart zurück, sondern wird in der Unterquinttonart f-Moll eingestellt (T. 221ff.) – womit sich der Bogen schließt.

Die sowohl dem Formtypus ›Rondo‹ als auch dem descendenten Arm des Spannungsbogens angemessene Glättung der Mittel im letzten Satz der Sonate wäre allein schon an einem Detail nachvollziehbar: Dem ersten Durchlauf des Rondos schließt Beethoven in T. 18 einen ausgehaltenen und dynamisch exponierten C-Dur-Sekundakkord an (mit Auflösung in den Sextakkord von f-Moll). In der Oberstimme tritt mit den Tönen e-f die Formel erneut hervor; der harmonische Gang wird in einem einfachen Quintfall nach Es geschlossen (T. 23). Vergleicht man den hier fast generalbassmäßig gesetzten C-Dur-Sekundakkord (Rondo, T. 18) mit dem konflikthaften A-Dur-Akkord der Grave-Einleitung (T. 6) – beide umstellen ja harmonisch den Ton e – so ist allein schon daraus die Entwicklung zu erahnen, welche der Spannungsbogen zwischenzeitlich genommen hat.

Beispiel 5: Den Ton e einschließende Akkorde, 1. Satz, T. 6, und 3. Satz, T. 18

* * *

Zwar vermag die nur knapp skizzierte Analyse von Beethovens op. 13 einen exemplarischen Einblick in Hohlfelds Ansatz zu geben. Doch stellt sich die Frage, ob und inwieweit das dargestellte Verfahren auf andere Werke übertragbar ist. Denn was Hohlfeld in seiner Publikation über Beethoven vorführt – gleiches gilt auch für das Bach-Buch – ist nur zum Teil zuvor erworbene und dann angewandte Analysetechnik. Hohlfelds analytische Strategie, zunächst von der eigenen ästhetischen Wahrnehmung her einen strukturellen Kern zu identifizieren, diesen der eigentlichen Analyse als Arbeitshypothese voranzustellen, erweist sich im Nachvollzug an Beethovens Werken als überaus schlüssig. Nicht immer und an jedem Gegenstand wird und kann die Analyse in gleicher Dichte gelingen. Allein schon die Konzentration auf Palestrina, Bach und Beethoven zeigt, dass für Hohlfeld nur das in sich fest gefügte ›Meisterwerk‹ einer solchen ›aufs Ganze‹ gerichteten Analyse überhaupt standhält: Sein Ansatz vermag nur zu greifen, wenn er in den Werken einer entsprechenden ›Höhe‹ des Denkens begegnet. Für Hohlfeld dürfte, da die Konsistenz eines Meisterwerkes an die Existenz übergreifender Tonbeziehungen gebunden ist, der strukturellen Idee in einem durchaus idealistischen Sinn – künstlerische Wahrheit innewohnen.

Hohlfeld hat immer den Anspruch vertreten, nicht nur ›das Ganze zu sehen‹, sondern es in einem emphatischen Sinn auch zu ›studieren‹. Seine Bücher fordern dazu auf. Die von ihm vorgelegten Analysen sind in ihrer Komplexität vor allem dem jeweils Besonderen geschuldet: Als schematisch anwendbares Verfahrens ist die ›Analyse nach Hohlfeld‹ nicht lehr- oder lernbar. Gleichwohl – oder gerade deshalb? – wird es nie fruchtlos bleiben, sich mit den von Christoph Hohlfeld entwickelten Techniken einer melodisch-strukturellen Analyse auseinanderzusetzen.

Anmerkungen

Hohlfeld versteht die Tonart cis-Moll als eine hochchromatische Verschiebung von c-Moll. | |

Hohlfeld o.J. | |

Hohlfeld 2000, 9. | |

Die ungefähr gleichzeitig entstandene Melodielehre von Dahlhaus/Abraham (1972) zeigt, dass Hohlfeld in jener Zeit nicht der einzige war, der diese Lücke zu schließen suchte. | |

Als Ergebnis einer Vorlesung von 1989/90 liegt eine umfassende, bislang unveröffentlichte Theorie der Melodie im Typoskript vor. | |

Ein Großteil der Bachkantaten wurde in diesen Jahren durch die Thomaner erstmals wieder aufgeführt und in wöchentlichen Rundfunkübertragungen dem Publikum bekannt gemacht. | |

Hohlfeld 1970. | |

Außerhalb der Hochschule entwickelte Hohlfeld mit seiner autistischen Tochter ein eigenes musikalisches Notationssystem: ein einfaches Liniensystem mit wenigen zugeordneten graphischen Zeichen, Kreisen und Keilen, das es erlaubt, symmetrische melodische Bezüge graphisch auch als solche darzustellen. (In unserem relativ abstrakten Fünf-Linien-System mit seinen ›unterschiedlichen‹ Abständen bedarf dies komplizierter Vorzeichen-Setzung, ohne dass sich dabei eine gehörte Symmetrie auch visuell äquivalent mitteilen würde.) Die hier gewonnenen Erfahrungen vermochte Hohlfeld in die Lehre übertragen. | |

Das Typoskript ist im Querformat in Form einer Synopse italienisch-deutsch eingerichtet. Ein gebundenes Exemplar befindet sich in der Bibliothek der Hamburger Musikhochschule. | |

Fragen der Semantik, Rhetorik und Ästhetik werden weniger berücksichtigt. | |

Termini, denen im Rahmen der Lehre Hohlfelds eine spezifische Bedeutung zukommt, sind im Folgenden kursiviert. | |

Dieser elementare Zugriff ist sicher eine besondere Qualität von Hohlfelds Ansatz. Dieser unterscheidet sich grundlegend von späteren an hamonisch-melodischen ›Modellen‹ orientierten Theorien, auch von Schenkers ›Ursatz‹, dessen Bassbrechung I–V–I von einer harmonischen Quintbeziehung ausgeht und stilistisch im Geltungsbereich dur-molltonaler Harmonik ansetzt. | |

Da der Quintténor und damit die Oberquintcadenz für Dur-Stücke originär ist, sieht Hohlfeld in einer davon abweichenden Mittelkadenz auf der VI. Stufe (WTK: Fugen in C, in Es etc.) eine Pronlongation, die er als Steigerung der Ténorebene begreift. Der Begriff Prolongationcadenz bedeutet dementsprechend »eine über die Ténorebene hinausführende Hauptcadenz zur Peripetie« (2000, 304). Dass die V. Stufe in Dur-Fugen als originäre Spannungsebene anzusehen ist, wird durch die zeitgenössische Theorie des 18. Jahrhunderts tendenziell bestätigt: Nach Joseph Riepel kommt die Quinte G in C-Dur »[…] wohl jederzeit unmittelbar nach dem Hauptton am ersten zu stehen; allein die vier, nämlich A E F D könnten ja 24mal verwechselt werden.« (1752–86, 2. Kap., »Von der Tonordnung«, 94) Die Mittelkadenz in der Fuge kann nach Riepel neben G (der V. Stufe) auch auf den anderen genannten Stufen gebildet werden. Die Reihenfolge der Stufen im Anschluss an die Oberquintkadenz ist variabel. Riepels anschließende Freigabe jedweder Abfolge der fünf infrage kommenden Kadenzstufen (in Dur: V, VI, III, IV und II) mit insgesamt 120 (!) errechneten Kombinationsmöglichkeiten erwächst dann doch einer praxisfernen Lust an der Spekulation (ebd., 94). | |

Dass sich im Raum zwischen den Zentraltönen Überschneidungen der Wirkungsfelder ergeben, ist selbstverständlich, besonders dann, wenn in den plagalen Modi Ténor und Finalis auf einen Terzabstand zusammen rücken. Im 8. Ton, dem Hypomixolydischen, löschen sich gleichsam die identischen Tetrachordfelder oberhalb der Finalis und unterhalb des Ténors gegenseitig aus, da Ténor und Finalis von vornherein im Quartabstand (g-c) stehen und die Rolle von Affinität und Gegenebene ambivalent ist. | |

Weiterhin ist der Großterz-Ténor, z.B. im 6. Ton von der Großterzsteigerung bzw. -fundierung unterschieden. Die globale Bezeichnung Großterz steht genau genommen für differenzierte Intervallverhältnisse, aus denen Hohlfeld die unterschiedlichen melodischen Funktionen begründet: In der Modalität entsteht das Ténor-Finalis-Verhältnis a-f aus einem aharmonischen Ditonus, d.h. einer Folge von zwei großen Ganztönen 9 : 8. Dagegen entsprechen Steigerungs- oder Basisgroßterzen der um eine syntonisches Komma engeren harmonischen Naturterz 6 : 5 (1989/90, 34f.). | |

Hohlfeld 1994, 89. | |

Vgl. Hohlfeld 2003, 27ff. | |

Hohlfeld 1989/90, 51. | |

Vgl. Hohlfeld 2003, 74ff. Auch dieser Text basiert auf Vorformen. Eine frühere Fassung der Analyse wurde 1986 in der Festschrift zur Einweihung des Neubaus der Hamburger Hochschule veröffentlicht. | |

Klaviersonate in c, KV 457 und Fantasie in c, KV 475. | |

Das Aufzeigen der Entwicklung gewinnt dadurch, dass Hohlfeld die einzelnen Formteile der Sonaten KV 457 und op. 10, Nr. 1, synoptisch gegenüberstellt (2003, 31ff.). | |

Hohlfeld 2003, 88. | |

Sofern die Kleinterz in Moll als ténorale Gegenebene fungiert, nennt Hohlfeld aufgrund der Analogie von Quintténor und Dominantharmonie in Dur die Molltonikaparallele eine plagale Dominante (2003, 272). | |

Der Begriff Tonebene ist bei Hohlfeld sowohl auf ein melodisches wie harmonisches Zentrum bezogen. | |

Hohlfeld 2003, 89f. | |

Hohlfeld verwendet den Begriff enharmonische Doppeltonart nicht, der mehr auf die romantische Harmonik, besonders Schubert anzuwenden ist, sondern geht in der Klassik, allemal bei Haydn und Mozart, von einer temporären Hoch- oder Tiefchromatik vor dem Hintergrund einer diatonischen Konzeption aus. |

Literatur

Dahlhaus, Carl / Lars U. Abraham (1972), Melodielehre, Laaber: Laaber.

Hohlfeld, Christoph (o.J.), Johann Sebastian Bach. Das Wohltemperirte Clavier, Typoskript, Hamburg.

––– (1970), Grundlagen der Musiktheorie, Wolfenbüttel: Möseler.

––– (1986), »Daß der Ring sich schließen möge.(...) Zu Beethovens Klaviersonate Op. 13 Pathétique«, in: Schnittpunkte/Signale/Perspektiven, Festschrift zur Eröffnung des Neubaus der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Hamburg, Hamburg, 51–59.

––– (1989/90), Theorie der Melodie, unveröffentlichtes Typoskript, Hamburg.

––– / Reinhard Bahr (1994), Schule musikalischen Denkens. Der Cantus-firmus-Satz bei Palestrina, Wilhelmshaven: Noetzel.

––– (2000), Johann Sebastian Bach, Das Wohltemperierte Klavier 1722. Schule musikalischen Denkens, Teil 2, Wilhelmshaven: Noetzel.

––– (2003), Beethovens Weg. Schule musikalischen Denkens, Teil 3, Wilhelmshaven: Noetzel.

Riepel, Joseph (1752–86), Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst, Regensburg und Wien, Reprint in: Joseph Riepel: Sämtliche Schriften zur Musiktheorie, Bd. 1, Wien u.a.: Böhlau 1996.

Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.