Peter Williams, The Chromatic Fourth, Oxford: Oxford University Press 1997

Ariane Jeßulat

Das Buch bietet einen kompositions- und theoriegeschichtlichen Abriss über das Motiv der »chromatic fourth« und zwar von ersten Anzeichen seines Auftretens Mitte des 16. Jahrhunderts bis zu seinem ›Nachleben‹ in der Musik des 20. Jahrhunderts.

»Chromatic fourth« ist ein Begriff des Autors, der hier in Anlehnung an Hans Heinrich Eggebrecht[1] mit »chromatischer Quartgang« übersetzt wird. Weitgehend konnotationsfrei ermöglicht er es, Einschränkungen und Verengungen zu entgehen, die der Gebrauch von Termini wie ›chromatisiertes Tetrachord‹, ›chromatisiertes phrygisches Tetrachord‹ oder ›chromatisierter Lamentobaß‹ mit sich bringt. Williams Definition ist von geradezu provokanter Kürze: Die ›Chromatic fourth‹ ist ein chromatischer Gang im Rahmen der Quart, abwärts oder aufwärts in jeder Stimme.

Mithin zeigt sich schon anhand der gewählten Definition, abgesehen von einem dem Stil des Buches eigenen Understatement, die generelle Reserviertheit Williams’ gegenüber dem gängigen wissenschaftlichen Diskurs:[2] Ein entwicklungsgeschichtlicher ›roter Faden‹ soll allenfalls soweit deutlich werden, wie es die Beispiele unmittelbar nahe legen. Freilich wirft dieser Vorsatz die Frage auf, nach welchen Kriterien deren Auswahl erfolgt. Williams diskutiert vergleichsweise wenige Beispiele: Ungefähr hundertfünfzig erscheinen in Noten gesetzt, auf fast ebenso viele wird im Text verwiesen. Entscheidend aber ist, dass es sich sämtlich um so genannte »striking examples«[3] handelt, deren Individualität den Autor anscheinend davon abhielt, seine Einzelanalysen auf ein explizites System von stilistischen und grammatischen Kategorien aufzubauen. Abgesehen davon, dass in den einführenden Kapiteln kaum auf den Forschungsstand eingegangen und auch im weiteren Verlauf des Buches eine Auseinandersetzung mit wissenschaftlicher Literatur nur vereinzelt und eher indirekt geführt wird, zeugt insbesondere dieses Charakteristikum von dem einen, zentralen Anliegen der Publikation: Ohren und Augen für ein Motiv neu zu öffnen, dessen Geschichte nach Williams Ansicht bisher zu einseitig erzählt wurde.

Die Untersuchung beginnt erwartungsgemäß mit Beispielen aus dem italienischen Madrigal, mit Nicola Vicentinos Hierusalem convertere aus L’antica musica und Cipriano de Rores bekanntem expressiv-experimentellen Calami sonum ferentes. Programmatisch ist die Auswahl: Zwar basiert Vicentinos Stück auf einer Lamentatio, dennoch ist das Stück nicht exemplarisch für die Verwendung der Chromatik als Ausdruck existenzieller Bedrängnis. ›Chromatik‹ erscheint vielmehr als ein artifizieller Gegenentwurf zu ›Diatonik‹.[4]

Die früheste theoretische Erfassung des Motivs setzt Williams bei Thomas Morley an (Plain and Easy Introduction, 1597), dessen lakonische Erläuterungen Vorbild für Williams eigene Terminologie gewesen sein könnten. Hinsichtlich der präsentierten Ausschnitte aus englischen Pavanen, Lautenliedern, Lauten- und Klavierfantasien, aber auch der Klaviermusik Frescobaldis, bildet Morleys rein technische Erklärung den Ausgangspunkt, von dem aus Williams allzu mechanische Deutungen des Motivs als ›chromatisierter Lamentobass‹ korrigiert. Durchaus wechselnde Textbezüge zeigen, dass neben dem threnodischen Affekt ebenso gut jener der Erotik oder Freude berührt werden können.[5] Aber auch dann, wenn die Verbindung von Lamento und Motiv evident scheint, bleibt die Darstellung zurückhaltend oder verweist etwa auf die Qualität ironischer Distanz, so bei Purcell, wo im Zusammenhang mit einer grundsätzlich untragischen und ›modernen‹ Oper wie The Fairy Queen eine ostentativ schmucklose Demonstration des chromatischen Quartgangs abwärts und aufwärts komponiert ist (Song Next Winter).

Der Chronologie der Kompositionsgeschichte folgend konzentriert sich Williams in den weiteren Kapiteln auf die Untersuchung des Motivs bei Bach, Händel, Haydn (Schöpfung), Mozart (c-Moll-Fantasie für Klavier, Don Giovanni) und Beethoven (32 Variationen in c-Moll, Waldsteinsonate). Schlaglichtartig wird auch sein Gebrauch bei Komponisten der romantischen Generation um Mendelssohn, Schumann und Chopin beleuchtet.

Gelegentlich wird die historische Darstellung zugunsten einer systematischen unterbrochen: Einen eigenständigen Schwerpunkt bildet beispielsweise die Erläuterung des Motivs als syntaktisches Signal in größeren Instrumentalformen. Differenziert wird bisweilen auch zwischen Gattungen, so zwischen Vokalmusik und Instrumentalmusik (letztere erscheint nochmals untergliedert in solche für Klavier oder Violine). Keiner dieser systematischen Ansätze wird jedoch streng verfolgt oder besonders hervorgehoben.

Im vorletzten Kapitel (Nineteenth-century Stage Music) zeigt Williams, dass ein grundlegender Umschlag in der Verwendung des Motivs stattgefunden haben muss: Angesichts der zum Standard gewordenen Kompositionspraxis, chromatische Gänge über den Rahmen der Quart hinauszuführen, ist die bewusste Beschränkung auf das ›alte‹ Motiv häufig mit einer Wirkung verbunden, die sich von der eines Distanz schaffenden Archaismus, wie er bereits bei Purcell begegnete, nochmals deutlich unterscheidet. Williams spricht in solchen Zusammenhängen von einem once-upon-a-time-effect. Davon zu unterscheiden wäre die Chromatik des Tristan: Hier verliert das Motiv entscheidende Züge seiner Charakteristik, weil es ›zeitgemäß‹ komponiert wird.

Schön ist die im letzten Kapitel des Buches gegebene Skizze eines ›Nachlebens‹ des ›chromatischen Quartgangs‹ im 20. Jahrhundert, so etwa in tonal gebundener Marschmusik. Aber auch in ›atonaler‹ Musik konnte das Motiv trotz der Auflösung kadenzieller Zusammenhänge aufgrund seiner Zeichenhaftigkeit überleben.

* * *

Die Frage, inwiefern Williams’ offener Untersuchungs- und Analyseansatz einen Gewinn für das Buch darstellt, lässt sich unter Verweis auf dessen Ergebnisse konkret beantworten:

Williams Unvoreingenommenheit sensibilisiert für eine der Antikenrezeption verpflichtete Lesart des Begriffs ›Tetrachord‹, die zwar bekannt ist[6], jedoch in der Regel nicht in Zusammenhang mit dem ›chromatischen Quartgang‹ gebracht wird. Eine im 16. Jahrhundert übliche ›Transkription‹ des griechischen ›genos chromaticon‹ war die Folge ›Halbton-Halbton-kleine Terz‹ aufwärts oder abwärts. Demnach verdankt sich das Motiv eher einer von der Antike inspirierten ›Ars inventoria‹ und hat weniger als Vorläufer des theologisch geprägten Sünden- und Erlösungssymbols der geistlichen Musik des 17. und 18. Jahrhunderts zu gelten.

Für eine wesentliche Korrektur gängiger Vorstellungen über den Ursprung des Motivs sorgt auch der Einbezug des säkularen Repertoires aus dem 16. Jahrhundert: hier begegnet das Motiv als genuin chromatisches, das sich keineswegs einer nachträglichen Chromatisierung verdankt. Die Vielgestaltigkeit des Gebrauchs zeigt einen musikalischen Baustein, der abseits der Affektdarstellung autonom für sich zu stehen vermag. Obwohl man sich über den Sinn einer Polarisierung von ›konnotativer‹ und ›konstruktiver‹ Analyse streiten kann, gelingt es Williams, die Neigung zu einseitigen Deutungsschemata angemessen zu problematisieren.

Hiermit steht in engem Zusammenhang, dass abwärts und aufwärts gerichtete Formen des Motivs von Williams als gleichberechtigt angesehen werden. Dadurch wird dem steigenden Quartgang der Rang eines eigenständigen Topos zuerkannt, auch wenn man sich der von Williams unterstellten Analogie beider Motive nicht anschließen muss.

Neben den Vorzügen gilt es allerdings auch die Probleme des Buches zur Sprache zu bringen. So werden nach den exzellenten Eröffnungskapiteln die Nachteile eines an Kategorien armen Ansatzes schon bald spürbar. Es entstehen Unklarheiten über die genaue Gestalt des untersuchten Motivs, weil Williams auf eine Einordnung des chromatischen Quartgangs in die moduskonstituierenden Imitationsregeln kirchentonaler Komposition verzichtet. Freilich rechtfertigt seine eigene Studie zu Genüge, Zurückhaltung gegenüber einer vorschnellen Zuordnung fallender Chromatik zum phrygischen Modus zu üben. Dennoch hätte eine Berücksichtigung der Beziehung zwischen Diatonik und Chromatik sowie zwischen Tonart und Tetrachord den Vorteil, dass die obere und untere Begrenzung des Motivs durch einen diatonischen Halbtonschritt deutlicher würde. In diesem Zusammenhang wäre es beispielsweise interessant, wie sich ein nach der noch bei Marpurg beschriebenen ›5-8-Themenkopfregel‹ gestaltetes Motiv bei Quintbeantwortung verhält: Unter gewissen Umständen entsteht durch die Einrichtung des Quartmotivs eine Variante, die dem bei Williams beschriebenen ›pseudo-griechischen Tetrachord‹ recht ähnlich ist. Die Finalfuge aus Mozarts d-moll-Streichquartett KV 173 trägt davon Spuren.

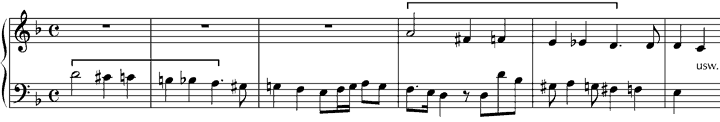

Beispiel 1

Williams zitiert zu diesem Beispiel jene Passage aus Fux’ Gradus ad Parnassum, in der es um die Beantwortung eines sehr ähnlichen soggetto geht[7], er selbst äußert sich aber weder hier noch an einer anderen Stelle des Buches zur Problematik der Beantwortung oder, allgemeiner gesprochen, der Einrichtung.

Auch die von Williams behauptete Analogie von fallendem und steigendem Quartgang hätte durch die verstärkte Abgrenzung der steigenden Variante von solchen Fällen, wo der Rahmen der Quarte zur Quinte erweitert wird, mehr Überzeugungskraft gewonnen. Folgt man Williams und verzichtet darauf, das Motiv grundsätzlich in Moll oder in einem ›mollaren‹ Modus anzusiedeln, dann lässt sich eine ganze Reihe von vollständig oder teilweise chromatischen Quintgängen finden, so beispielsweise vom Subdominantgrundton zum Tonikagrundton in der Eröffnung des ersten Satzes von Mozarts A-Dur-Sinfonie KV 201, oder auch in der Arie des Osmin (»Solche hergelaufnen Laffen«), in der die teilweise chromatisierte Quinte des Unisonos im Orchestervorspiel und die chromatisierte Quarte der die Abschnittskadenz einleitenden Sequenz auf den Text »ich hab auch Verstand« miteinander korrespondieren.

Beispiel 2

Eine Diskussion, welche Konsequenzen es in kirchentonaler, aber auch in dur-moll-tonaler Musik nach sich zieht, wenn ein den Quartrahmen konstituierendes Motiv in dem durch die Quinte definierten Abschnitt der Tonleiter eingefügt wird, hätte geholfen, die offene Materialaufstellung zu Beginn des Buches besser in einem musiktheoretischen Kontext zu verankern, der Form, Kontrapunkt und Modulation gleichermaßen umfasst.

Williams Absicht, die Individualität der Beispiele herauszustellen, verführt ihn dazu, harmonische und satztechnische Konventionen des Motivs kaum zu thematisieren: Dass z.B. ein chromatisierter und mit Septvorhalten versehener Fauxbourdonsatz mit Rameaus Theorie der Fundamentfortschreitung schwierig zu erklären ist, derselbe Bass jedoch auch einer Quintschrittsequenz zugrunde liegen kann, kommt nicht zur Sprache. Termini wie ›Fauxbourdonsatz‹ oder ›Fundamentfortschreitung‹ werden erst gar nicht eingeführt. So fehlt Williams schlichtweg das Instrumentarium, um etwa in der Ouvertüre zu Don Giovanni zu zeigen, dass Mozart offenbar mit dem schockierenden Aufeinanderprallen beider Satzvarianten gearbeitet hat.

Beispiel 3

Ohnehin, trotz einzelner interessanter Zitate aus weniger bekannten Generalbass- und Orgelschulen, kommt die Generalbasslehre insgesamt zu kurz. Heinichen, Niedt, Mattheson und C.Ph.E. Bach werden unvollständig oder nur unkommentiert zitiert. Etablierte Kontrapunkte des Motivs wie parallele Terzen oder ein diatonisches Tetrachord in Gegenbewegung bleiben unerwähnt. Dabei wäre eine Bezugnahme auf solche satztechnischen Konventionen auch der Analyse vielfach zuträglich, etwa wenn die vollständigen Begleitstimmen einen Hinweis auf die Präsenz des Motivs geben, obgleich dieses im Rahmen der ›lectio difficilior‹ nur andeutungsweise erklingt. Als ein Beispiel hierfür zitiert Williams einen Bachschen Pleonasmus[8], in dem zwei chromatische Quartgänge, die ausschließlich auf Durchgangsnoten beruhen, an der ›Oberfläche‹ des Tonsatzes zu hören sind, während der dritte Quartgang nur angedeutet erscheint, obwohl er die Tonart des Chorals bestimmt, und für die Besonderheiten des Tonsatzes den eigentlichen Ursprung bildet.[9]

Eine etwas didaktischer ausgerichtete Auseinandersetzung mit den Standardharmonisierungen des Motivs hätte auch Gelegenheit geboten, den Vorsatz, nur individuell gehaltene Beispiele vorzustellen, konsequenter zu verfolgen: Eine fallende chromatische Tonleiter in der Oberstimme als Quintschrittsequenz zu harmonisieren, ist eine Konvention des 18. Jahrhunderts. Eine Harmonisation mit Dreiklängen in Grundstellung hingegen – so wie im ersten (!) mehrstimmigen Notenbeispiel des Buches angeführt – ist zumindest in diesem stilistischen Kontext kommentarbedürftig (Das Beispiel stammt aus Kirnbergers Kunst des reinen Satzes).

Beispiel 4

Vereinzelt kommt diese Harmonisierung bei Bach vor, etwa in der Schlussfuge der Toccata g-Moll BWV 915, wo sie jedoch durch das Alternieren zwischen Grund- und Sextakkorden an Schroffheit verliert.

Beispiel 5

Eine konventionelle Generalbassfigur ist dagegen jene, welche die in Bachs Variante entstehenden Terzsprünge mit Durchgangsnoten auffüllt.

Williams Kommentare zur deutschen Figurenlehre, insbesondere zu Burmeisters Musica Poetica, zeigen erneut die Tendenz der Studie, Schriften, welche die Rolle der Chromatik bei der Affektdarstellung hervorheben, kritischer zu bewerten als solche, die ihren konstruktiv-artifiziellen Aspekt betonen. So teilt Williams »die Begeisterung einiger Wissenschaftler von heute für die von Burmeister gewonnen neuen ästhetischen Kategorien«[10] nicht, sondern spottet über eine seiner Ansicht nach zu sehr in Rhetorik und Grammatik und zu wenig in der Musik verankerte Betrachtungsweise.[11] Vergleichsweise ausführlich geht Williams hingegen auf Christoph Bernhards Terminus »Passus duriusculus« ein, wobei die Diskussion, ob »durus« ein Neologismus sei und sich auf besonders schwierig zu singende Partien, oder generell auf dissonant gehaltene Passagen bezöge, jedoch unnötig ist: Schon lange vor Bernhard ist »durus« ein Begriff, der sowohl für raue Stimmen (Quintilian, aber auch Johannes Affligemensis) als auch für Dissonanzen verwendet wird (seit Ende des 13. Jahrhunderts in musiktheoretischen Traktaten).[12] Wünschenswert wäre hingegen ein Hinweis darauf gewesen, dass bei Bernhard eine sehr deutliche (nicht unbedingt historische) Trennung zwischen diatonischem ›alten Stil‹ und ›chromatischer Modernität‹ dokumentiert ist.[13]

Auch wenn es sicher eine grobe Vereinfachung bedeutet, die Beziehung zwischen Musik und Rhetorik in der Musica poetica als eine »an Pedanterie grenzende Leidenschaft für Nomenklatur« zu bezeichnen, so ist dieser zugegeben respektlose Umgang mit den Quellentexten doch auch ein erfrischender Appell, sich von einem noch so ausgefeilten Analyseapparat nicht von der Musik selbst ablenken zu lassen.

* * *

Es ist nicht ganz einfach, Williams Buch in den aktuellen deutschen Forschungsstand einzuordnen. Abgesehen davon, dass die Arbeit bereits zehn Jahre alt ist, bezieht sie sich selbst kaum auf deutsche Beiträge zu diesem Themenbereich, anders beispielsweise als Ute Ringhandts Studie »Sunt lacrymae rerum«[14], in der sich geradezu eine ›Parallelwelt‹ zu Williams Buch aufzutun scheint: da werden dieselben Notenbeispiele aus einer grundverschiedenen analytischen Perspektive, mit einem weitaus konkreteren satztechnischen Zugriff und eben auch mit jenem philologischen und theologischen Hintergrund kommentiert, gegen dessen Zerrbild Williams anschreibt.

Tatsächlich fragt man sich nach Sichtung der Standardliteratur, an welche Texte und Autoren Williams bei seiner Kritik denn gedacht haben mag. Weder entsprechende Arbeiten zur Chromatik im Madrigal um 1550 (Lowinsky, Einstein), noch Studien über das Verhältnis von Figur und Affekt (Eggebrecht) oder diejenigen Aufsätze, die sich dezidiert dem von Williams bearbeiteten Thema zuwenden[15], bieten hierzu Anlass. Allerdings ließe sich zur Verteidigung Williams’ anführen, dass die extrem plakative und als ›common sense‹ (mit oder ohne Angabe der Quelle) gehandelte Darstellung bei Dammann[16], die auf der Rezeption von Kircher, Printz und Werckmeister beruht, den ›plorant semiton‹[17] oder das ›mi-fa‹ des phrygischen Tetrachords allzu schlicht in ein Urbild-Abbild-Verhältnis zu dem von Williams untersuchten Motiv stellt. Auch postulieren gerade die von Dammann rezipierten theoretischen Quellen die Vorstellung einer mechanisch-zuverlässigen Wechselwirkung (modifizierte Temperamentenlehre bei Kircher, ›Relatio non harmonica‹ bzw. Stimmungslehre bei Werckmeister) zwischen Halbtönigkeit, Chromatik und negativen Affekten.

Auch gilt es die Gefahr fragwürdiger Übertragungen nicht zu unterschätzen: Zwar hat die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem ›chromatischen Quartgang‹ für den Zeitraum von Schütz bis Bach bei Eggebrecht und anderen mit Sicherheit eine hohe Verbindlichkeit erreicht, aber, betrachtete man das Repertoire vor dieser Zeit durch den theologisch-rhetorischen Filter dieser Arbeiten, es würde mit Sicherheit zu einer verfälschenden Rezeption führen.

Wer eine satztechnische Konstellation über den Großteil der abendländischen Musikgeschichte chronologisch verfolgt, unterwirft sich fast zwangsläufig einem in der Musikgeschichtsschreibung seit dem 19. Jahrhundert etablierten ›teleologischen‹ Erzählgestus: Einer Entwicklung wird – stellt der Autor keine kategorialen Gegenfragen – eine finale Logik unterstellt, Wachstums- und Verfallsmetapher werden zugeordnet. Dieses Konzept von Geschichtsschreibung wurde in den Anfängen des musikalischen Historismus (Kiesewetter, Winterfeld) selbstbewusst verfolgt, spätestens seit dem Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts jedoch oft als Ursache für eine idealisierende und verfälschende Geschichtsrezeption erkannt.[18]

Williams Strategie, dieser Gefahr zu begegnen, besteht – wie gezeigt – darin, die Individualität der Beispiele herauszuarbeiten, mehr noch, sie schlägt sich bereits in der Auswahl der Beispiele nieder. Andererseits wird deutlich, dass sich Williams vom ›teleologischen Erzählgestus‹ nicht ganz frei hat machen können. So versucht er in späteren Kapiteln seines Buches gelegentlich, eine historische Verbindung zwischen den verschiedenen Beispielen herzustellen, ohne dass dies notwendig, oder auch nur möglich wäre. Gerade eine eher beiläufige Verwendung des Motivs zeigt, wie prekär die insbesondere von Adorno geprägte Frage nach dem »Stand des Materials« für eine musikalische Analyse sein kann: Wenn z.B. in dem (von Williams nicht besprochenen) Prélude in cis-Moll, op. 9 von Alexander Scriabin der fallende chromatische Quartgang verhindert, dass die Tonart sich in die Unterquintregion verliert, dann hat dieses historisch eher späte Beispiele mit dem von Williams in anderen Fällen treffend beschriebenen ›once-upon-a-time-effect‹ nichts zu tun, sondern ist vielmehr ein Indiz dafür, dass ein tradiertes Stimmführungsmotiv ein stärkeres ›Bollwerk der Tonalität‹ sein kann als eine durch Modulation destabilisierte Form von Kadenzharmonik.

* * *

Das Buch ist lesenswert: Das Vorhaben des Autors, eine von ›Voreinstellungen‹ möglichst unbelastete Geschichte des Motivs mittels für sich sprechender ›striking examples‹ zu schreiben, ist gelungen. Unstimmigkeiten, die Abgrenzung und Erscheinungsformen des Motivs betreffen, und manche Vereinfachung, die eine solche tour-de-force durch die Musikgeschichte mit sich bringt, nimmt man in Kauf. Das ist nicht zuletzt der beeindruckenden Bildung und Musikalität des Autors zu verdanken.

Eine besondere Qualität des Buches, die sich nur schwer in Worte in fassen lässt, soll hier zumindest angedeutet werden: Williams spricht selbst davon, in den Beispielen »besondere Dinge gehört zu haben« – es gelingt ihm nicht selten, diese Eindrücke ausgesprochen treffend an den mithörenden Leser weiterzugeben. Angesichts des beklagenswerten Umstands, dass Analysebeispiele in wissenschaftlichen Arbeiten allzu oft (zu Lasten der Analyse) auf rein visuell erschlossene Fundstellen zurückzuführen sind, ist allein schon dies ein Grund zur Freude.

Anmerkungen

Eggebrecht 1959, 61. | |

Eine Einführung in den aktuellen Stand der Diskussion um ›Satztechnische Topoi‹ und Möglichkeiten ihrer Erfassung bieten Fladt 2005 und der Beitrag von Hans Aerts in dieser Ausgabe. | |

Williams eröffnet mit dieser Metapher das Einleitungskapitel: »Having gradually become aware of the number of ways in which this theme occurs in music, I have looked for historical threads connecting them, and if at times readers are not convinced that a certain excerpt does show a chromatic fourth […], I can only say that at some point I heard it to be so. Seldom does any observation here lead to deep theory or complex analytical structures. But almost all of the book’s examples have struck me while playing or listening to music, and being few (considering the vastness of music), they may well lead readers to find other examples, especially in repertoiries with which they are more familiar than I.« | |

Dahlhaus 1982, 122–129. | |

Die Beispiele dieses Kapitels sind ausnehmend gut gewählt und bieten gerade Musikern und Musikforschern aus Deutschland, die womöglich mit dem englischen Repertoire weniger vertraut sind, neue Erkenntnisse. | |

Lowinsky 1961, 41ff. | |

Fux 1725, 235, zit. nach Williams, 128. | |

Es handelt sich dabei um die Schlusszeile der Choralbearbeitung »O Mensch, bewein’ dein Sünde groß« BWV 622 (Williams, 98–99). Eine ähnliche Unbestimmtheit in der Analyse zeigt sich auch in Zusammenhang mit einer Toccata von Frescobaldi (Williams, 42). | |

Poos 1986. | |

Genau lautet die Formulierung: »Burmeister’s book, notwithstanding an enthousiasm for it amongst certain academic theorists today, hardly implies any great step towards a new aesthetic theory: his references to Lassus make explicit what artists had always known implicitly, and merely transfer from classical rhetoric the kinds of term that had already appeared in Morley, where they are treated in what looks like an English spirit of mock pedantry.« | |

Williams ist sicher nicht der erste nach Morley, der sich über die deutsche Figurenlehre und ihre regelhafte Gebundenheit im Gegensatz zur italienischen seconda prattica mokiert hat. Es hat, denkt man an Autoren wie Giovanni Battiosta Doni, auch andere zeitgenössische Kritik gegeben. | |

Beiche 1995, 3. | |

Vgl. Eggebrecht 1959, 63. | |

Ringhandt 2001. | |

Poos 1971, 285ff. und 1986. | |

Dammann 1967, 275–290. | |

Handschin 1948, 14: »Beiläufig gesagt, ist auch in einem spanischen Gedicht des 13. Jhs. […] bei der Beschreibung eines sehr kunstvollen Instrumentalspiels vom plorant (klagenden) semiton die Rede.« Ausgearbeitet wurde der Begriff von Bernhard Meier (Die Tonarten der klassischen Vokalpolyphonie) und später von Ute Ringhandt. | |

Vgl. Wiora 1969. In mehreren Beiträgen des Bandes ist diese historiographische Problematik diskutiert, besonders in: Meier 1969, 171ff. |

Literatur

Aerts, Hans (2007), »›Modell‹ und ›Topos‹ in der deutschsprachigen Musiktheorie seit Riemann«, ZGMTH 4/1–2, 143–158. http://www.gmth.de/zeitschrift/artikel/250.aspx

Beiche, Michael (1995), Artikel »Dur-Moll« im Handwörterbuch musikalischer Terminologie, hg. von Hans Heinrich Eggebrecht, Freiburg i. Brsg.

Dahlhaus, Carl (1982), »Musikalischer Humanismus als Manierismus«, Mf 35, 122–129.

Dammann, Rolf (1967), Der Musikbegriff im deutschen Barock, Laaber: Laaber.

Eggebrecht, Hans Heinrich (1959), »Zum Figurbegriff der Musica poetica«, AfMw 16, 57–69.

Fladt, Hartmut (2006), »Satztechnische Topoi«, ZGMTH 1/2, 189–196.

Handschin, Jaques (1948), Der Toncharakter, Zürich 1948, Reprint Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1995.

Lowinsky, Edward E. (1961), Tonality und Atonality in Sixteenth-century Music, Berkeley: University of California Press.

Meier, Bernhard (1969), »Zur Musikhistoriographie des 19. Jahrhunderts«, in: Die Ausbreitung des Historismus über die Musik (= Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts 14), Regensburg 1969: Bosse, 169–207.

Poos, Heinrich (1971), »Zur Tristanharmonik«, in: Festschrift Ernst Pepping, hg. von Heinrich Poos, Berlin: Merseburger, 269–291.

––– (1986), »Kreuz und Krone sind verbunden. Sinnbild und Bildsinn im geistlichen Vokalwerk J.S. Bachs – Eine ikonografische Studie«, in: Johann Sebastian Bach. Die Passionen (= Musik-Konzepte 50/51), hg. von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn, München: Edition Text + Kritik.

Ringhandt, Ute (2001), Sunt lacrymae rerum. Untersuchungen zur Darstellung des Weinens in der Musik (= BMS 24), Sinzig: Studio.

Wiora, Walter (Hg.) (1969), Die Ausbreitung des Historismus über die Musik (= Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts 14), Regensburg: Bosse.

Universität der Künste Berlin [Berlin University of Arts]

Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.