›Subthematische Arbeit‹

Komponieren mit mehrstimmigen Satzmodellen bei Mozart

Hans-Ulrich Fuss

Der Beitrag versucht an zwei prominenten Beispielen (Mozarts Klavierkonzerten KV 466 und KV 459) zu zeigen, dass Satzmodelle nicht nur das Material für die Verarbeitung der Themen in Überleitungs- und Durchführungspassagen liefern, sondern selbst Gegenstand einer Art thematisch-motivischer Arbeit ›zweiter Ordnung‹ werden können. Eine äußerst variable Behandlung des harmonischen Rhythmus, aber auch ›submotivische‹ Beziehungen zwischen den verschiedenartigen Satzmodellen bzw. ihren ›Unterarten‹ führen zu einem dynamischen Entwicklungsdenken, das den Formeln ursprünglich (im 16. und 17. Jahrhundert) noch ganz fremd war. In KV 466 bestimmen zwei Modelle die Exposition des ersten Satzes: eine das Monte-Modell Joseph Riepels variierende Anstiegs-Sequenz und eine Trugschluss-Formel. Beide Modelle werden fakturmäßig stark variiert und sind durch submotivische Bezüge (Basslinie) miteinander verknüpft; in der Durchführung erscheint die originäre Monte-Sequenz in großer Steigerung. Im ersten Satz von KV 459 wird ein bereits im Hauptthema implizierter Dur-Moll-Parallelismus ›über Umwege‹ angesteuert und schließlich in regulärer Gestalt im Schlusstutti der Exposition präsentiert. Ein anderer, zunächst als bloßes ›Füllmaterial‹ erscheinender Parallelführungs-Topos entwickelt sich zu einer Klangfolge, die mit großer Subtilität das Durchführungsgeschehen an die Exposition bindet.

Satzmodelle und Analyse

Werkanalyse tendiert zur Herausarbeitung der individuellen Struktur, des Spezifisch-Einmaligen einer Komposition. Externe Faktoren wie der Materialstand der Zeit, gattungsgeschichtliche Aspekte und das kompositionsgeschichtliche Umfeld treten durch eine solche Fokussierung leicht in den Hintergrund. Die Einbeziehung von Satzmodellen in die analytische Perspektive vermag solche Einseitigkeiten zu korrigieren: Sie lässt die musiksprachlichen Spiel- und Bezugsräume des Komponisten erkennbar werden und »unterläuft den Schein einer nur hier und jetzt gegebenen Einmaligkeit, eines voraussetzungslosen Ab ovo«. »Originäre und intertextuelle Erfindung waren [in der Wiener Klassik] längst nicht so schroff unterschieden wie später. Elaboratio wog schwerer als inventio.«[1] Es wurde nach wie vor mit festen, allgemein verfügbaren und unzählige Male wiederholten Schemata gearbeitet. Ein großer Teil des Materials war ›präexistent‹: Die gleichsam vorgefertigten Teile wurden nicht komponiert, sondern es wurde ›mit ihnen‹ komponiert.

Dies gilt zum einen für rein formelhaft und konventionell gearbeitete Passagen, etwa in Überleitungs- und Schlussgruppen. Hier dominiert die Figuration von modellhaften Klangfolgen (oder kontrapunktisch betrachtet, »linear intervallic patterns«[2]) durch Arpeggien, Läufe und Repetitionen. Doch auch die Themen selber weisen häufig einen stark präformierten, durch Satzmodelle bestimmten Zuschnitt auf, insbesondere in ihrer Trägerschicht, dem kontrapunktisch-harmonischen Gerüst.

Nun hieße es, die strukturelle Bedeutung von Satzmodellen zu unterschätzen, wollte man sie einseitig der Sphäre des Allgemeinen, Konventionellen oder Vorindividuellen zuordnen, etwa nach dem Leitsatz, Überleitungspartien dienten primär dazu, den Themen Relief zu verleihen, besäßen aber kaum Eigenwert. Satzmodelle sind kein austauschbares Spielmaterial. Selbst für das schlichteste Klavierlied, den einfachsten Choral gilt, dass die Schemata streng genommen nicht wiederholt, sondern jedes Mal auf andere Weise instantiiert werden. Der Typus eines Satzmodells ist ein Konstrukt, will sagen eine ideale reine Form, der die komponierten Einzelfälle mehr oder minder entsprechen. Dabei gibt es Dimensionen, die allen Fällen gemeinsam sind, aber stets auch Individuelles, nicht auf den Typus Reduzierbares wie die Anzahl der Stimmen, deren melodische Ausformung, die Einbettung in den Kontext etc. So sicher es ist, dass mit präfixierten Formeln komponiert wurde, so liegt der Akzent dabei doch auf dem ›Komponieren‹: Die Arbeit mit Satzmodellen beschränkt sich nicht auf das handwerksgerechte Anordnen vorgefertigter Bauteile.

Die Musiktheorie hat in den letzten Jahren bei der Wiederentdeckung, Identifizierung, Aufwertung und Systematisierung von Modellen Bedeutendes geleistet, ohne jedoch in gleicher Weise den Aspekt des kompositorischen Gebrauchs zu reflektieren. Für die Erkenntnis der Werkstruktur ist mit der bloßen Identifizierung von Satzmodellen freilich noch nicht viel gewonnen. Termini wie ›minimale Exordialkadenz‹, ›Periphrase der Wechseldominante‹, ›Monte-, Ponte- und Fonte-Sequenz‹, ›passus duriusculus‹, ›motivo di cadenza‹ suggerieren leicht, mit ihrer Anwendung sei die Analyse schon geschehen. Doch so notwendig, sinnvoll und oft auch recht diffizil dieser Arbeitsschritt des Identifizierens ist, bildet er doch nur die Voraussetzung für weitergehende Fragestellungen. Wie werden Modelle jeweils kompositorisch verarbeitet und individualisiert? In welchem Kontext stehen die Passagen, die jeweils ein Modell repräsentieren? Wie lässt sich die strukturelle Funktion des Modellgebrauchs bestimmen? Mit einem Wort: Wie wird das Vorgefertigte in den einmaligen Kontext des Werkes integriert?[3] Dieser Fragestellung soll anhand zweier Beispiele aus Mozarts Klavierkonzerten nachgegangen werden.

Dabei wird sich herausstellen, dass für den Prozess der musikalischen Formbildung der Umgang mit mehrstimmigen Satzmodellen von kaum geringerer Bedeutung ist als die manifeste thematische Arbeit. Hier stößt man auf eine eigenständige Form der Bildung ›subkutaner‹ musikalischer Zusammenhänge. Sie unterscheidet sich sowohl von den Stimmführungszügen des Schenkerschen Mittel- und Hintergrundes als auch von den abstrakten, auf bloßer Diastematik beruhenden Figuren und Tonkonstellationen, die Carl Dahlhaus im Spätwerk Beethovens analysiert hat.[4] Gleichwohl lässt sich der von Dahlhaus eingeführte Begriff der »Subthematik« auch hier anwenden.

Alle drei Prinzipien wirken eng zusammen. Besonders in der Analyse von KV 466 wird das Miteinander von ›subthematischer‹ Motivik und eigentlichen Satzmodellen deutlich werden: Das Beziehungsgefüge, das sich durch Verarbeitung des fundierenden Satzmodells bildet, wird durch bloße Basstonfolgen teilweise hervorgehoben, teilweise konterkariert, teilweise verselbständigen sich diese Tonfolgen und formieren eigenständige Zusammenhänge.

Zwei prominente Beispiele

Als Hauptbeispiele dienen uns die Kopfsätze der Klavierkonzerte KV 466 und 459. Beide Werke gehören zu dem zweiten Wiener Klavierkonzert-Zyklus Mozarts aus den Jahren 1784–86.

KV 466 in d-Moll (vollendet 10. Februar 1785) bietet ein Beispiel dafür, wie ein einziges Modell große Teile des Satzes geradezu ›flächendeckend‹ beherrschen kann.

KV 459 in F-Dur (vollendet 11. Dezember 1784) zeigt eine eher intermittierende, aber doch satzbestimmende Verwendung zweier unterschiedlicher Modelle.

Klavierkonzert d-Moll, KV 466, 1. Satz, modifiziertes ›Monte-Modell‹ (Anstiegssequenz)

Hauptsatz

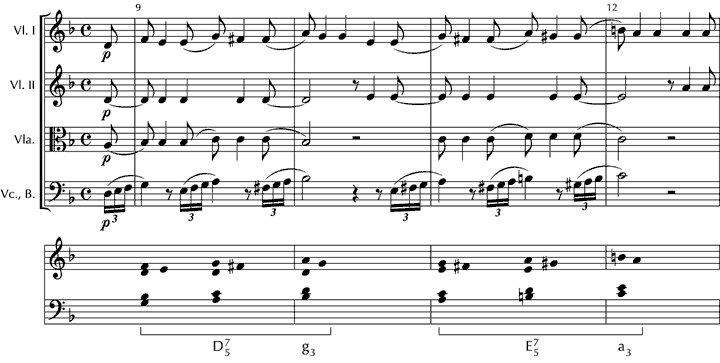

Die Sequenz der Schleiferfiguren im Dehnungsteil des ersten Themas enthält jenes Modell, das bis T. 142 (einschließlich Seitenthema der Solo-Exposition) das Satzgeschehen fast durchgehend bestimmt. Es handelt sich im Kern um die Sequenz einer drei Akkorde umfassenden Klangfolge, die harmonisch einen Quartanstieg umschreibt (T. 9f.: D-g) und dann um eine große Sekund aufwärts versetzt wird (T. 11f.: E-a, siehe Beispiel 1a). In der Kompositionslehre Joseph Riepels fand dieses Modell als ›Monte-Sequenz‹ (Beispiel 1b)[5] seine anschauliche Bezeichnung. Freilich greift Mozart die Monte-Sequenz hier in modifizierter Form auf: Es handelt sich um eine Entwicklungsstufe des Modells, in der das sequenzierte Segment durch die Vorschaltung einer Prädominante ausgebaut ist (wenn man darunter die an der Oberstimme orientierte Harmonisation des 6. Skalentons in melodisch-Moll zu fassen bereit ist). Es wird so auf Dreigliedrigkeit erweitert.[6] Auch wenn die harmonische Progression dieser modifizierten ›Monte-Sequenz‹ durch das fauxbourdonartige Layout des Modells zunächst verschleiert erscheint (allerdings werden die Grundtöne der beiden Zwischendominanten durch die Einsätze von Horn und Fagott akzentuiert), treten entscheidende Merkmale des Modells schon hier hervor: Der dominantische Unterterzklang wird durch den Auftrieb des Leittons und der Septime gehoben. Er zeigt dadurch jenes energische Vorwärts- und Aufwärtsstreben (»auf den Berg steigen«!), das die ›Monte-Sequenz‹ so sehr von ihrer ›Vorgängerin‹, der synkopisch steigenden 5-6-Konsekutive mit ihrem eher ›passiv-mechanischen‹ Aufwärtstreiben, unterscheidet. Der Anschluss an das ›Monte-Modell‹ ergibt sich ferner besonders durch die chromatische, für ›Monte-Ketten‹ so typische Oberstimme, die sich durch Abstraktion von den 7-6-Vorhalten herausschält.

Bis auf den Beginn des Themas selbst (er verwendet das ›chiastische‹ Modell t-D, D-t) und einige kadenzierende und überleitende Partien ist nahezu das gesamte Geschehen dieses Allegros durch die ›Monte-Sequenz‹ in ihren diversen Erscheinungsformen, in der zweiten Hälfte der Exposition durch ihre verschiedenen ›submotivischen‹ Derivate bestimmt. Dabei herrscht größte Variabilität in ihrer fakturmäßigen Realisierung.

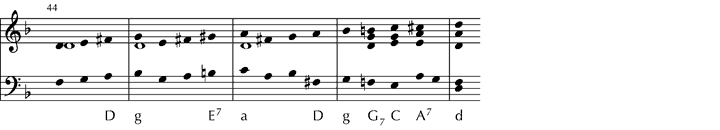

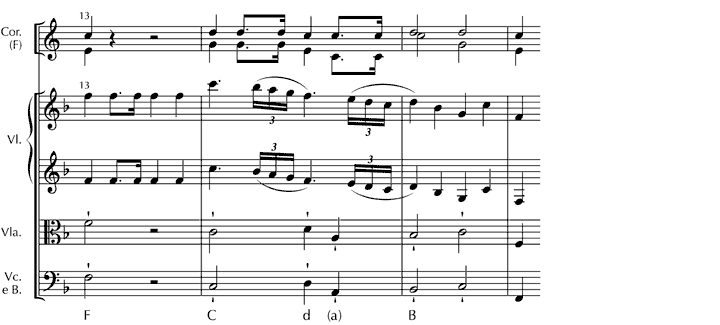

Beispiel 1a: T. 9–12 (nur Streicher) und darunter der Auszug des Satzmodells

Beispiel 1b: ›Monte-Sequenz‹, 5-6-Konsekutive

›Pseudo-Seitensatz‹

Die Hauptthemen-Fortsetzung (T. 16–32) endet mit einem Halbschluss auf der Dominante. Nach der starken Zäsur des Taktes 32 scheint mit dem abrupten Wechsel in die Tonika-Parallele F-Dur (im angelsächsischen Theoretiker-Jargon ›cold-water-plundge‹ genannt) und der durchgängigen Beruhigung des Satzgeschehens ein Seitensatz zu beginnen. Indes wird bald deutlich, dass diese Öffnung bloß eine Art Antizipation des Seitensatzes ist – schon in T. 44 ist wieder d-Moll erreicht. Wie üblich, bleibt der eigentliche modulatorische Schritt der Prominenz des Solisten geschuldet und tritt erst in T. 128 ein. Dass der Abschnitt von T. 32–43 bloß einen ›Pseudo-Seitensatz‹ artikuliert, liegt u.a. an der Anknüpfung an die ›Monte-Sequenz‹ aus T. 9–12: Zwar birgt der Anfang in F-Dur Seitensatz-Potential, doch die harmonisch ruhelosen öffnend-weiterstrebende Sequenz verhindert ein Auspendeln in der Ruhelage.

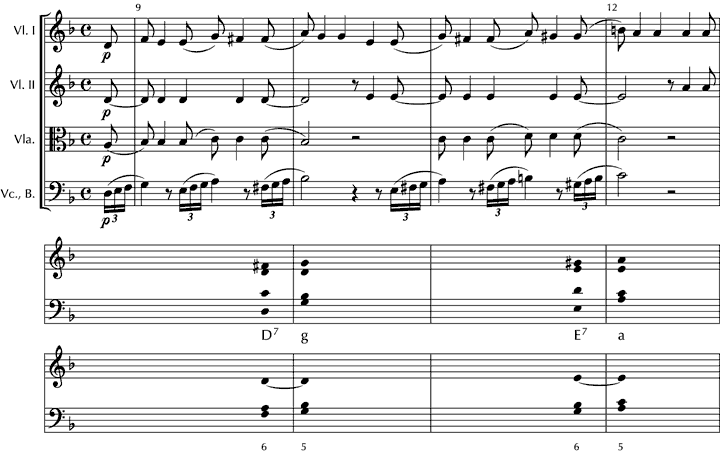

Beispiel 2: T. 33–38, Holzbläser, darunter Auszug des Satzmodells

Die Folge der drei Sequenzglied-Akkorde entspricht in ihrem harmonischen Rhythmus völlig dem Hauptsatz (T. 9ff.) und baut sich wie dort über parallelgeführten Terzen in den beiden Unterstimmen auf. Zweimal wird die Wendung sequenziert (nach g-Moll und a-Moll). Das Modell selbst erscheint dabei variiert: Die Bassterzen entsprechen dem Ausgangsmodell, an die Stelle des Fauxbourdonsatzes mit Septimen-Vorhalten und Prädominante (T. 9–14) tritt nunmehr ein ›Oberquintpendel‹ mit Diskantklausel in der Oberstimme ein (nach dem Vorbild der ersten drei Stationen der steigenden Oktavregel).

Der Eingriff in die ursprüngliche Form des Modells geht dabei soweit, dass man den ›subthematischen‹ Zusammenhang des bisherigen Satzgeschehens weniger auf das ›Monte-Modell‹ als auf die Sequenzierung der drei sekundweise aufsteigenden Bassterzen zurückführen könnte[7], also auf eine primär melodische Figur. Doch macht ein Vorausblick auf die Durchführung deutlich, dass die ›Monte-Sequenz‹ der bestimmende, übergeordnete Faktor des Satzes ist: Triumphal deutlich und evident tritt das Modell hier in Erscheinung, zunächst zu Beginn, nach der Wiederaufnahme des Solo-Eingangsthemas (harmonische Progression f-D-g, T. 192–206), dann breit ausgeführt in der zentralen Sequenz der Takte 232–243 (Progression B-Es, C-f, D-g, E-A, die Sequenzakkorde nun durchgehend in Grundstellung!).

Im Lichte dieses späteren ›Triumphs‹ der ›Monte-Sequenz‹ betrachtet erscheinen die Veränderungen in T. 32–38 bzw. 114–120 als nicht essentiell. Die für die Sequenz typische ›zwischendominantische‹ Vermittlung der folgenden Sequenzstufe ist durch die Vorschaltung des Zielklangs nicht einfach eliminiert, der mittlere Klang jedes Segments kann auf den Schlussklang des vorangegangenen Sequenzglieds bezogen werden. Der Bezug zur ›Monte-Sequenz‹ tritt unter bestimmten Aspekten sogar deutlich deutlicher hervor als im Hauptsatz: Es wird eine weitere Nebenstufe ›tonikalisiert‹, die aufsteigende Tendenz des Modells und sein unruhig-gespannter Charakter erscheint dadurch akzentuiert; die Sequenz füllt ein eigenes formales Segment aus, und das ›Layout‹ der Stelle arbeitet die Sequenzstruktur geradezu holzschnittartig heraus. – Ein zunächst relativ ›unauffällig‹ eingeführtes Modell drängt in den Vordergrund.

Nach sechs Takten ändert sich die Faktur: Mit der Synkopenkette in den Oboen und dem motivischen Wechselspiel in den Violinen verwandelt sich auch das harmonische Gerüst. Es handelt sich nunmehr um einen fallenden ›Dur-Moll-Parallelismus‹ in chromatisierter Gestalt, der die vorangehende Sequenz ablöst. Er führt zunächst die durch die vorausgehende Anstiegssequenz erreichte Höhe wieder auf den Ausgangspunkt – von V (T. 37f.) nach III (T. 39) – und dann darüber hinaus zur I. Stufe (T. 42f.) zurück. Bei näherem Hinsehen wird jedoch erkennbar, dass die Entsprechung des ›Pseudo-Seitensatzes‹ zu T. 9–14 über die Zäsur in T. 39 hinausgeht. Der ›filo‹ zum Hauptsatz beruht allerdings nicht auf der Verwendung des gleichen Satzmodells, sondern auf der Folge der Basstöne. Die Takte 35–40 entsprechen im Bass mit der Abfolge von g-a-b, a-h-c und d-e-f den Takten 9–14, in denen das zweite Glied der ›Monte-Sequenz‹ noch einmal um eine Quart angehoben wird. Damit baut sich eine Wiederholungsstruktur auf, die quer zur formalen Gliederung steht und die Brücke zwischen zwei verschiedenartigen Satzmodellen schlägt (Beispiel 3).

Mozart dynamisiert das Geschehen des Hauptsatzes hier auf wunderbare Weise, indem er jenes letzte, ursprünglich den Abschluss einleitende Dreitonsegment, die Transposition um eine Quart aufwärts, zum Anfang einer neuen Sequenz umdefiniert. Es bildet nunmehr den Kopf der schon beschriebenen Parallelismus-Passage.

Beispiel 3: T. 9–14 und 33–40 im Auszug untereinander, unter Markierung der Divergenz zwischen Innenschicht (Identität des zentralen Modells) und Außenschicht (abweichende Struktur der erweiternden Neubildung).

Schlussgruppe

Mit T. 44 tritt eine abrupte Rückkehr zur Ausgangslage von T. 16 (d-Moll, Tutti) ein, unter wiederum ganz neu definiertem Satzgeschehen. Bass und Oberstimmen sind rhythmisch in rascher Bewegung koordiniert; das synkopische Pochen in den Oberstimmen ist aufgehoben (siehe Beispiel 4). Doch sofort wird das ›Monte-Modell‹ wieder wirksam. Die Sextparallelen mit leittöniger Auflösung der Dominantklänge in der Oberstimme sind (in wechselnotiger Umspielung) erhalten, die liegende Mittelstimme des Anfangs nur noch als Reminiszenz im Orgelpunkt d. Die zentrale (›Monte‹)-Anstiegs-Sequenz mit den Basstönen g-a-b (g-Moll), a-h-c (a-Moll) kehrt jedoch unverkennbar wieder, nunmehr ›gerafft‹ im doppelten Aktionstempo (jedes Sequenzglied beansprucht nur noch einen Takt). Dabei wird den Trichorden ein weiterer Ton vorgeschaltet, so dass sie zu Tetrachorden werden (sie bleiben dies, bis auf die Ausnahme der T. 62–68, auch bis zum Schluss der Exposition).

Beispiel 4: T. 44–48, Auszug des Modells

Im Diskant wird das Anfangsglied wieder zweimal aufwärts sequenziert, freilich unter Abwandlung des dritten Sequenzgliedes, das jetzt die gleiche Harmonie umschreibt wie das erste: Ein gegenüber der Parallelstelle neues Moment, das im Beharren auf der Subdominante besteht, macht sich hier bemerkbar. Im Schlusstakt 47 beschleunigt sich der harmonische Rhythmus der ›Monte-Sequenz‹ nochmals: Die Musik durchläuft die Harmoniefolge von T. 44–46 (D-g, E-a) in transponierter Gestalt (G-C, A-d) innerhalb eines einzigen Taktes.

Gelangte die Beschleunigung des Modells hier auf ihren Höhepunkt, so führen die Takte 48–57 nun zu einem starken ›Abbremsen‹. Die Basstonfolge, die das Sequenzmodell des vorausgehenden Abschnitts vorgestellt hat (T. 44f.: f-g-a-b), bildet in achtfacher Vergrößerung die Basis der Takte 48–51 und 53–56 (Beispiel 5). Es zeigt sich, dass sich die Bassstimme der von Mozart gewählten satztechnischen Fassung der ›Monte-Sequenz‹ gegenüber ihrem ursprünglichen harmonischen Überbau verselbständigt: Die Bindung an das anfangs leitende Modell wird aufgegeben. Eine andere Art musikalischer Strukturbildung, das Operieren mit relativ abstrakten Tonkonstellationen, stiftet den musikalischen Zusammenhang: Die ansteigenden Trichorde spinnen den ursprünglich durch die ›Monte-Sequenz‹ hergestellten Verknüpfungsfaden auch dort weiter, wo dieses Modell keine Gültigkeit mehr besitzt, ja auch dort, wo schließlich der Sequenzcharakter selbst zugunsten einer variantenbildenden Repetition der zentralen Basstonschritte aufgegeben wird, wie in T. 48ff.

Hier sind (unter Vorschaltung eines weiteren Klanges über d) zwar noch die ursprünglichen Terzparallelen im Bass zu erkennen, aber es kommt zu einer starken Veränderung des harmonischen Überbaus: Die Terzen werden zum Teil chromatisch verändert (Klang über a: aus c wird cis), zum Teil mit anderen Zusatztönen versehen (Klang über g: es, Klang über b: f). Die Töne a und b erfahren eine Neuinterpretation als Akkordgrundtöne eines Trugschlusses, der die Finalkadenz der Orchesterexposition vorbereitet. Unterschiede wiegen mehr als Übereinstimmungen: Die Dreiklänge setzen jetzt in Grundstellung ein (wenn man davon ausgeht, dass der ›eigentliche‹ Grundton des Neapolitaners, T. 49, dessen Terz ist, und die Quint durch die Sext substituiert wird); es herrscht eine größere Klarheit und Entschiedenheit der Klangfortschreitungen, größere Distanz auch zwischen Anfangs- und Schlussklang. Die Klänge erscheinen ›in den Boden gerammt‹, während sie in der Hauptsatz-Variante mit Sext- und Terzquartakkorden noch wie ›im Fluge‹ vorbeistrichen. Gleichzeitig hat der Verzicht auf Sequenzierung, die Reduktion auf eine einzige Gestalt, stark resümierenden, bündelnden Charakter.

Zwar tritt die Harmoniefolge in starken Gegensatz zum ursprünglichen Modell, doch existieren neben dem Terzenfundament noch andere Bezüge zur ›Monte-Sequenz‹: Der hinzutretende d-Moll-Akkord aus T. 48 und der anschließende Neapolitaner bilden einen Fauxbourdon, der an den Rahmensatz der Sequenzglieder aus der ›Monte-Folge‹ erinnert und deren Sextakkordparallelen chromatisch verengt und intensiviert. Der Neapolitaner und der Schlussklang (B-Dur) sind als Vertreter der entsprechenden Klänge aus der ›Monte-Sequenz‹ interpretierbar (der Klang über g in T. 9 erscheint zunächst als Subdominante in d-Moll).

Beispiel 5: T. 48–51, Harmonieauszug

Die Takte 58ff. sind eine Variante der Takte 44–46, bei der der ursprüngliche Fauxbourdon auf ein neues Satzbild (Unisono + tonikaler Orgelpunkt) reduziert erscheint (zudem wird die Farbe des Tones es aus dem zuvor präsentierten Neapolitaner ›mitaufgesogen‹). Der Vergleich macht deutlich, dass – wie in Fauxbourdonsätzen üblich – die Passage ab T. 44 keinen regulären Bass aufweist und die führende Stimme die Oberstimme ist. Diese ist es, die ab T. 58 zum Bass erklärt wird. Damit treten die Quintschritte der ›Monte-Sequenz‹ nunmehr deutlich in Erscheinung.

Die folgenden Takte 62–68 sind nicht durch das ›Monte-Modell‹ bestimmt. Sie schaffen allein durch die Basstonfolge g-a-h bzw. g-a-b eine stark verknappte Allusion zum Anfang. Durch die direkte Anknüpfung an T. 61 mit Auftakt (g-a-b im Bass) erscheint der Bezug allerdings deutlich herausgestellt. Die unmittelbare Aufeinanderfolge von Erhöhung und Erniedrigung des Basstons h (Dur-Subdominante bzw. tiefalterierte Quint der Doppeldominante, beides in T. 63 und 67f.) bringt das Changieren zwischen b und h, das in der ›Monte-Sequenz‹ (insbesondere in T. 44ff.) prägend wirkte, noch einmal zum Aufscheinen.

Beispiel 6a: T. 61–65, Streicher

Beispiel 6b: T. 71–77, Streicher

Die Codetta, T. 71–77, beruht auf einer Variante der Klangfortschreitung aus T. 48–51 und greift – unter völliger Veränderung des Satzbildes – noch dreimal auf jene trugschlüssige Harmonisierung der Basstonfolge f-g-a-b zurück, die schon die Takte 48–56 prägte (Funktionen t-sN-D-tP; der Neapolitaner wird durch den Septakkord der II. Stufe ausgetauscht, beide Akkorde bilden dem Tonmaterial nach die ›Supertonic‹). Bemerkenswert an der Stelle ist ferner, dass die Klangfortschreitung durch die ›Rotation‹ der Basstonfolge durchkreuzt wird: Das b, bis dorthin immer Ziel- und Schlusston, wird durch Bogensetzung abgekoppelt und zum Anfangston der Formel umdefiniert. Der ›Inganno‹ bleibt von der Phrasierung unberührt. Beide Satzebenen sind um einen halben Takt gegeneinander verschoben (Beispiel 6b). Durch die Inkongruenz entsteht jene schwebende, schwerpunktaufhebende ›Polymetrik‹[8], die schon die ersten 9 Takte des Satzes prägt (dort setzt die Oberstimme um einen Takt gegenüber dem Harmoniegerüst versetzt ein).

Soloexposition

Das spannungsvoll verdichtende und stark kontrastive Spiel mit dem Modell, das die Schlussgruppe der Orchesterexposition bestimmt, weicht in der Soloexposition einer lyrisch-expansiven bzw. spielerisch-virtuosen Behandlung: Dem wieder aufgenommenen ›Pseudo-Seitensatz‹ der Orchesterexposition (T. 115–123) folgt das Seitenthema des Solos (T. 128–143), das die in F-Dur einsetzende ›Monte-Sequenz‹ in verdoppeltem Taktabstand noch einmal aufnimmt und durch das Orchester beantworten lässt. (Die Halbkadenz der Takte 129–131 kann als Parenthese innerhalb des ›Eigentlichen‹, des zur Basis des Seitenthemas mutierten ›Monte-Modells‹, interpretiert werden.) Reduziert man das Seitenthema auf seine wichtigsten Stationen (Anfang, Sequenzbeginn und Schluss), so wird als satztechnisches Modell die »exordiale Minimalkadenz«[9] (I-II-V-I) impliziert. Mit der Einbindung in die geschlossene Periodenstruktur beruhigt sich die konflikthaft-antreibende Tendenz der ›Monte-Sequenz‹ – bei wörtlicher Wiederkehr ihres Beginns: Musterbeispiel einer entwickelnd variierenden Umdefinition von Modellen.

Wenn im Anschluss daran das ›Monte-Modell‹ zweimal (T. 153–155 und 159–162) in Klavierfigurationen aufklingt, bezieht es sich zwar motivisch auf die Tutti-Einsätze in T. 44ff. und T. 58ff., ist jedoch in einen gänzlich anderen Kontext eingebettet: Vorbereitet durch die lockeren Sechzehntel-Fiorituren aus dem Anhang des Seitensatzes und dynamisch nicht abgesetzt, fehlt ihm die dramatische Schlagkraft der Parallelstelle. (Dabei verdankt sich der entscheidende Beleuchtungswechsel natürlich auch dem veränderten Tongeschlecht.)

Die ›Monte-Sequenz‹ in der Durchführung

Die Durchführung beginnt mit der Wiederkehr des Klavier-Eingangsthemas in F-Dur (ab T. 192), es mündet nach 7 Takten in kadenzierende Figurationen ein und wird schließlich durch die Wiederkehr des Satzbeginns mit seiner ominös drohenden Schleiferfigur und den geheimnisvoll pochenden Streichersynkopen abgelöst (T. 201f.). Diese Zweitaktgruppe wird in T. 204f. ohne Vorbereitung mit kühnem Sprung nach D-Dur (Harmonisierung mit kleiner Septime) versetzt.

Die starke Fortschreitungswirkung der ›Monte-Sequenz‹, die darauf beruht, dass die Zwischendominante den Grundton des vorangegangenen Akkords (hier F-Dur) gleichsam negiert oder zerstört, kommt mit maximaler Schlagkraft zur Geltung. (In den Expositionen erscheint diese Sukzession noch durch Vorschaltung des Zielklangs bzw. durch die Prädominante ›gepuffert‹.[10]) Dabei wird der die Anstiegssequenz auslösende Akkord (hier C7) aus dem Thema selbst ausgegliedert und dem massiven Orchester-Tutti übertragen: Die Essenz des Modells, der aufwärtstreibende Schub aus den Zwischendominanten und der damit auf die vorangegangenen Dreiklänge ausgeübte Zwang, den Grundton preiszugeben, fusioniert mit dem konzertmäßigen Konflikt zwischen Orchester und Solisten.

Dieser bleibt für die gesamte Durchführung bestimmend und führt den Solisten zunehmend in die ›Defensive‹: Das Klavier gibt ab T. 232 sein Thema auf, wirkt in seinen aufgescheuchten Figurationen wie getrieben oder gehetzt. Zuvor wird das Alternieren zwischen Solo-Eingangsthema und Tutti zunächst fortgesetzt, die harmonische Progression dabei gleichsam umgekehrt: Anstelle des Unterterzklangs leitet der Oberterzklang (T. 216–219: g-Moll, B-Dur-Dominantseptakkord) den Quintfall zur nächsten Stufe ein. Mit dem erreichten Es-Dur setzt die mit insgesamt 25 Takten längste Version der ›Monte-Sequenz‹ in diesem Satz ein (T. 218–242, vier Sequenzglieder: B-Es, C-f, D-g, E-A).

Klavierkonzert F-Dur, KV 459, 1. Satz

Anders als im d-Moll-Klavierkonzert prägen hier zwei unterschiedliche Sequenzmodelle den musikalischen Gedankengang des ersten Satzes. Zwar treten sie nur intermittierend auf, dafür aber an so wichtigen Eckpunkten, dass sie als satzbestimmend gelten können.

1. Dur-Moll-Parallelismus

Der vom 17. bis 19. Jahrhundert (und noch heute in der Popularmusik) ungemein verbreitete fallende diatonische ›Dur-Moll-Parallelismus‹[11] beruht auf der Abwärts-Sequenzierung eines harmonischen Quartfalls im Terzabstand nach dem Muster: F-C, d-a etc. (Der Begriff gründet bei Dahlhaus in der funktionstheoretischen Analyse des zweiten Gliedes als zur jeweiligen Paralleltonart gehörend.)

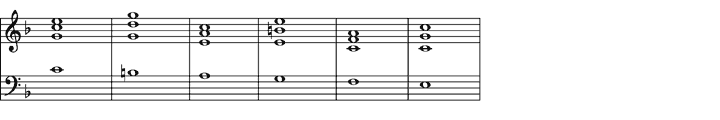

Im Verlauf der Exposition des F-Dur-Klavierkonzertes gewinnt dieser Topos zunehmend an Bedeutung; voll entfaltet erscheint er im Tutti der Schlussgruppe T. 189–194 (Beispiel 8). Es nimmt hier jene Gestalt an, in der Grund- und Sextakkorde über der sekundweise fallenden Basslinie alternieren (Beispiel 7).

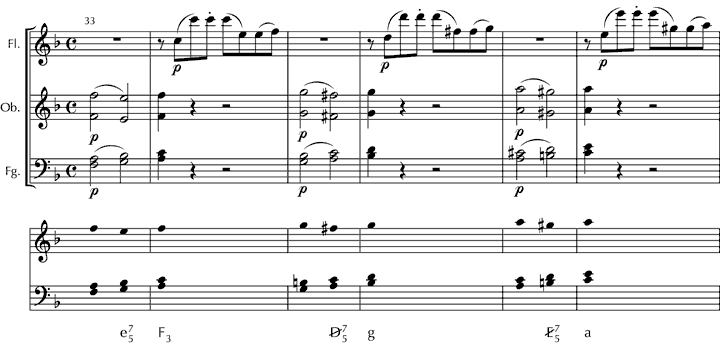

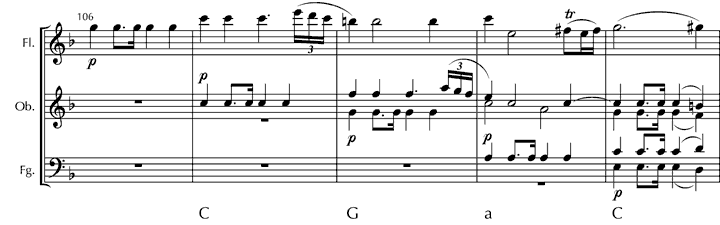

Beispiel 7: Dur-Moll-Parallelismus mit alternierenden Grund- und Sextakkorden

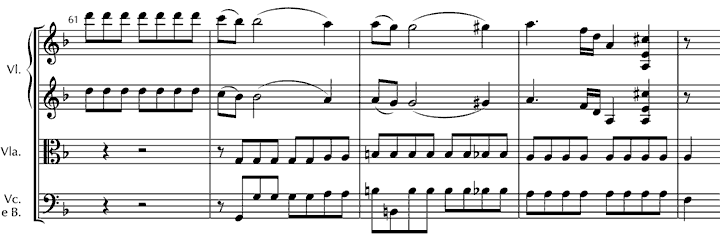

Beispiel 8: Partiturausschnitt T. 189–194, Streicher

Die Vorgeschichte dieses Passus reicht bis in das Hauptthema zurück (Beispiel 9). Der Ausgangspunkt liegt in der ersten Wiederholung des Themas. Zunächst von den Streichern (mit Flöte) vorgestellt, erklingt es abermals im Tutti ab T. 9 (Beispiel 8). Der vorletzte Takt fällt anders aus als beim ersten Mal: Er bringt die Bassschritte des Dur-Moll-Parallelismus (f-c-d-a-b), allerdings noch nicht alle damit verbundenen Akkorde: Zur Parallelismus-Harmonisation gehören streng genommen nur die Klänge über f, c und d, der Klang über b ist ein Quintsextakkord (Hörner!) der II. Stufe. Dieser stellt eine Art ›Scharnier‹ zwischen dem Satzmodell und der funktionstheoretisch erklärbaren Kadenz dar, der Klang über a ist als Mollakkord mit Sextvorhalt deutbar, wenn man dem Modell die gängige Form des Wechsels von Quint und Terz im Außensatz zugrunde legt. Nimmt man den Schlussakkord der Kadenz hinzu (F), sind bereits hier alle Stufen vertreten, die dann, nach C-Dur transponiert, im Schlusstutti der Exposition zum Dur-Moll-Parallelismus zusammentreten (C-G, a-e, F-C).

Beispiel 9: T. 13–16, Hörner und Streicher

Beim Klaviereinsatz des Hauptthemas (T. 77f.) scheint der Dur-Moll-Parallelismus in den Hintergrund zu rücken: Mozart impliziert durch die Behandlung des vierten Basstons der Progession als Akkordterz (anstatt als Grundton eines e-Moll-Akkordes) eher ein anderes Modell, das vor allem beim frühen Mozart häufig begegnet und auch terminologisch gefasst ist, die »Aria di Fiorenza«.[12] Dies gilt auch für die Passage, in der nach längerer Abwesenheit das Modell in der Soloexposition wieder aufgenommen wird, nämlich für die in den Seitensatz des Solos eingefügte Holzbläser-Episode (T. 107–110). Allerdings gelangt die Formel hier schon stark in das strukturelle Bezugsfeld der regulären Parallelismus-Harmonisation ab T. 189. Das liegt vor allem am harmonischen Rhythmus, der ein stark verbindendes Element aller Parallelismus-Varianten ab T. 107 bildet: Während die Akkordfolge im Hauptsatz eng an die gewichtigen Melodieschritte gebunden bleibt, also als sekundäres Moment erscheint, wird sie jetzt in ihrer Ganztaktigkeit selbst zum bestimmenden Faktor. Außerdem füllt die Formel, wenn auch noch in ihrer derivativen Gestalt, jetzt fast ein ganzes formales Segment selbständig aus und ist damit (anders als bei ihrem ersten Erscheinen) nicht mehr Teil innerhalb eines vorgegebenen Ganzen (des Themas): Die Formel beginnt sich zu emanzipieren (Beispiel 10).

Beispiel 10: T. 106–110, Holzbläser

Nach der Präsentation des Seitenthemas in der Soloexposition kommt es zum wechselspielartigen Alternieren des Hauptthemen-Kopfes zwischen den Orchestergruppen (T. 149–159). Dabei bildet, nach einigen Takten des Pendelns zwischen Tonika und Dominante (T. 149–153), eine chromatische Variante des Dur-Moll-Parallelismus das harmonische Substrat: Der übergeordnete Stufengang (C-a-F-d) erscheint nunmehr durch Zwischendominanten vermittelt (T. 153–159, Beispiel 11): C, E-A-a, C-F, A-D-d. »Für das Hören steht das terzweise Fallen der Sequenz im Vordergrund, wobei im chromatischen Modell eine große Sexte wie ein auffälliges Signal wirkt.«[13]

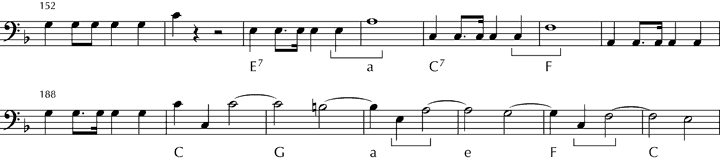

Beispiel 11: T. 152–158, Bass; darunter T. 188–194, Bass

In T. 189–194 setzt (wie schon oben erwähnt) der ›originale‹ Dur-Moll-Parallelismus (in Verbindung mit Sextakkorden) ein, verknüpft mit dem – nach der Abspaltung des ersten Taktes in der vorausgegangenen Sequenz – auf Zweitaktigkeit verlängerten Themenkopf. In der Basslinie ist der Topos nun derart umgestaltet, dass eine Analogie zur vorausgegangenen, chromatischen Version der Sequenz entsteht: Indem bei jedem zweiten Akkord eine fallende Quint in die absteigende Linie eingeschaltet wird, tritt die Bassbewegung c, e-a, c-f mit ihren auftaktigen Quarten auffällig in den Vordergrund (Beispiel 11). Diese sind harmonisch ›neutral‹, d.h. sie bewirken keine Klangänderung, während sie in der folgenden Quintschrittsequenz (T. 195–199) wieder harmonisch ›aktiv‹ werden: Jede Quartfortschreitung entspricht einem harmonischen Fundamentschritt.

Der Dur-Moll-Parallelismus gewinnt hier dank der Vervollständigung des Themenkopfes, dank seiner Stellung am Ende der Exposition und aufgrund seines klanglich-dynamischen Gewichts formalstrategisch die Position eines Zielpunkts, demgegenüber sich die Bläser-Episode und die chromatisierte Sequenz wie kunstvoll hinauszögernde Platzhalter des ›Eigentlichen‹ ausnehmen.

2. Sextparallelen mit Tonika-Subdominant-Pendel

Satzbestimmend ist noch ein zweites, in der Sekundärliteratur meines Wissens bislang nicht näher ausgeführtes Modell, das sich sowohl bei Mozart als auch bei seinen Zeitgenossen relativ häufig findet.[14] Es gewinnt gegen Ende der Solo-Exposition zunehmend an Bedeutung und tritt in enge Nachbarschaft zum ersten Modell.

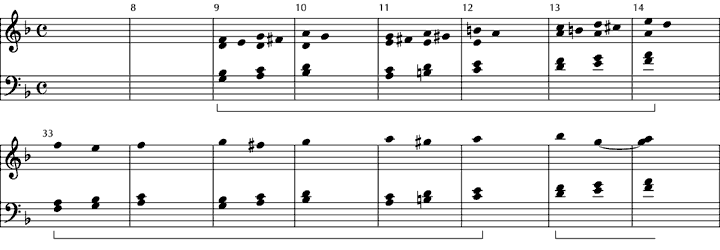

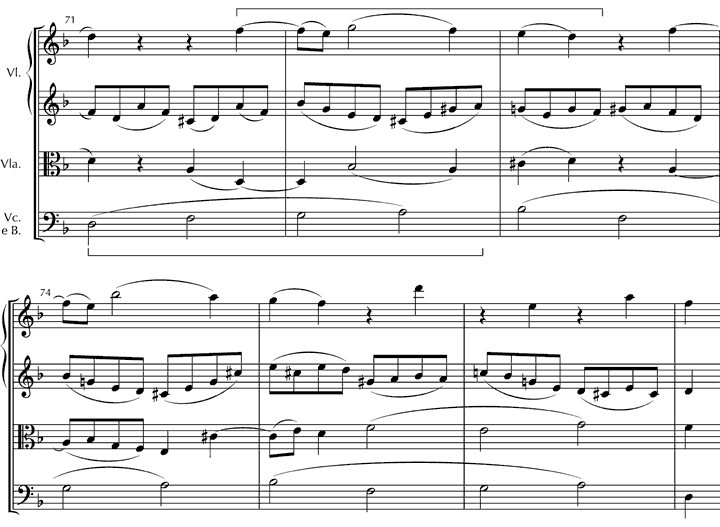

In T. 32–39 findet die Exposition des Modells statt, eingekleidet in einen zeittypisch ›anonym‹ wirkenden Orchestersatz mit Tremoli, alternierenden Einwürfen, Akzenten und Orgelpunkt (Beispiel 12). Das Modell besteht in einem Bassgang von der III. zur VI. Stufe, kontrapunktiert durch Sexten in der Oberstimme und harmonisiert als Folge von Sextakkord (Tonika), Quintsextakkord (Subdominante), Durchgangs-Quartsextakkord bzw. Terzquart-Akkord (Tonika oder Zwischendominante) und Sextakkord (Subdominante). Die Betonung der Subdominante, gleichsam der Antepenultima der Kadenz, qualifiziert diese Klangfortschreitung als typisches Schlussgruppenmodell. Die Sextkoppelung der Außenstimmen wird im fünften Takt verlassen, sobald die Oberstimme ihr c intoniert und sich damit verselbständigt. Bereits hier ist die Umdeutung des Modells zum Außenstimmenkanon latent, die in T. 37 (unter Beschleunigung des harmonischen Rhythmus von ganzen Takten zu Vierteln) eintritt: Die Schwerpunktnoten der Triolenfigur in den Holzbläsern imitieren die Tonfolge im Bass (b-c-d-a) im Abstand von zwei Viertelnoten (T. 37–39). (Von hier aus betrachtet kann die Oberstimme in T. 34–37 als Kanon zum Bass in T. 32–35 angesehen werden.)

Beispiel 12: T. 32–38, Partitur

In T. 163–171 und T. 173–180 kehren die Takte 32–39 wieder, nunmehr nach C-Dur transponiert, mit Klavierfigurationen versehen und mit Stimmtausch zwischen Bläsern und Streichern bzw. Klavier und Bläsern. Das Modell nimmt hier beinahe ostinatohafte Züge an (es erscheint acht Mal innerhalb von 19 Takten). Umso mehr fällt die chromatische Variante in T. 183ff. auf, die (unter Beibehaltung der charakteristischen Bewegung der Außenstimmen in Sexten und des Terzquartakkords über der 5. Bassstufe) auf das Modell anspielt und den harmonischen Rhythmus, der sich jetzt in halben Noten bewegt, ein zweites Mal variiert.

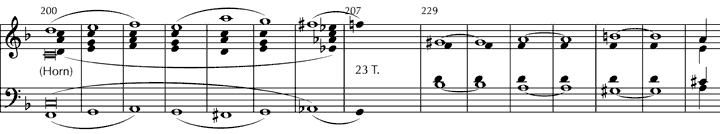

Beispiel 13: T. 200–208, Partitur

Noch stärker variiert erscheint das Modell in den Takten 200–206 (Beispiel 13). Zum einen löst es sich ganz vom ursprünglichen Orchestersatz und wird in eine lyrisch weiche Streicherbewegung eingebettet, die nach zwei Takten auch Elemente des ersten Themas integriert. Zum anderen reduziert es sich auf die zirkulierende Bewegung um den Quartsextakkord über der 5. Bassstufe in C-Dur: Es setzt unter Fortfall des Tonika-Sextakkords auf dem 4. Basston an und mündet schließlich in eine chromatische Spiegelbewegung der Außenstimmen mit dem Quartsextakkord als Mittelglied (T. 204–206). Die Basstonfolge aus T. 200–203 (f-g-a-g) erscheint dabei zur Halbtonfolge zusammengedrängt (fis-g-as-g, T. 204–207).

Beispiel 14: T. 200–207, 229–235, Auszug

Diese »Periphrase der Wechseldominante«[15] in T. 204–205 endet mit dem für Mozart so typischen übermäßigen Quintsextakkord (as-c-es-fis, T. 206). Die Bewegung bricht in T. 207 ab und wird durch ein anderes Fortschreitungs-Modell (Terz abwärts, Sekunde aufwärts im Bass) ersetzt. Aber die Wendung mit ihrem als Signalakkord fungierenden Schlussglied wird nicht ›vergessen‹: Ihr fernes ›Echo‹ erklingt 23 Takte später im Zentrum der Durchführung. Die Takte 229–236 sind die große Schlussgeste, in der die allmähliche Verselbständigung, Aufwertung und Verwandlung des Sextparallelen-Satzmodells zum Abschluss und zur Erfüllung gelangt (Beispiel 14). Das drei Akkorde umfassende Spiegel-Modell aus T. 204–205 erklingt noch einmal, in Umkehrung der ursprünglichen Akkord-Sukzession, und in (singulärer) Verdoppelung der Notenwerte. Die Sukzession beginnt mit einem übermäßigen Quintsextakkord b-d-f-gis, in Anknüpfung an T. 206 (um einen Ganzton aufwärts transponiert). Dann divergieren die Außenstimmen; aus der Konvergenzbewegung von T. 204f. wird ein Auseinanderstreben. Auf den Quartsextakkord (d-Moll) in T. 231f. folgt der verminderte Septakkord in T. 233, der den Durseptakkord der Parallelstelle vertritt. Schließlich wird der Schlussakkord nach A-Dur aufgelöst (T. 235).

Schluss

Die Analyse beider Klavierkonzertsätze hat gezeigt, dass sich in der Verwendung mehrstimmiger Satzmodelle eine zweite, weniger offensichtliche Schicht ›subthematischer Arbeit‹ manifestieren kann. Die Vorgänge auf dieser Ebene vollziehen sich dabei gleichsam lautlos und latent, da sich das Geschehen im Idiomatisch-Allgemeinen bewegt, die Satzmodelle durch Variantenbildung stark überformt werden und die Gestalten des musikalischen Vordergrunds fast stets den Vortritt behalten. Bei aller Diskretheit zeigt die Behandlung der Modelle eine Konsequenz und Subtilität, die der ›subthematischen Arbeit‹ einen eminenten Eigenwert verleiht. Das nie vollständig zu ergründende Geheimnis der Mozart’schen Formkunst, ihre Fähigkeit, das Vielfältige zu binden und mit traumwandlerischer Sicherheit und Dezenz aufeinander zu beziehen, findet auch durch die Verwendung von Satzmodellen eine zumindest partielle Erklärung.

Oft bilden Satzmodelle ganze Ketten, deren Glieder im Verhältnis von Varianten zueinander stehen. In beiden Beispielen zeigte sich, wie dabei ein relativ unauffällig eingeführtes Modell nach und nach in den Vordergrund gelangt, um schließlich höhepunktartig in aller Deutlichkeit in Erscheinung zu treten; in beiden Fällen nimmt es auf dem Weg dorthin Gestalten an, die zum Teil auch auf andere Topoi bezogen werden könnten, die aber dank der zahlreichen satztechnischen Entsprechungen zwischen den verschiedenen Modellen eng miteinander verbunden sind. Die Ähnlichkeiten werden kompositorisch oft so umgemünzt, dass ein Modell als Transformation eines anderen bzw. verwandten erscheint.

Daher besteht kein prinzipieller Gegensatz zwischen der Verwendung von Satzmodellen und jenem thematisch-motivischen Entwicklungsdenken, das Dahlhaus bei Beethoven an anderen Erscheinungsformen der subthematischen Tiefenstruktur nachgewiesen hat (s.u.). Ihrer Herkunft nach sind Satzmodelle tendenziell undynamisch. Als Improvisationsformeln oder Variationsgerüste können sie keine Entwicklung erfahren, allenfalls mehr oder minder stark figuriert werden. Das änderte sich in der Wiener Klassik. Die Modelle legen die ihnen ursprünglich anhaftende Starre zugunsten struktureller Flexibilität ab – ohne dabei den Charakter als Modell zu verlieren. Hauptsächlich stehen dafür rhythmische Techniken wie Augmentation und Diminution ein, aber auch harmonische und syntaktische. Dank solcher Techniken gelang es Mozart, die ursprünglich undynamischen Modelle der Sonatensatzdynamik mit ihren Zuspitzungen, Beschleunigungen und Verlangsamungen vollständig zu assimilieren.

»Es tut der Kunst Mozarts keinen Abbruch, wenn wir für möglich halten, dass sie eine kombinatorische Komponente hat, dass ein Bereich unter anderen dieser Kunst das Ordnen und Neuordnen von Bausteinen ist. Es wird dem Wunder nichts genommen, wenn wir eine Voraussetzung der unbegreiflichen Leichtigkeit seines Komponierens zu verstehen beginnen«.[16] Im Gegenteil lernen wir, seine Formkunst noch mehr zu bewundern: Nicht nur Themen und Motive, sondern auch Modelle sind den Möglichkeiten der Kombinatorik, der Variantenbildung, der Angleichung und Variation unterworfen. Mozart wagt nicht weniger, sondern mehr im Umgang mit Satzmodellen, variiert stärker, kombiniert freier, deutet weitere Zusammenhänge an. So normgebunden sie sind, so sehr bestimmen sie auf unverwechselbare Art und Weise die Individuation und Eigenlogik der Werke.

Anmerkungen

Gülke 1998, 181. | |

Vgl. Forte und Gilbert 1982, 83–102. | |

Publikationen hierzu sind bislang in der Minderzahl, vgl. etwa die im Artikel von Hans Aerts genannten Arbeiten von Ludwig Holtmeier (2000), Oliver Schwab-Felisch (1998) und Heinrich Poos (1971). | |

Dahlhaus (1987). Der Begriff zielt dort auf rhythmisch und harmonisch variable Tonfolgen, »die in der Übergangs- und Spätzeit Beethovens ein zur kantablen Prägung der musikalischen Gedanken komplementäres Phänomen bilden« (260). An einigen Stellen bezieht sich Dahlhaus auch auf historisch geprägte Satzmodelle (so z.B. das Tonika-Dominant-Pendel in op. 110, den ›Lamento-Bass‹ aus der Lebewohl-Sonate op. 81a), ohne den Begriff ›Satzmodell‹ zu verwenden. | |

Vgl. Riepel 1996, 149ff. | |

Einen ähnlich gelagerten Fall beschreibt Fladt anhand des »Moll-Dur-Parallelismus« (2005, 349). Auch die Erweiterung des chromatisierten Dur-Moll-Parallelismus in T. 39ff. aus KV 466 durch die ›Zwischen-Subdominante‹ zeigt eine Entsprechung. | |

Siehe Rosen 1971, 235, Anm. | |

Mit diesem Begriff hat Thr. G. Georgiades die Überlagerungen beschrieben, die durch die Unabhängigkeit von harmonischem Gerüst (darunter fallen auch die ›Satzmodelle‹) und melodischer Ausfüllung im klassischen Satz entstehen (vgl. Georgiades 1977). | |

Fladt 2005, 365. | |

Die neue Konstellation bleibt während der gesamten Durchführung erhalten: Obgleich im Klavier ab T. 232 in den Auftakten wieder die Subdominante vorgeschaltet wird, überwiegt dank der zwischendominantischen Tutti-Einsätze der Eindruck des Unverbundenen der Harmonien. | |

Vgl. Dahlhaus 1968, 92. Das Modell ist in dieser Gestalt auch als ›Pachelbelbass‹ bekannt wegen seiner äußerst populär gewordenen Verwendung in Johann Pachelbels Kanon und Gigue in D-Dur für 3 Violinen und Basso continuo. | |

Vgl. Kirkendale 1972. | |

Kaiser 1998, 342. | |

Beispielsweise in »Christe«, »Gloria« und »Quoniam« (Orchester-Einleitung und Nachspiel) von Johann Adolph Hasses Missa in g (1783 – das Werk ist nicht ediert, nur auf CD greifbar: Carus 83.240), in Mozarts Klaviersonate KV 333, 3. Satz, Allegretto grazioso, T. 137–141 sowie im ersten Satz der Haffner-Symphonie, KV 385, T. 36–41. | |

Thorau 1993, 174. | |

Plath 1973/74, 158. |

Literatur

Dahlhaus, Carl (1968), Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität, Kassel u.a.: Bärenreiter.

––– (1987), »Subthematik«, in: Ludwig van Beethoven und seine Zeit, Laaber: Laaber, 245–262 (dieses Kapitel aus Dahlhaus’ Beethoven-Buch beruht auf einer Reihe von Aufsätzen aus den 70er Jahren).

Fladt, Hartmut (2005), »Modell und Topos im musiktheoretischen Diskurs. Systematiken/Anregungen«, Musiktheorie 20, 343–369.

Forte, Allen / Steven E. Gilbert (1982), Introduction to Schenkerian Analysis, New York, London: Norton.

Georgiades, Thrasybulos G. (1977), »Aus der Musiksprache des Mozart-Theaters« (1950), in: Kleine Schriften, hg. von Theodor Göllner (= Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte 16), Tutzing: Hans Schneider, 9–32.

Gülke, Peter (1998), Triumph der neuen Tonkunst: Mozarts späte Sinfonien und ihr Umfeld, Stuttgart: Metzler.

Holtmeier, Ludwig (2000), »Zur Komplexität Mozarts. Analytischer Versuch über eine Sequenz«, in: Musik & Ästhetik 4, Okt. 2000, 5–23.

Kaiser, Ulrich (1998), Gehörbildung. Satzlehre. Improvisation. Höranalyse, Bd. II, Aufbaukurs (= Bärenreiter Studienbücher 11), Kassel u.a.: Bärenreiter.

Kirkendale, Warren: L’Aria di Fiorenza, id est Il Ballo del Gran Duca, Florenz: Olschki 1972.

Plath, Wolfgang (1973), »Typus und Modell in Mozarts Kompositionsweise«, in: Mozart-Jahrbuch 1973/74, 145–158.

Poos, Heinrich (1971), »Zur Tristanharmonik«, in: Festschrift Ernst Pepping, hg. von Heinrich Poos, Berlin: Merseburger, 269–297.

Riepel, Joseph (1996), Sämtliche Schriften zur Musiktheorie [1752–1786] (= Wiener musikwissenschaftliche Beiträge 20), hg. von Thomas Emmerig, Wien u.a.: Böhlau.

Rosen, Charles (1971), The Classical Style. Haydn, Mozart, Beethoven, London: Faber and Faber.

Schwab-Felisch, Oliver (1998), »Die Logik der Konzidenz. Modell und Modellverarbeitung in Ludwig van Beethovens Streichquartett Es-Dur op. 127«, in: Musikwissenschaft zwischen Kunst, Ästhetik und Experiment. Festschrift Helga de la Motte-Haber zum 60. Geburtstag, hg. von Reinhard Kopiez u.a., Würzburg: Königshausen & Neumann, 545–554.

Thorau, Christian (1993), »›Kühn, nie gehört und doch sachrichtig‹: Zur sogenannten Teufelsmühle in Carl Philipp Emanuel Bachs Fantasien«, in: Carl Philipp Emanuel Bach, Beiträge zu Leben und Werk, hg. von Heinrich Poos, Mainz: Schott, 171–195.

Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.