Robert Rabenalt, Musikdramaturgie im Film. Wie Filmmusik Erzählformen und Filmwirkung beeinflusst, München: edition text + kritik 2020

Matthieu Stepec

Die Analyse von Filmmusik befindet sich von Natur aus am Übergang zwischen Musiktheorie, Erzähltheorie und Dramaturgie. Die Stücke, mit denen sie sich befasst, können nicht als rein musikalische Objekte betrachtet werden, ohne wesentliche Facetten ihrer Wirkung zu verdecken. Robert Rabenalt versucht in seiner Dissertation narratologische Werkzeuge zu definieren, die bei filmmusikalischen Analysen helfen können, und zeigt schließlich, wie eine analytisch und methodisch informierte Auseinandersetzung mit Filmmusik aussehen könnte. Die Ziele, die er formuliert, sind sehr vielfältig, konzentrieren sich aber auf die Beziehung zwischen Dramaturgie und Filmmusiktheorie; verschiedene Forschungsdiskurse sollen sich dabei treffen und gegenseitig ergänzen.

Als Erstes gibt er Definitionen narratologischer Konzepte – vor allem Fabel und Sujet spielen dabei eine bedeutende Rolle –, bevor er den Unterschied zwischen Narratologie und Dramaturgie erläutert (Kap. 1). Klassische Konzepte wie ›Brecht’sche Distanz‹, ›absolute Musik‹ und deren Eigenschaften werden ebenfalls sorgfältig erörtert als Vorbereitung für eine fachspezifische Diskussion. Auch die Frage des sinnlichen Bezugs zwischen Klang und Bild und dessen Analyse in der Fachliteratur werden von Rabenalt besprochen, bevor eine konkretere Auseinandersetzung mit Filmbeispielen stattfindet. Dabei funktionieren die ersten Kapitel wie ein Inventar. Schließlich setzt sich Rabenalt mit Fachbegriffen und Modellen der Filmmusikforschung kritisch auseinander und bemüht sich um Differenzierungen. Die Beziehung zwischen Musik und Dramaturgie im weitesten Sinne wird anhand mehrerer Beispiele erklärt, und die systematische Terminologie, die daraus entsteht, wird von ihm anschaulich präsentiert und graphisch zusammengefasst.

Narration und Musik sind, zumindest im Nebel des kollektiven Imaginären etwa im Sinne des Homo Fabulator,[1] scheinbar ewig miteinander verbunden. Eine verführerische Erklärung dieser Nähe liegt wahrscheinlich in der syntagmatischen Natur der Musik, die sie schon immer mit Sprache verbunden hat; zur Rede (und schließlich zur Erzählung) fehlt dann nur noch ein – gewagter, ambivalenter – Schritt.[2] Doch wenn absolute Musik sich nicht als Erzählung entziffern lässt, könnte sie womöglich eine paratextuelle Rolle erfüllen: Ihre Stellung zum sprachlichen Text (oder, im Falle von Rabenalts Dissertation, zum Film) würde dann ins Zentrum der Untersuchung rücken.

Quels rapports ces signes disposés en contrepoint (c’est-à-dire à la fois épais et étendus, simultanés et successifs), quels rapports ces signes ont-ils entre eux? Ils n’ont pas mêmes signifiants (par définition); mais ont-ils toujours même signifié? Concourent-ils à un sens unique?[3]

Die Frage von Roland Barthes, mit ihrer Verwendung der musikalischen Metapher ›Kontrapunkt‹,[4] bezog sich auf die griechische Tragödie. Sie kann aber sehr einfach erweitert und auf moderneres Repertoire übertragen werden: Damit wird der Stellenwert des Zeichens ›Musik‹ innerhalb des Konglomerats ›Film‹ hinterfragt. Diese Frage erzeugt wiederum andere, neue Fragen, unter anderem musikwissenschaftlicher Natur. Dieser ›Zeichenkontrapunkt‹, den Barthes beschreibt, erschwert und erleichtert zugleich die Lesbarkeit und dadurch die Interpretation. Rabenalt benutzt ihn als Hebel, um von der Erzähltheorie zur Dramaturgie zu gelangen: Die Probleme der Beziehung zwischen Musik und literarischen Texten werden durch die Bereicherung der Dramaturgie entschärft. Man kann, so Rabenalt, diese Bereicherung durch Einschließung der »Bühnenaktion und d[er] Umsetzung durch Darsteller« verstehen (430).

Die Narration des Films wird als ein Konstrukt aus Fabel und Sujet betrachtet, zu dem die Musik einen Bezug finden soll. Dadurch ergibt sich die Gelegenheit, sowohl eine abstrakte als auch eine direkte, sinnliche Rezeption filmmusikalischer Problematiken auszumachen. Die Dichotomie zwischen Fabel und Sujet kann als Gegensatz zwischen einer abstrakten Struktur und ihrer konkreten, punktuellen Realisierung verstanden werden. Während das Sujet die normalen Erwartungen eines sprachlichen Diskurses verfremden kann, so hält sich die Fabel meistens an logisch nachvollziehbare Mechanismen, aus denen einzelne Geschichten abgeleitet werden können.

Die Ambivalenz zwischen Narration und Dramaturgie erlaubt es Rabenalt, Begriffe aus beiden Kategorien ad libitum zu verwenden. Dadurch wird ihm eine fokale Flexibilität zwischen Fläche (Narration) und Dichte (Paratext: Bild, Montage usw.) möglich. Der erste große Gewinn aus diesem Verfahren ist die Beobachtung einer Kopplung zwischen Fabel und Musik und deren Wirkung: Ähnlich wie in Wagners Musikdramen können leitmotivische Erscheinungen zum Zeichen der Fabel selbst werden. Die Anwesenheit der Musik alleine kann für einen inhaltlichen Wert stehen, der durch sonstige Aspekte des Films möglicherweise nicht deutlich wäre. Dieses Konzept erinnert an Michel Chions valeur ajoutée,[5] wobei Rabenalt dieses durch den speziellen Bezug auf die Fabel (und nicht lediglich auf das Sujet) bereichert.

Diese Hypothese wird eindrucksvoll anhand des Films The Godfather von Francis Ford Coppola, dessen Musik zwar alle Scharnierstellen eines narrativen Ursatzes hervorhebt, aber kaum Bezug zum Sujet herstellt, dargestellt (272). Die hier von Nino Rota angewandte filmmusikalische Philosophie ist einschließlich ihrer Vermittlung durch virtuos beherrschtes Kompositionshandwerk wahrscheinlich zum großen Teil verantwortlich für den epischen Effekt, den Eindruck einer grandiosen Freskomalerei, den dieser Film ausstrahlt. Diese Erkenntnis lässt eine nähere Analyse des musikalischen Inhalts erwarten: Die Klangfarbe, Harmonik oder sonstige kompositorische Beziehungen zwischen unterschiedlichen Leitmotiven wären dann die nächstliegenden Gegenstände der Untersuchung. Doch genau hier wird eine Tendenz erkennbar, die sich durch die Dissertation hindurch leider immer wieder bestätigt: Rabenalt vermeidet eine eingehende musiktheoretische Auseinandersetzung mit der Materie weitestgehend. Narrative Strukturen und ihre musikalischen Zusammenhänge werden präsentiert, aber Einzelheiten der Realisierung werden höchstens oberflächlich betrachtet.

Eine Ausnahme bildet das Kapitel zu »Leitmotiven« (Kap. 4.6.8: »Filmmusikalisches Leitmotiv«): In diesem wird das Stück »Jill will die Farm verlassen« aus dem Film Once upon a time in the West von Sergio Leone analysiert. Zusammengefasst geht es um die Kollision und Aggregation mehrerer Motive. Dadurch kulminiert der musikalisch-narrative Inhalt an einer entscheidenden Stelle der Fabel. Die Szene wird durch die erhöhte kontrapunktische Dichte gleichzeitig als bedeutsam markiert und wie auf einer motivischen Landkarte positioniert. Obwohl die Erwähnung und Diskussion anderer wichtiger Zeichen wie zum Beispiel des im Film viermal prominent platzierten übermäßigen Quintsextakkords in »Jill’s Theme«[6] die Analyse hätten vervollständigen können, leuchtet hier Rabenalts Erklärung ein.

Der weitgehend fehlende Fokus auf detaillierte Analysen wird den sensiblen, feinfühligen Ideen des Buches nicht gerecht und vermittelt den Leser*innen einen allgemeinen Eindruck von Unausgewogenheit. Dabei fehlt es der Dissertation nicht an Recherche, wie beispielsweise die ausführlichen Kapitel zur Narratologie belegen. Aber genau da, wo die Substanz des Textes ihre maximale Dichte erreichen und das musiktheoretische Fachwissen einsetzen sollte, werden die Untersuchungen meist abgebrochen. Es entsteht dadurch gelegentlich ein Gefühl von Digression vor dem Horizont eines zu umfangreichen Themas, wozu auch die labyrinthische Auseinandersetzung mit abstrakten Konzepten beiträgt.

Das vielleicht wichtigste Ergebnis der Dissertation liegt in der systematischen Betrachtung der Musik in Wechselwirkung mit dramaturgischen und narrativen Werkzeugen. Die von Rabenalt unternommene Differenzierung zwischen den »Erzählinstanzen, Darstellungsmitteln und Darstellungsgegenständen und d[en] dazugehörige[n] Klangphänomene[n]« (426) wird übersichtlich graphisch dargestellt und fasst alte und neue Modelle der Filmmusikanalyse zusammen.

Gelegentlich rezipiert der Verfasser seine Quellen zu kursorisch: Chion wird zum Beispiel vorgeworfen, das Konzept der valeur ajoutée nur vage zu definieren:

Doch es gehört zu Chions Vorgehensweise, zwar so weit wie möglich zu differenzieren, aber dabei gleichzeitig vage zu bleiben, sodass auch im Falle der valeur ajoutée von ihm kein Beispiel gegeben wird. (329)

Diese Aussage trifft so nicht zu. Chion gibt in seinem (in der Dissertation zitierten) Buch mehrere Beispiele für die valeur ajoutée: Diese finden sich nicht direkt im Anschluss an die Definition, sondern wenige Seiten weiter.[7]

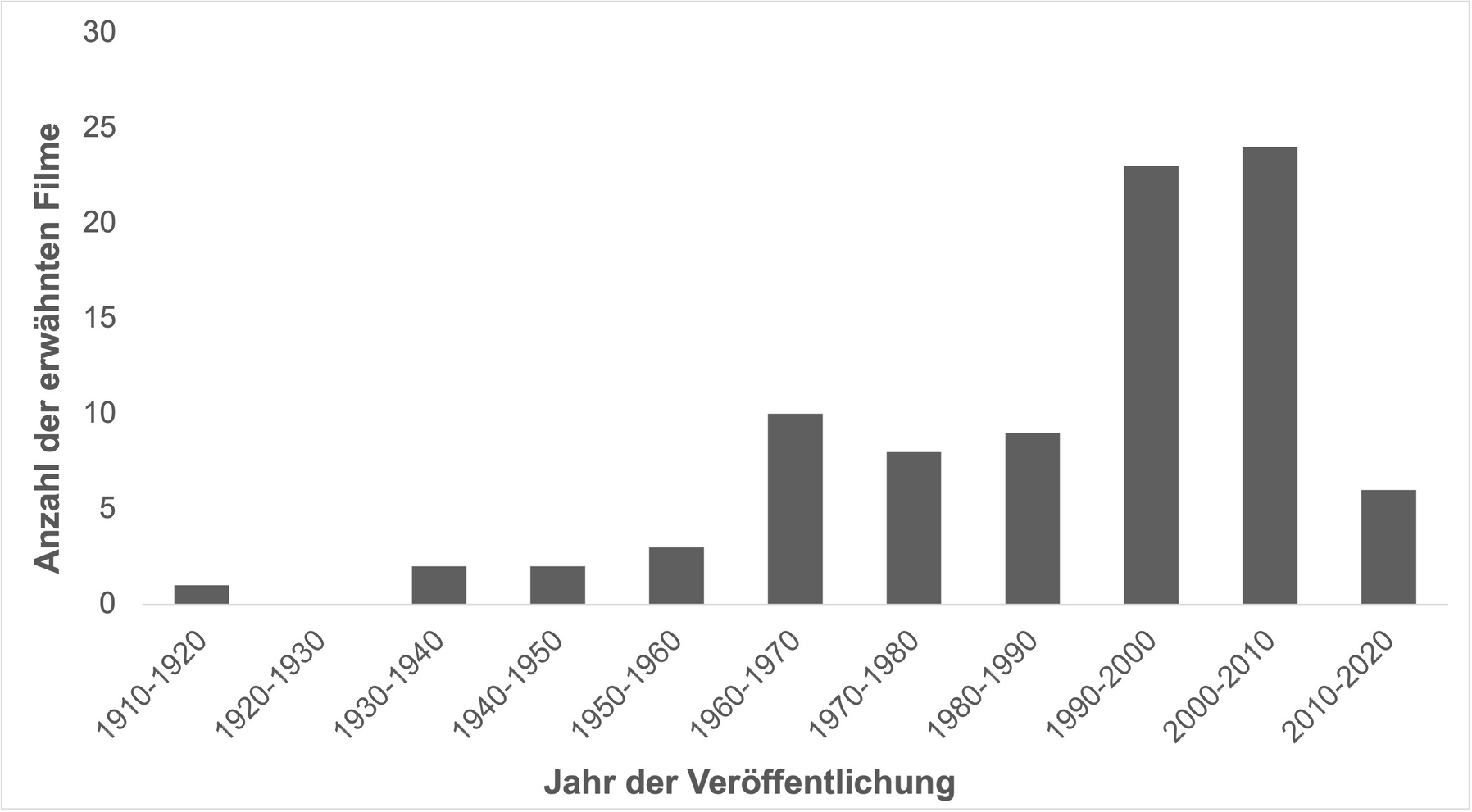

Die Auswahl der besprochenen Filme wirft die Frage nach deren Kriterien auf. Der oder die Leser*in ist beim Lesen mit einer Liste von Beispielen konfrontiert, die nach unausgesprochenen, dennoch unterschwellig spürbaren Kriterien sortiert sind. Obwohl keine klare historische Einordnung gegeben wird, zeigt die Verteilung der erwähnten Filme ein deutliches Profil:

Abbildung 1: Entstehungsjahrzehnte der in der Dissertation erwähnten Filme

Die zwei Spitzen, die bei den 1990er und den 2000er Jahren zu erkennen sind, geben eine klare, wenn nicht gar markante Tendenz wieder, die im Text nicht begründet wird. Möglicherweise geht es nur um einen individuellen Geschmack; eine Transparenz der Auswahl wäre aber notwendig gewesen. Durch solche ahistorischen Faktoren besteht das Risiko, dass Überlegungen implizit verallgemeinert werden, obwohl die enge Auswahl der Beispiele, die ihnen zugrunde liegen, dies eigentlich nicht zuließe. Eine chronologische (oder zumindest historisch reflektiertere) Auseinandersetzung mit den Werken hätte zweifellos den Aufbau dieser Dissertation beeinflusst: Unterscheidungen in der dramaturgischen Disposition der Musik im Film könnten im Sinne von Innovation und Rezeption verstanden werden und nicht als eine – etwas willkürliche – Aneinanderreihung von Ideen. Diese Art von historischer Rezeption hätte auch vermieden, dass einflussreiche Figuren wie z. B. David Lynch oder Ingmar Bergman kaum erwähnt werden.

Manche Beispiele kommen sehr nah an diese Idee heran, ohne sie völlig zu übernehmen: In dem Beispiel des Films Kill Bill Vol. 2 wird eine Beziehung zu italienischen Western (Per un Pugno di Dollari und Il Mercenario – Werke, die selber von Akira Kurosawas 用心棒 [Yōjimbō] inspiriert sind) über Ennio Morricones Musik hergestellt (274). Die historische Mehrschichtigkeit von Quentin Tarantinos Film bietet sowohl eine Analysemethode als auch eine Orientierung an. Dabei geht es nicht nur darum, ›was‹ oder ›wie‹ etwas eingesetzt wird, sondern auch ›wann‹. Rabenalt erwähnt die Verbindung zwischen Tarantino, Leone/Corbucci und Kurosawa, aber eine historisch-reflektierte Analyse der Filmmusik hätte die Untersuchung vervollständigen können. Ein 2004 erschienener Film kann sich bestimmte erzählerische Raffinessen erfolgreich leisten, weil er und sein Publikum sich an einer spezifischen geschichtlichen Stelle befinden. Das ganze Œuvre von Tarantino basiert auf einer lebendigen Popkultur und wird durch Zitate, Referenzen und Hommagen organisiert. Diese Filme gehen von automatischen Assoziationen des Publikums aus, von einem starken kollektiven Unbewussten. Es ist von daher kein Zufall, dass dieser Regisseur fast komplett auf neu komponierte Musik verzichtet.[8] In diesem Sinne illustriert Tarantino sehr gut die von Rabenalt nicht immer genutzte Chance, den Einfluss von erzähltheoretischen Entwicklungen und ihren musikdramaturgischen Konsequenzen als ein hermeneutisches Narrativ darzustellen.

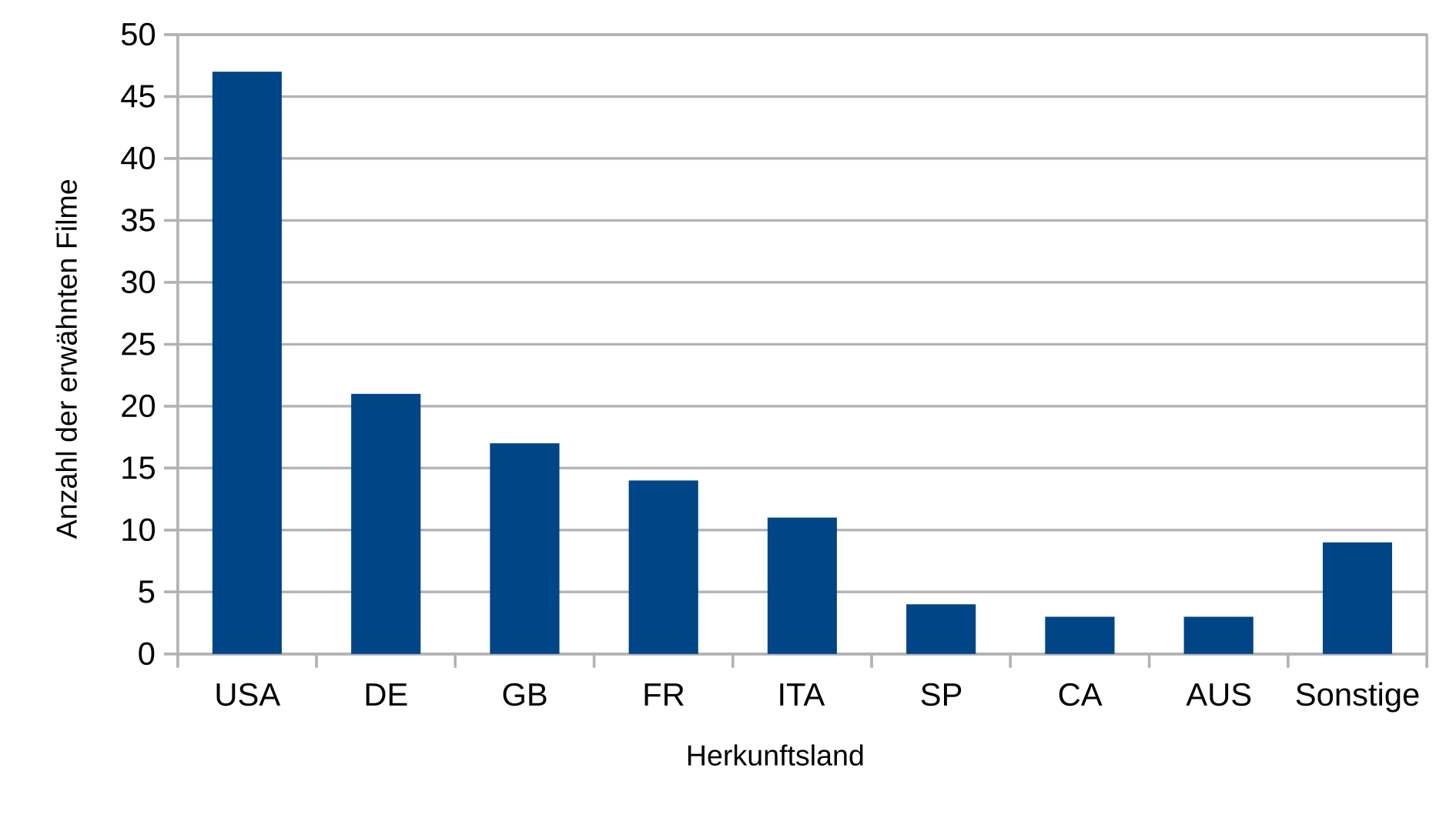

Ein anderes Kriterium der Auswahl, das nicht explizit definiert wird, aber deutlich zu erkennen ist, ist geografischer Natur. Praktisch alle in dieser Dissertation erwähnten Filme sind ›westlicher‹ Herkunft, das heißt aus Nordamerika oder Europa.

Abbildung 2: Entstehungsländer der in der Dissertation erwähnten Filme; bei internationalen Kooperationen wurden bei der Herstellung des Diagramms alle involvierten Länder beachtet

Es gibt wenige Ausnahmen, aber diese sind zum Teil sowohl brillant als auch signifikant: Die Analyse von In the Mood for Love (Wong Kar-Wai), bei der Rabenalt die Realisation eines offenen Fabel-Konzepts erkennt (299 f.), ist sicherlich einer der Höhepunkte des Buches. Trotzdem zeigt diese Statistik eine deutliche Tendenz bei der Auswahl der Beispiele. An sich ist diese Selektion nicht unbedingt problematisch; bedenklich ist aber die Abwesenheit jeglicher Diskussion dieses Auswahlkriteriums. Was die Zusammensetzung seines Korpus betrifft, bleibt Rabenalt in der Einleitung seiner Arbeit grundsätzlich eher vage.

Es ist selbstverständlich nicht zu erwarten, dass eine Dissertation – egal wie ambitioniert – ein ausgewogenes Bild der Gesamtheit eines Themas wiedergibt – sowohl historisch als auch geografisch. Jede Forschung muss sich mit ihren eigenen Grenzen beschäftigen; zumindest müssen diese erkannt werden. Vielleicht hätte eine genauere Profilierung des Titels, des Untertitels oder – vielleicht noch besser – des Korpus zu einem präziseren, weniger labyrinthischen Ergebnis geführt.

Insgesamt liefert Robert Rabenalts Dissertation hilfreiche Werkzeuge der Filmmusikanalyse und fasst eine große Menge von Modellen und Reflexionen der Filmmusikforschung zusammen. Sie rezipiert vielfältige und zahlreiche Quellen, sowohl aus der Musikwissenschaft als auch aus anderen geisteswissenschaftlichen Bereichen, und bietet dadurch ein eindrucksvolles Panorama, wobei der Text durch diese sehr diversen Inhalte gelegentlich unübersichtlich zu werden droht. Die integrierten Analysen sind mit den konzeptuellen Ideen ebenso kohärent wie auch inhaltlich schlüssig, es fehlt jedoch manchmal, wie dargelegt, an musiktheoretischer Substanz.

Anmerkungen

Vgl. Nattiez 2011. | |

Dieser Schritt wurde in der Musikgeschichte mehr als einmal gewagt, und Rabenalt listet in seiner Dissertation einige Erscheinungen auf. Ein weiteres Beispiel könnte man z. B. in der Entwicklung von Kofi Agawus Stellungnahmen zur Beziehung zwischen Erzählung und Musik sehen, etwa zwischen Playing with Signs (1991) und Music as Discourse (2009). | |

Barthes 2002, 508. | |

Barthes hat sich sowohl mit Musik als auch mit Theater auseinandergesetzt. Siehe Corbier 2015. | |

Chion 1990, Kap. 1, § 2. | |

https://www.youtube.com/watch?v=YVm-x0RJjTA (15.6.2021) | |

Chion 1990, Kap. 1, § 5.3., § 6.3., § 7. | |

Siehe z. B. den Artikel von Rose (2004) über Kill Bill. Tarantinos Schaffen ist von Hommagen und Zitaten überfüllt, und versteckt diese Tatsache nicht. |

Literatur

Agawu, Kofi (1991), Playing with Signs. A Semiotic Interpretation of Classic Music, Princeton: Princeton University Press.

Agawu, Kofi (2009), Music as Discourse. Semiotic Adventures in Romantic Music, Oxford: Oxford University Press.

Barthes, Roland (2002), »Littérature et signification« [1964], in: ders., Oeuvres Complètes, Bd. 2, Paris: Seuil, 508–525.

Corbier, Christophe (2015), »Nietzsche, Brecht, Claudel: Roland Barthes face à la tragédie musicale grecque«, Revue de littérature comparée 89/1, 5–28. https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2015-1-page-5.htm (15.6.2021)

Chion, Michel (1990), L’audio-vision. Son et image au cinéma, Paris: Colin.

Nattiez, Jean-Jacques (2011), »La Narrativisation de la Musique. La musique: récit ou proto-récit?«, Cahiers de Narratologie H. 21. https://doi.org/10.4000/narratologie.6467 (15.6.2021)

Rose, Steve (2004), »Where Tarantino gets his ideas«, The Guardian, 6.4.2004. https://www.theguardian.com/film/2004/apr/06/features.dvdreviews (15.6.2021)

Barenboim-Said Akademie [Barenboim-Said Academy]

Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.