Handschins ›Toncharakter‹

Plädoyer für einen neuen Anlauf, ausgehend von neueren musiktheoretischen und kognitionspsychologischen Untersuchungen zu den tonalen ›Qualia‹[1]

Thomas Noll

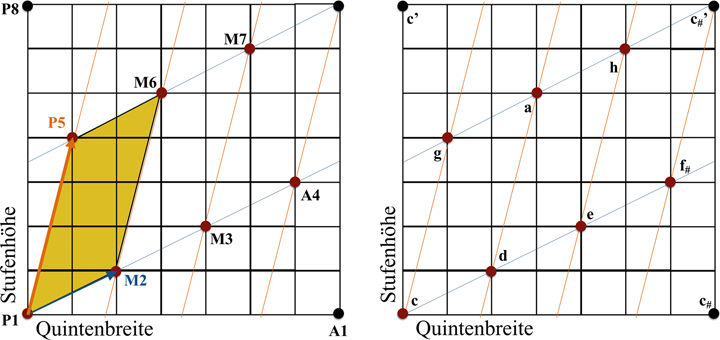

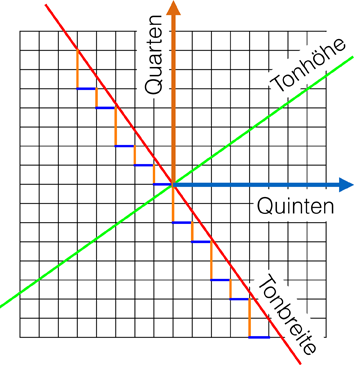

Mit dem Begriff des ›Toncharakters‹ verbindet Jacques Handschin (1948) die musikalische Qualität des Tons, die mit dessen Position im quint-generierten Tonsystem korrespondiert. In den heutigen Ansätzen der kognitiven Psychologie (David Huron 2006) und der Musiktheorie (Steven Rings 2011), die sich der Aufgabe widmen, den subjektiven Erlebnisgehalt der Wahrnehmung musikalischer Töne – die ›Skalenstufen-Qualia‹ oder ›tonalen Qualia‹ – empirisch bzw. phänomenologisch zu erfassen – spielen Handschins Ideen bislang keine Rolle. Die erste Zielsetzung des vorliegenden Beitrags ist es daher, die in allen drei Ansätzen entwickelten Auffassungen nachzuzeichnen und zueinander ins Verhältnis zu setzen (Abschnitte 1 und 2). Die von Rings bereits etablierte Verkoppelung des Forschungsthemas mit der transformational theory wird sodann vertieft, um Handschins inhaltliche Vorschläge zu aktualisieren und weiter auszudifferenzieren (Abschnitt 3). Dabei wird im Intervallraum orthogonal zur Tonhöhenrichtung ein als ›Tonbreite‹ bezeichneter Unterraum gewählt, auf den sich verschiedene Konstruktionen zum Toncharakter beziehen lassen. Zu den Ergebnissen der Untersuchung zählt die Beobachtung, dass die Charaktere eines Tons, die er in den verschiedenen Manifestationen eines Modus innehaben kann, selbst eine Struktur in der Gestalt eines Modus bilden.

Jacques Handschin (1948) explains the musical quality of a tone with the concept of ›tone character‹. It corresponds to the position of this tone within the fifth-generated tone system. Handschin’s ideas are not reflected within the contemporary approaches of cognitive psychology (David Huron 2006) and music theory (Steven Rings 2011), which are dedicated to the task to empirically or phenomenologically understand the subjective content of the mental experience of musical tones – their ›scale degree qualia‹ or ›tonal qualia‹. The first goal of the present article is therefore to recapitulate the perspectives inherent to these three approaches and to position their relationships with respect to each other (sections 1 and 2). In order to actualize and refine Handschin’s proposals regarding the tone character, the connection to transformational theory, which Rings already established for his own approach, is developed further, choosing a subspace within the interval space. This subspace is oriented orthogonally to the direction of pitch height and is called ›pitch width‹. Several constructions around the tone character are related to this subspace. It turns out, among other things, that the various characters a tone occupies in the different manifestations of a mode in turn are forming the structure of a meta-level mode.

Gleich zwei Jubiläen haben unlängst Musikwissenschaftler*innen in St. Petersburg mit dem Ziel zusammengeführt, das Wirken des Musikgelehrten Jacques Handschin anhand neu erschlossener Quellen und vor dem Hintergrund heutiger Forschungsinteressen zu würdigen: sein 60. Todestag am 25. November 2015 und sein 130. Geburtstag am 5. April 2016. Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Beitrag soll noch an ein drittes Jubiläum erinnert werden: Vor 80 Jahren, im April 1936, hielt Handschin auf dem 3. Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress in Barcelona einen Vortrag mit dem Titel La notion de ›qualité‹ dans la psychologie du son. Franz Michael Maier sieht in diesem Text eine Keimzelle für das zwölf Jahre später erschienene Buch Der Toncharakter. Eine Einführung in die Tonpsychologie.[2] In Ergänzung zu Maiers Untersuchungen zu den Bedingungen der Entstehung von Handschins Buch werden im vorliegenden Beitrag Möglichkeiten für dessen Interpretation und Fruchtbarmachung im Rahmen aktueller Forschung erschlossen. Konkret geht es um ein Wiederaufgreifen von Handschins Konzept des ›Toncharakters‹ im Kontext der aktuellen Diskussion zu den ›Skalenstufen-Qualia‹. Zu nennen wären die Kognitionsforscher David Huron (2006) und Clair Arthur (2016) sowie die Musiktheoretiker Steven Rings (2011), Eytan Agmon (2013) und Benjamin Hansberry (2013). Hinsichtlich der Interpretation von Handschins Ideen im Rahmen der transformational theory knüpft der Beitrag an David Clampitt und Thomas Noll (2011) sowie Noll (2016) an.

Der vorliegende Aufsatz beschäftigt sich also mit der Frage nach dem Erlebnisgehalt der Wahrnehmung musikalischer Töne und widmet sich dabei der Integration von mehreren Ansätzen zur Erforschung dieses weitgehend noch unerschlossenen Gegenstandsbereichs, für den sich in jüngerer Zeit sowohl Musikpsycholog*innen als auch Musiktheoretiker*innen interessieren. Ein besonderes Anliegen ist dabei die Aufarbeitung und Weiterverfolgung des bereits von Handschin (1948) unternommenen Anlaufs, ein solches Forschungsgebiet abzustecken und in der musiktheoretischen Tradition zu verankern. Dabei unterscheiden sich die musikwissenschaftlichen Erkenntniserwartungen, die der Musikhistoriker Handschin damals mit dem Terminus des ›Toncharakters‹ verband, sowohl in ihrer Ambitioniertheit als auch in inhaltlicher Hinsicht von denen, die heute der Musikkognitionsforscher David Huron (2006) oder der Musiktheoretiker Steven Rings (2011) mit den Termini der ›Skalenstufen-Qualia‹ bzw. der ›tonalen Qualia‹ verbinden. Auch diese beiden neueren Ansätze könnten unterschiedlicher kaum sein. Hurons empirisch ausgerichtete Untersuchungen deuten die unterschiedlichen Erlebnisqualitäten von Skalenstufen als Konsequenzen statistischen Lernens. Rings’ phänomenologisch motivierter Ansatz zielt auf die Etablierung einer passenden Theoriesprache zur deskriptiven Vermittlung musikalischer Erfahrung in der Analyse tonaler Musik ab.

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, von der musiktheoretischen Seite aus systematisch auf eine transdisziplinäre Erforschung dieses Gegenstandsbereichs hinzuarbeiten und die in den Abschnitten 1.1 (Handschin), 2.2 (Huron) und 2.3 (Rings) porträtierten Ansätze zueinander und in Bezug auf den Gegenstand zu positionieren. In diese Systematisierung einbezogen werden auch Einwände, die von Carl Dahlhaus (1968) gegen Handschins Ansatz vorgebracht worden sind (Abschnitt 1.2).

Zwei Beobachtungen deuten auf ein entsprechendes Synergiepotential hinter den genannten Ansätzen. (1) Handschin und Huron erheben beide den Anspruch, einen geeigneten Erklärungsansatz für das Zustandekommen von Skalenstufen-Qualia bzw. Toncharakteren zu präsentieren. Die dabei jeweils zum Einsatz gebrachten musiktheoretischen Beschreibungsebenen erweisen sich als einander ergänzende Seiten einer Dichotomie: Während Hurons kognitiver Erklärungsansatz einer ›syntagmatischen‹ Perspektive folgt, welche sich auf die typischen Abfolgen von Tonereignissen in Melodien stützt, nimmt Handschin eine ›paradigmatische‹ Perspektive ein, welche sich auf Tonbeziehungen stützt, die in der Musiktheorie als konstitutive Eigenschaften des Tonsystems erachtet werden. Auch Rings verfolgt einen paradigmatischen Zugang zu den tonalen Qualia, ohne daran einen Erklärungsanspruch zu binden. (2) Handschin und Rings heften die Toncharaktere bzw. tonalen Qualia an bestimmte Parameter des Tonsystems. Dabei wählen sie zwei einander ergänzende Dimensionen von Tonbedeutungen, nämlich Handschin die durch die Tonsilbenfolge fa-do-so-re-la-mi-ti ausdrückbare abstrakte Quintenkette und Rings die durch die Ziffernfolge 1-2-3-4-5-6-7 ausdrückbaren generischen diatonischen Skalenstufen.

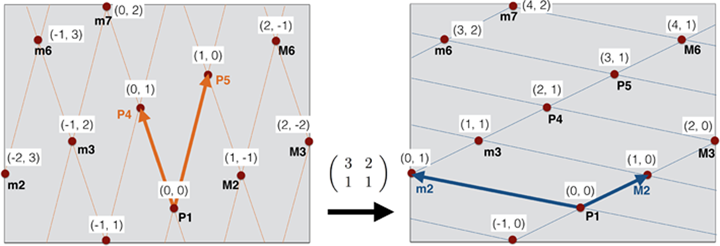

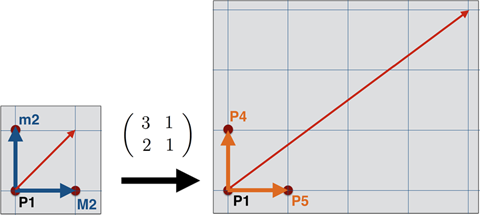

Die Agenda für den dritten Teil der vorliegenden Arbeit besteht in einer sukzessiven Ausdifferenzierung der zweiten dieser beiden Beobachtungen. Geeignete Methoden dazu hält die bereits von Rings an die Untersuchungen herangetragene transformational theory bereit. Im Stile eines Gradus ad Parnassum werden die von Eric Regener (1973) betrachteten Transformationen des Systems der Notenintervalle auf verfeinerte Beschreibungsebenen des Tonsystems angehoben, und zwar einerseits auf die Quint- und Quartgattungen der pseudoklassischen Modi, sowie andererseits auf die Gattungen der Dreiklangsintervalle (große Terz, kleine Terz, Quarte) der Dur- und Molltonarten der harmonischen Tonalität. Mit diesen Beschreibungsebenen werden zwei Aspekte des Toncharakters erschlossen, die Handschin nur unvollständig behandelt hat – und welche Dahlhaus entsprechend kritisch kommentierte.

1. Das vernachlässigte Erbe eines Querdenkers

Über den äußerlichen Anlass der Jubiläen hinaus soll zunächst eine Grundmotivation für die in diesem Artikel ergriffene Initiative gegeben werden, und zwar anhand einer Synopsis der für Handschins Toncharakter zentralen Ideen und einer Erinnerung an deren bisherige Rezeption.

1.1 Musikalische Töne leben naturgemäß in Gesellschaft. Eine Rückbesinnung auf Handschins zentrales Anliegen

Handschins Buch ist ein ausgedehntes Plädoyer zugunsten einer Integration musiktheoretischen Wissens in die Theoriebildung der Psychologie. Handschin wagte dabei den Vorstoß in den wohl zentralsten und zugleich unzugänglichsten Bereich, auf den sich das Forschungsinteresse an Musik überhaupt richten kann – auf die Frage nämlich nach der musikalischen ›Qualität‹ des Tons. Für jemanden, der mit harmonisch-tonaler Musik vertraut ist, hat das musikalische Hören eines Tons a als Leitton in B-Dur einen anderen Erlebnisgehalt als das Hören eines Tons a als Grundton in A-Dur. Dieses Phänomen bezeichnet der Begriff der ›Tonqualität‹. Was ist die Quelle für dieses Phänomen?

Handschin näherte sich der Frage nach der musikalischen Qualität des Tons vor allem als Historiker, um seine Antworten als Substrat einer jahrhundertealten Tradition des Nachdenkens über Musik zu präsentieren. Parallel dazu setzte er sich in historischer Rückschau auch mit den Beiträgen auseinander, die Psychologen seit dem 19. Jahrhundert zu diesem Thema geleistet hatten. Mit der herausfordernden Wahl seines Untertitels Eine Einführung in die Tonpsychologie verband er wohl die Hoffnung, dass der von ihm betrachtete Gegenstand als fehlendes Gegenstück zu einer großen Lücke in Carl Stumpfs unvollendeter Tonpsychologie erkannt werden würde.[3] Handschin war sich nämlich darüber im Klaren, dass es zur Beantwortung der Frage nach der musikalischen Qualität der Töne einer Brücke zwischen Musiktheorie und Tonpsychologie bedurfte, und eine solche hatten die großen Vordenker in diesen Disziplinen – Hugo Riemann und Carl Stumpf – ungeachtet erster verdienstvoller Schritte in dieser Richtung noch nicht zu schlagen vermocht. Den zeitgenössischen Psychologen bescheinigte Handschin hinsichtlich des von ihm anvisierten Untersuchungsgegenstands »weitgehende[.] Ratlosigkeit«, und den Musiktheoretikern warf er »vollständige[s] Beiseitestehen[.]«[4] vor. Während der Untertitel des Buchs die einfache lehrbuchartige Synopsis eines gut erschlossenen Wissensgebiets zu versprechen scheint, findet der Leser indes eine schwer überschaubare und verzweigte Auseinandersetzung mit dem Gegenstand und den sich um seine Bestimmung rankenden Argumenten mit vielen Exkursen in die Ideengeschichte vor.

Im Kern dreht sich Handschins Abhandlung zum Toncharakter um die Idee eines zweifachen Gegebenseins musikalischer Tonbeziehungen auf Grundlage der Zugehörigkeit der Töne zu einem Tonsystem. Konkret manifestiert sich das Gegebensein der Tonbeziehungen nach Handschins Auffassung in zwei einander durchkreuzenden Ordnungen: einer ›äußeren‹ nach Tonhöhen und einer ›inneren‹ nach Quintabständen. Musikalisch manifestiert sich jene innere Ordnung als eine Skala von Tonqualitäten, die Handschin ›Toncharaktere‹ nennt.

Was ich nun behaupten möchte – glaube feststellen zu müssen –, ist, dass der »musikalische Charakter« des Tons eben durch die Stellung bestimmt ist, die er in der oben aufgezeichneten Reihe [f-c-g-d-a-e-h], dieser »Gesellschaft von Tönen«, einnimmt.[5]

Das, was wir in den Toncharakteren vor uns haben, ist die eigentlich musikalische Qualität des Tons; und es ist »etwas Wunderbares«, dass diese Qualität offenbar nur durch die Zugehörigkeit des Tons zum System zustande kommt. Oder sagen wir besser: Sie besteht darin.[6]

Was hier auf den ersten Blick wie eine Glorifizierung der eigenen Ausgangsthese wirken mag, ist wohl eher ein Hinweis auf Handschins aufrichtige Verwunderung über Erkenntnisse, die er schon bei Guido von Arezzo vorfand und dann weiterentwickelte, und deren Relevanz er hervorheben wollte. Als ›proprietas sonorum‹ bezeichnete Guido die Eigentümlichkeit eines Tones, die ihm aufgrund seines Verhältnisses zu den anderen Tönen innerhalb eines Hexachords zukommt.[7] Er entdeckte dabei eine Affinität zwischen diatonischen Schrittintervall-Mustern im Quint- bzw. im Quartabstand. Da diese Affinität wiederum in engem mathematischen Zusammenhang mit der Quint-Generiertheit der diatonischen Skala steht, sah Handschin im Quintabstand die Ursache für einen elementaren Unterschied im Toncharakter und plädierte dafür, die Quintenkette f-c-g-d-a-e-h als eine Skala von Toncharakteren zu betrachten.

Es lohnt sich, auf die von Guido entdeckte Affinität kurz im Detail einzugehen: Das mittelalterliche Verständnis vom Toncharakter bezieht sich auf die jeweilige Stellung eines Tons im diatonischen Schrittmuster. Die Befürworter der relativen Solmisation in der Musikdidaktik sind moderne Vertreter dieser Denktradition. Guido erkannte, dass man das (später nach ihm benannte) Hexachord (Ganzton-Ganzton-Halbton-Ganzton-Ganzton) innerhalb des vollständigen diatonischen Schritt-Intervallmusters aus fünf Ganztönen und zwei Halbtönen gleich zweimal antrifft: zum einen in der Tonfolge c-d-e-f-g-a (später als ›hexachordum naturale‹ bezeichnet) und zum anderen in der Tonfolge g-a-h-c-d-e (›hexachordum durum‹). Im Zentrum beider Hexachorde steht ein Halbtonschritt (e-f bzw. h-c), der oben und unten von je zwei Ganztonschritten eingerahmt wird. Daraus ergibt sich die bereits erwähnte Affinität zwischen diatonischen Mustern im Quintabstand (bzw. auch im Quartabstand), die für die Entwicklung der europäischen Mehrstimmigkeit von größter Bedeutung ist. Man denke nur an die kontrapunktischen Imitationen der franko-flämischen Vokalpolyphonie: Jedes Soggetto, dessen Töne im Guidonischen Hexachord enthalten sind, kann im Quint- oder Quartabstand imitiert werden ohne den diatonischen Rahmen zu verlassen und ohne seine relative Tonhöhenstruktur zu verändern. Typische Einsatz-Schemata der einander imitierenden Stimmen benutzen genau jene Intervalle. Auch etwa das hexachordale Thema der C-Dur-Fuge aus dem ersten Teil des Wohltemperierten Klaviers J.S. Bachs erinnert an diese alte Tradition.

Eine markante hierzu passende Argumentation mit einem für Handschin nicht untypischen polemischen Unterton gegen die »Zwölftönler« findet sich im Kontext einer Auseinandersetzung mit der psychologischen Erklärung von Oktavperiodizität durch Geza Révész:[8]

Was ist es also, das nach der Oktave wiederkehrt? Es ist die gegliederte musikalische Gestalt, etwas, in dem sich Tonhöhe und Toncharakter untrennbar verflechten und das nicht rein tonräumlich betrachtet werden darf. Spricht man also, wie die Zwölftönler, von Wiederkehr nach 12 Halbtönen, so ist dies eigentlich eine Begriffsvermischung. Die Wiederkehr nach einem musikalisch, das heisst gestaltmässig gegliederten Abstand aber findet, wenn auch in abgestufter Weise, auch bei der Quinte und Quarte statt.

Hier sehen wir, wie sehr die Auffassung von Revesz der der modernen Zwölfton-Verehrer entgegenkommt. Schon Erpf hat bezüglich dieser beobachtet, dass sie, um die Strukturarmut ihres Systems zu kompensieren, gern zum Kanon und zu anderen Satzkünsten greifen. Aber Konstruiertheit ist nicht Strukturiertheit. Die psychologische Gegenprobe ist sehr leicht zu machen: ein Kanon bei den Niederländern und bei Palestrina kommt real zur Geltung, weil er nicht nur abstandsmässig verläuft, sondern durch den Toncharakter gestützt wird (und dies gilt sogar bei Veränderung des Toncharakters, das heisst zum Beispiel beim Kanon in der Sekunde), ein Kanon ohne die inneren Tonbeziehungen dagegen bleibt auf dem Papier und kann höchstens dem Feuilletonisten dazu dienen, die »Strenge« einer solchen Musik zu preisen.[9]

Es ist, als habe Dmitri Schostakowitsch in seiner C-Dur Fuge aus Op. 87, die zwei Jahre nach dem Erscheinen von Handschins Buch entstand, eine solche ›psychologische Probe‹ im Sinne gehabt. Er verzichtet das ganze Stück hindurch auf den Gebrauch von Versetzungszeichen und lässt das ebenfalls quasi hexachordal angelegte Thema c-g-c-g-a-g usw. auf allen sieben diatonischen Stufen in tonaler Imitation erklingen. Dadurch exemplifiziert dieses Stück eindrucksvoll nicht nur die Charakterverwandtschaft zwischen dem Thema und seiner Beantwortung in der Oberquinte, sondern auch all die Charakterabstufungen zwischen seinen anderen diatonischen Transpositionen.

Der Zusammenhang zwischen Guidos Affinitätsbegriff und der Quint-Generiertheit der Diatonik wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Guidos Hexachord als aufsteigende Quintenkette f-c-g-d-a-e dargestellt werden kann, deren Begrenzung das fallende Halbton-Intervall f-e bildet. Die Affinität zwischen beiden Hexachorden entspricht der einfachen Quintverschiebung dieser Quintenkette in die unmittelbar benachbarte, c-g-d-a-e-h.

In diesem Beitrag sollen aus der Vielzahl der Aspekte, die Handschin in seinem Buch zusammengetragen hatte, um das Thema einzukreisen und seine Position zu verdeutlichen, zwei herausgegriffen werden, bei denen besonders wichtige Fragen offengeblieben sind.

Einer davon betrifft die Natur des Verhältnisses zwischen Toncharakter und Tonhöhe. Handschins Überlegungen drehen sich um ein Wechselspiel dieser beiden Kategorien, die er einerseits als untrennbar miteinander verflochtene Tonbeziehungen erachtet, die er aber andererseits durch eine ontologische Grenzziehung zwischen dem ›innerlich‹ wahrgenommenen ›eigentlich musikalischen‹ Toncharakter und der ›äußerlich‹ wahrgenommenen Tonhöhe voneinander trennt.

Wenn ich diese Charaktere als die eigentlich musikalische Eigenschaft des Tons ansehe, möchte ich damit die Rolle der Tonhöhe und der Tonhöhenunterschiede nicht herabgesetzt haben. Die volle Mannigfaltigkeit der Musik als Melodie beruht auf dem Spiel dieser beiden Kategorien, die sich ständig durchkreuzen; und der im vollen Sinn Musikalische ist derjenige, der sowohl auf die inneren Tonbeziehungen eingestellt ist, und auch die Höhenabstufungen im Verhältnis zu jenen wahrnimmt.[10]

Wie sind diese beiden Momente seines Ansatzes miteinander verknüpft? Das Bild einer gegenseitigen Durchkreuzung von Toncharakter und Tonhöhe sowie die dieses Bild stützenden Argumente bei Handschin sprechen einerseits für eine genuin doppelte Artikuliertheit musikalischer Tonbeziehungen innerhalb eines wie auch immer gearteten musikalischen Mediums mit Systemeigenschaften. Andererseits überbrückt Handschin die von ihm gezogene ontologische Grenze zwischen dem musikalisch ›Inneren‹ (dem Toncharakter) und der ›äußeren‹ Tonhöhenwahrnehmung mit einem Verweis auf die logarithmische Beziehung zwischen Frequenzverhältnissen und Tonhöhendifferenzen. Die hiermit benannte Konstellation lässt sich verdeutlichen mithilfe zweier konkurrierender Definitionen des Intervalls der Quinte, die einander zwar ergänzen, aber nicht zwangsläufig bedingen: (1) die Definition als Konsonanz mit dem einfachen Frequenz-Verhältnis 3:2 und (2) die Definition als Systembestandteil, nämlich als ein Intervall, das – in Übereinstimmung mit seinem Namen diapente (Quinte) – mit vier Schrittintervallen gefüllt ist. Handschin ist Pythagoreer genug, um den Konsonanz-Status der Quinte als Erklärung für deren Status als Aufbauelement des Systems zu nehmen.[11] Dabei bleibt aber offen, welche Instanz dafür sorgt, die Geschlossenheit des Systems herzustellen, und welche Instanz die Umsortierung der Quintenordnung in eine Tonhöhenordnung oder umgekehrt vornehmen soll.[12]

Daraus ergeben sich zwei Desiderata, die man im Anschluss an Handschins Auffassung formulieren kann: (1) Neben der Wahl der Quinte als Aufbauelement des Systems bedarf es auch eines Abschlusselements, d.h. eines Begrenzungsintervalls für das Tonsystem. Und (2) bedarf es Einsichten in die Natur der erwähnten Durchkreuzung von zwei Tonordnungen, nämlich der Skalenordnung einerseits und der Quintenordnung andererseits. Damit rückt der systembezogene Begriff der Quinte stärker in den Fokus des Interesses.[13]

Zur natürlichen Gliederung eines Ausschnitts von Charakterabstufungen gehört für Handschin die Deutung von deren b-Seite und deren #-Seite als zwei einander polar entgegengesetzten Bereichen.[14] Die darauf gründende Tätigkeit der Systembildung wird zunächst nur rudimentär skizziert:

Wenn der Toncharakter zur Voraussetzung hat, dass der Ton innerhalb der Quintenreihe eine bestimmte Stellung einnimmt, so bedeutet dies, dass der äußere Tatbestand nur eine Art Rohmaterial für die Systembildung ist; wir sondern aus der unendlichen Reihe von Quinttönen zum Beispiel sieben aus, die wir, unserer Rechts-Links-Natur gemäss, so gliedern, dass an den Rändern die Extreme und dazwischen eine Mitte liegt. Dies ist eine aus innerer Wahrnehmung und Systembildung gemischte Tätigkeit, und doch keine willkürliche, denn in Wirklichkeit kann kein Mensch aus solchen Elementen ein System nach Belieben erstellen […].[15]

Diese Scheidung ›naturgegebener Tatsachen‹ in den Tonbeziehungen von den Resultaten »menschlicher Setzung« und darauf aufbauende Annahmen über das Zusammenspiel von innerer Wahrnehmung und Systembildung erweisen sich dann als wichtig bei der Behandlung komplexerer Beschreibungsebenen. Sowohl im Zusammenhang mit der Besprechung der modalen Tonbedeutungen in §23 als auch im Zusammenhang mit der Behandlung der Dur- und Molltonarten der harmonischen Tonalität in §26 weist Handschin darauf hin, dass in Ergänzung zum Toncharakter jeweils weitere Gebilde ins Spiel kommen, welche bei der Erzeugung der Tonqualitäten beteiligt sind. In beiden Fällen verwendet er dafür den Terminus des ›Beicharakters‹:

Wir gehen von unserer Tongesellschaft oder dem Tonsystem als einer »naturgegebenen« Tatsache aus. Auf dieser Grundlage können sich – müssen sich sogar – Gebilde erheben, die in höherem Masse den Charakter menschlicher Setzung aufweisen […].[16]

Es ist klar, dass durch die verschiedenen »Setzungen«, wie sie zum Beispiel die Kirchentöne repräsentieren, jeweils ein neuer Zusammenhang über den ersten gelegt ist, ein Zusammenhang, der in höherem Masse von unserem Willen oder unserer Neigung abhängt. Wir können sagen, dass der Ton mit d-Charakter im d-Modus »Grundton« und im c-Modus 2. Stufe ist, oder wir können sagen, dass der Ton d einen verschiedenen »Beicharakter« erhält, je nachdem ob er 2. Stufe im c-Modus oder 4. im a-Modus ist.[17]

Da sich die Modi des untransponierten Systems dieselbe Quintenkette f-c-g-d-a-e-h teilen, kann aus derselben allein keine Erklärungskraft für die Unterscheidung der genannten Modus-übergreifenden Stufenbedeutungen gewonnen werden. In der Auswahl eines Grundtons oder eines Oktav-Ambitus sah Handschin jeweils einen Akt der Hierarchisierung, den er, wie obiges Zitat verdeutlicht, mit menschlicher Setzung in Verbindung brachte. Das folgende Zitat stellt die beiden Instanzen des Beicharakters im Zusammenhang dar:

Und nun eine in unserem Zusammenhang besonders in Betracht fallende Konsequenz dieser Vordringlichkeit des Dreiklangs: es gehört nunmehr für uns mit zum Charakter, oder vielmehr: es macht den »Beicharakter« des Tones aus, ob er im Dreiklang – und zwar in erster Linie im Durdreiklang – Grundton, Quinte oder Terz ist […]. Erinnern wir an unser Erstes: dies war der Charakter des Tons als Glied jener »Sozietät«. Darüber legte sich als »Super-Struktur« die Funktion des Tons im gegebenen Modus; allerdings wurde dieses Verhältnis durch die »asoziale« Rolle, die das c zu spielen begann, über den Haufen gerannt: indem man fast nur noch im c-Modus dachte, trat dieser beinahe an die Stelle der »natürlichen Sozietät«. Und nun dieses Dritte, der Dreiklang als konsonant geteilte […] Quinte: die Stellung des Tons innerhalb dieser letzteren Einheit können wir, wie die modale Stellung des Tons, zum »Toncharakter im weiteren Sinne« rechnen; doch stehen diese beiden Dinge nicht auf derselben Stufe wie der eigentliche Toncharakter.[18]

Der sich in der Bildung des Begriffspaars ›Charakter‹ vs. ›Beicharakter‹ niederschlagende Natürlichkeitsbegriff stellt eine doppelte Herausforderung dar. Einerseits gilt es ganz grundsätzlich zu verstehen, nach welchen Prinzipien sich historisch verortbare Ausprägungen musikalischer Mentalität als Manifestationen universeller Merkmale der Kognition erkennen lassen. Dies wäre die Aufgabe eines künftigen transdisziplinären Forschungsprojekts. Andererseits regt er dazu an, auch ohne eine befriedigende Antwort auf diese grundsätzliche Frage am Konzept des Toncharakters festzuhalten und es anhand der historisch gewachsenen Ausprägungen musikalischer Mentalität im Rahmen der Musiktheorie zu untersuchen. Hierzu bringt der vorliegende Beitrag einen mathematischen Natürlichkeitsbegriff ins Spiel, mit dessen Hilfe die von Handschin angesprochene Stratifikation des Toncharakters modelliert und bewertet werden kann.

1.2 Wieviel Tonsystem braucht der Mensch? Drei interessante Einwände bei Dahlhaus

Carl Dahlhaus setzte sich in seinen Untersuchungen zur Entstehung der harmonischen Tonalität (1968) differenziert mit Argumenten aus dem Toncharakter auseinander. Seine Einwände betreffen jene oben erwähnten offenen Fragen in Handschins Darlegungen und stellen damit eine besondere Herausforderung für einen neuen Anlauf dar, diese Fragen zu beantworten.

Dahlhaus setzte mit seiner Kritik sowohl bei der von Handschin postulierten Erklärungskraft der Quintenkette an als auch bei der Idee einer Überlagerung von Toncharakter und Beicharakter. Zwar erwog Dahlhaus in seinen Untersuchungen u.a. unter Verweis auf Handschin prinzipiell die Möglichkeit einer Begründung der harmonischen Tonalität aus der »Natur der Musik oder des Menschen«[19], widmete aber dieser Erwägung über die nun zu rekapitulierenden Einwände hinaus kaum weiteren Raum.[20]

Zwei der Einwände tauchen in einem Abschnitt mit der Überschrift »Zur Entwicklung des Tonsystems« im Teil III »Modus und System« der Untersuchungen auf und werden wie folgt mit einer knappen Paraphrase von Handschins Auffassung eingeleitet:

Das Verfahren, die Modi durch die Skala und die Skala durch die Quintenkette zu begründen, schließt, wenn es als Norm des musikalischen Hörens gelten soll, zwei Folgerungen ein: erstens die These, daß ein Ton, unabhängig vom Modus, einen immer gleichen Charakter habe, daß also der Ton e primär als sechster Ton in der Quintenkette von f bis h und erst sekundär als I. Stufe im e-Modus oder als II. Stufe im d-Modus aufzufassen sei; zweitens die Behauptung, daß der Charakter eines Intervalls durch die Anzahl der Quintabstände zwischen den beiden Tönen bestimmt werde, daß also die große Terz vier (f-c-g-d-a) und der diatonische Halbton fünf Quinten (f-c-g-d-a-e) als »innere Distanz« zwischen den Tönen impliziere.[21]

Unter der Prämisse, dass es sich bei diesen beiden Folgerungen um »Norm[en] […] musikalischen Hörens« handeln müsse, unterzieht Dahlhaus sie einer kritischen Betrachtung. Die zweite betrifft das oben bereits beanstandete Fehlen einer Vermittlung zwischen den beiden Ordnungen des Tonsystems nach Quinten einerseits und nach Tonschritten andererseits. Dahlhaus verlegt diese von Handschins Ansatz implizierte Tätigkeit in den Bereich der bewussten musikalischen Wahrnehmung und kritisiert sie dort entsprechend:

Die zweite der Folgerungen aus dem Rekurs auf die Quintenkette, die Behauptung, daß in der Quintenstruktur der Diatonik die kleine Terz drei, die große Terz vier und der Halbton fünf Quintabstände enthalte, ist, wenn nicht irrig, so doch ungenügend. Daß der Ganzton als Differenz zwischen Quarte und Quinte, die große Terz als Zusammensetzung von zwei Ganztönen und der Halbton als Differenz zwischen großer Terz und Quarte bestimmt wird, bedeutet nicht, daß die Quintbeziehung, die das System fundiert, in den Verzweigungen der Intervallableitungen, als dritte, vierte oder fünfte Quinte gegenwärtig sei. Man kann die Vermittlungen, an deren Ende der Halbton steht, in Gedanken rekonstruieren; die musikalische Wahrnehmung ist jedoch eng begrenzt: Für sie verschwinden die Voraussetzungen im Resultat. Man kann sich beim Hören eines Intervalls zwar die letzte Vermittlungsstufe bewußt machen, aber nicht die früheren, kann also Quarte und Quinte beim Ganzton oder die Ganztonverdopplung bei der großen Terz mitdenken, aber nicht vier Quinten bei der großen Terz.[22]

Die erste der beiden kritischen Überlegungen bezieht Dahlhaus auf die schon zitierte Passage in §23 des Toncharakters.[23]

[Denn] daß der Ton e, wenn er als I. Stufe des e-Modus exponiert und als II. Stufe des d-Modus weitergeführt wird, seine Bedeutung ändert, dürfte kaum zu leugnen sein. Und die These, daß dennoch der Charakter des Tones e primär durch die Stellung in der Quintenkette geprägt sei, ist nur durch den Zusatz zu retten, daß der Toncharakter durch den Modus zwar verdeckt und modifiziert, aber nicht aufgehoben werde. Doch wäre einzuwenden, daß eine Modifikation, die den Charakter verdeckt, in einer Musiktheorie, die Phänomene zu beschreiben versucht, von einem Wechsel des Charakters nicht zu unterscheiden ist.[24]

Handschins Stratifikation des Toncharakters im weiteren Sinne in die zwei Komponenten des Toncharakters im engeren Sinne und des Beicharakters wird von diesem spitzfindigen Argument nicht direkt angegriffen, aber anhand eines Einwands methodologischer Natur für nicht überprüfbar erklärt.[25]

Schließlich muss noch ein Einwand erwähnt (und seinerseits kritisch betrachtet) werden, den Dahlhaus gleich auf den ersten Seiten seiner Untersuchungen gegen eine scheinbar von Handschin zu verantwortende »›natürliche‹ Begründung der Dur-Tonalität« vorbrachte. Die Argumentationskette beginnt wie folgt:

Die Toneigenschaft, die Handschin »Charakter« nennt, ist also ein Inbegriff von Beziehungen; der Toncharakter ist gleichsam die nach innen gewendete Position im System oder umgekehrt die Position im System die äußere Darstellung des Toncharakters. Doch bestimmt Handschin den Toncharakter nicht nur formal, als Korrelat zur Stellung im System, sondern auch inhaltlich: Die »unteren« Töne der Quintenreihe, f, c, und g, seien »gesetzter, affirmativer« als die »oberen«, a, e und h. Und die inhaltliche Charakteristik impliziert eine »natürliche« Begründung der Dur-Tonalität. F, c und g sind in C-dur Grundtöne, a, e und h Terztöne der Subdominante, Tonika und Dominante; die Dur-Tonalität bringt also die Natureigenschaft der Töne f, c und g, »gesetzter und affirmativer« zu sein als a, e, und h, drastisch zur Geltung.[26]

Auf die kurze zutreffende Wiedergabe von Handschins ›formaler‹ und ›inhaltlicher‹ Bestimmung des Toncharakters folgt die von Dahlhaus aufgestellte Behauptung, die inhaltliche Charakteristik impliziere eine »›natürliche‹ Begründung der Dur-Tonalität«. Möchte man Dahlhaus’ komplexe Argumentation nachvollziehen, ist es ratsam, zunächst einmal auf ihr Ende zu schauen:

Die Molltonalität jedoch verkehrt die Toncharaktere ins Gegenteil; die Behauptung, dass f und c auch als Mollterzen »gesetzt und affirmativ« seien, wäre paradox. Zwar sind f und c in Moll, nicht anders als in Dur, einander ähnlicher als f und d oder c und a; die Ähnlichkeit, deren Maß der Quintabstand ist, bleibt bestehen. Aber sie wechselt ihren Inhalt. Nur die formale Definition des Toncharakters als »nach innen gewendete« Position im System ist demnach unwiderlegbar. Wird aber die inhaltliche preisgegeben, so ist zugleich die »natürliche« Begründung der Dur-Tonalität aufgehoben.[27]

Dass Handschin eine ›natürliche Begründung der Dur-Tonalität‹ gar nicht im Sinne hatte, wurde ja bereits im vorigen Abschnitt anhand seiner Äußerungen zur Rolle des Beicharakters in der Dur-Moll-Tonalität unterstrichen: Die Ordnung der Charaktere betrachtete Handschin als ›natürlich‹, die der Beicharaktere (mithin auch die der Dur- und Molltonarten) hingegen als ›Setzung‹. In jener Passage, auf die sich Dahlhaus bezog, spricht Handschin von einem Bund des c-Modus mit den »Naturmächten«[28]. Mit dem Kriterium einer Affinität zwischen der Ordnung der von Handschin als natürlich betrachteten Charaktere und der als Setzung betrachteten Beicharaktere verbindet er die Dichotomie ›normal/nicht normal‹.[29]

In der Gegenläufigkeit von Toncharakter und Beicharakter bei den Molldreiklängen hatte Handschin eine Erklärung für die größere musikalische Interessantheit der Molldreiklänge und der Molltonart gesehen, keinesfalls aber eine Paradoxie. Dahlhaus’ Kritik wird nur verständlich angesichts des Umstands, dass er Handschins Zerlegung der Toncharaktere in Charaktere und Beicharaktere nicht gelten lässt.

Im Mittelstück der besagten Argumentationskette führt Dahlhaus einen interessanten Nebenschauplatz ein, indem er zunächst darauf hinweist, dass für ein Verständnis der Durtonart nicht das Quintensystem f-c-g-d-a-e-h heranzuziehen sei, sondern das Quint-Terz-System f-a-c-e-g-h-d. Ganz abgesehen von der Natürlichkeitsfrage ist dieses Argument von großer Relevanz für ein Anknüpfen an Handschins Ideen zum Beicharakter. Dahlhaus genügt der Hinweis darauf, dass das Quint-Terz-System der Tonbeziehungen in Dur und das Quintensystem der Handschin’schen Toncharaktere in Hinblick auf sein Argument einander nicht ausschließen. Eine weiterführende Untersuchung steht daher vor der Aufgabe, die strukturellen und logischen Beziehungen zwischen beiden Systemen umfassender aufzuklären. In Abschnitt 3.6 wird auf neue Resultate in dieser Richtung eingegangen.[30]

1.3 Weitere Schlaglichter auf die Rezeptionsgeschichte

Rudolf Stephan, der Herausgeber des bislang einzigen Nachdrucks des Toncharakters von 1995, würdigt den seiner Meinung nach unumstrittenen Rang des Buchs mit den Worten: »Es ist ein Werk, das, um ein bekanntes Wort zu variieren, genau von den richtigen Leuten bedacht oder beiseite geschoben wurde«[31]. Während nämlich Handschins Musikgeschichte im Überblick aus demselben Jahr 1948 bis heute als einschlägige Quelle geschätzt wird, begegnete die Fachwelt dem Toncharakter mit einer ambivalenten Haltung, welche zwar Handschins Belesenheit und Eloquenz wertschätzte, dem inhaltlichen Kern aber weitgehend mit Ablehnung, fortgesetzter Ratlosigkeit oder einfach Desinteresse gegenüberstand.

Eine ausnehmend wohlwollende und sehr ausführliche – wenn auch zugleich etwas vereinnahmende – Besprechung (von immerhin 58 Seiten) publizierte Walter Wiora 1951 unter dem Titel »Der tonale Logos: Zu J. Handschins Buch ›Der Toncharakter‹«. Die schwer überschaubare Organisation des Materials und die mitunter irritierenden Sprünge und Abschweifungen in Handschins Buch mochten Wiora motiviert haben, den Leser*innen der Musikforschung mit einer didaktisch aufbereiteten Paraphrase den Zugang zum Original zu erleichtern. Darin würdigt er das Buch als einen wichtigen Beitrag zur Grundlegung einer systematischen Musiktheorie.

In einem Handbuchartikel zu »Begründungen musiktheoretischer Systeme« von Helga de la Motte-Haber und Peter Nitsche (1982) wird Handschins Buch eher beiläufig unter einer Rubrik »psychologisch-phänomenologische[r] Theorien« erwähnt, als Beispiel für eine Theorie »im althergebrachten Sinn«[32] – eine Theorie, die noch danach getrachtet habe, das Wesen einer Sache fassbar zu machen. »Ontologische Kontemplationen«[33] über das Tonsystem glaubte die damalige systematische Musikwissenschaft offensichtlich für immer hinter sich gelassen zu haben. Musikstücke sollten demnach in ihrer Einzigartigkeit verstanden werden und nicht nur als Exempel eines allgemeinen Prinzips.[34] Immerhin gibt es am Ende jenes Handbuchartikels einen Hinweis darauf, dass die sich damals konstituierende Kognitionsforschung sich für die Verfolgung von Fragen, wie sie Handschin stellte, für zuständig erklärte:

Daß in diesen Tiefen [der musikalischen Sprache] grundsätzlich Logik und noch allgemeiner Kräfte des Lebens walten könnten – diese Prämisse der psychologisch-phänomenologischen Theorien ist heute Anlaß zur Frage, ob es zeitlose Beziehungen gibt, auf denen die Aktivitäten des erkennenden und erlebenden Subjekts beruhen könnten.[35]

Bis heute ist der Frage nach der Aktualität bzw. Aktualisierbarkeit von Handschins Ideen nicht gründlich nachgegangen worden. Eine gewisse Aufforderung dazu kann man bereits in die zeitnah zum Erscheinen des Toncharakters verfasste Rezension des amerikanischen Psychologen und Musikwissenschaftlers Charles W. Fox aus dem Jahre 1949[36] hineinlesen. Dieser macht Handschin den Vorwurf, unter Geringschätzung der damals modernen Physiologie und Psychologie eine dogmatisch verfasste »Ein-Mann-Psychologie«[37] aufgestellt zu haben. Dennoch paraphrasiert Fox zentrale Thesen Handschins zum Toncharakter recht klar und veranschlagt einen längeren Zeitraum bis zum Erreichen eines Wissensstandes, der die Psychologie in die Lage versetzen werde, Handschins Antworten mit einer gewissen Bestimmtheit bewerten zu können. Wenn man dies als eine ernstgemeinte Forschungsperspektive liest und nicht nur als eine Geste akademischer Höflichkeit, dann kann die aktuelle, zwischen Musiktheorie und Kognitionsforschung angesiedelte Diskussion zum Thema der ›Skalenstufen-Qualia‹ als Impuls für einen Versuch verstanden werden, Handschins Antworten produktiv in diese Diskussion einzubringen.

2. ›Skalenstufen-Qualia‹ als aktuelles Forschungsthema

Die Suche nach wissenschaftlichen Zugängen zu den subjektiven Erlebnisgehalten der Wahrnehmung von Tönen bzw. zu kognitivem Verhalten, welches damit in Verbindung stehen könnte, sieht sich auch heute noch mit ungeklärten ontologischen und epistemologischen Fragen konfrontiert. Dessen ungeachtet erschließen sich sowohl Musiktheoretiker*innen als auch Kognitionsforscher*innen jeweils fachspezifische Beschreibungsebenen für diesen Untersuchungsbereich. Darüber hinaus entspinnt sich gegenwärtig eine interdisziplinäre Diskussion zu den Verbindungen und Trennlinien zwischen diesen Ansätzen. Sie eröffnet ein passendes Forum dafür, an Handschins Ideen anzuknüpfen und diese zu aktualisieren.

Den Ausgangspunkt dieser Diskussion bilden zwei verschiedene Definitionsversuche des Begriffs der ›Skalenstufen-Qualia‹ (scale degree qualia). Sie finden sich jeweils in Buchkapiteln einerseits des Kognitionsforschers David Huron (2006) und andererseits des Musiktheoretikers Steven Rings (2011). Die beiden dahinterstehenden Ansätze inspizierte seinerseits Benjamin Hansberry (2013) dann im Lichte des Qualiaproblems aus Sicht der Philosophie des Geistes. Die folgenden Abschnitte dienen dazu, in die besagte Diskussion und ihre Hintergründe einzutauchen und Anknüpfungspunkte an Handschins Ideen aufzuzeigen. Hierzu wird, nach einem Exkurs zu theoriegeschichtlichen Weiterentwicklungen der letzten Jahrzehnte (2.1), zunächst Hurons Ansatz dargestellt und in seinem Verhältnis zu Handschin untersucht (2.2). Anschließend wird auf Rings Studie von 2011 eingegangen. Nachstehend wird überlegt, ob und wie Rings’ Ansatz mit Handschins Ideen um den Toncharakter vereinbar ist (2.3). In einem gesonderten Abschnitt (2.4) werden dann einige Einwände und Anregungen von Hansberry (2013) rekapituliert, die sich kritisch mit Hurons Berufung auf den Qualia-Begriff aus der Philosophie auseinandersetzen.

2.1 Exkurs: Skalenstufen in der post-atonalen Musiktheorie

Die Ansätze von Huron (2006) und Rings (2011) zu den Skalenstufen-Qualia sind beide von fächerübergreifenden theoretischen Entwicklungen aus dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts geprägt. Bereits die Parallelität zwischen der Kapitelüberschrift »Tonality« bei Huron und dem Buchtitel Tonality and Transformation bei Rings zeigt, dass beide Autoren den Begriff der Skalenstufen-Qualia einem gemeinsamen Untersuchungsgebiet zuordnen: dem der (harmonischen) Tonalität. Sowohl Huron als auch Rings lassen erkennen, dass es ihnen um einen unkomplizierten, pragmatischen Umgang mit diesem bedeutungsschweren Terminus geht. Unter Anerkennung der Bedeutungsvielfalt des Tonalitätsbegriffs schränkt Huron sein konkretes Untersuchungsinteresse auf von Skalenstufen evozierte Empfindungen ein. Rings spricht in seinem Buch vor allem eine mit der Schenker-Tradition vertraute Leserschaft an und betont daher sein Interesse an einer Theorie tonaler Erlebnisgehalte, die einem Interesse an werk-immanenten Zusammenhängen nicht im Wege steht, sondern jenes erweitern kann. Wie bei Huron spielen auch in Rings’ phänomenologisch ausgerichtetem Ansatz die Erlebnisgehalte von Skalenstufen eine exponierte Rolle.

Das musiktheoretische Konzept der diatonischen Skalenstufen hat in den theoretischen Turbulenzen der letzten Jahrzehnte eine interessante Geschichte durchlaufen. Ungeachtet ihrer beeindruckenden Tradition und ihrer Allgegenwart in der musikalischen Praxis wurde die auf die Diatonik bezogene Liniennotation für Töne und Intervalle (mit Stammtönen und Vorzeichen) im Laufe des 20. Jahrhunderts als adäquate Beschreibungsebene und Erkenntnisquelle für musikalische Sachverhalte von manchen Musikforschern beargwöhnt.[38] Indes hielt der musiktheoretische Fachdiskurs an den diatonischen Skalenstufen als gültiger Beschreibungsebene fest, und zwar nicht nur bei der Aufarbeitung historischer Musiktheorie sondern auch im Zusammenhang aktueller Theoriebildung für die Analyse harmonisch-tonaler Musik. Insbesondere gründet sich die Schenker-Tradition neben dem Dreiklang auf dessen Ausfüllung mittels diatonischer Schrittintervalle als eine ihrer elementaren Voraussetzungen.

Parallel dazu erhielt die tonale Theorie neue Impulse über den Umweg der atonal set theory. Als Milton Babbitt – einer ihrer Wegbereiter – 1965 über die Rolle der Theorie für das Komponieren nachdachte, schwärmte er ausgerechnet für eine Eigenschaft der diatonischen Skala[39], die auch Handschin hervorgehoben hatte[40] und welche sich als Konsequenz ihrer Quint-Generiertheit ergibt: Aufgrund der von 0 bis 6 wachsenden ›Quintenbreite‹ der diatonischen Intervalle – beginnend von der reinen Prime, über die reine Quarte, die große Sekunde, die kleine Terz, die große Terz, die kleine Sekunde bis zur übermäßigen Quarte – variieren deren Vielfachheiten innerhalb der diatonischen Skala in umgekehrter Reihenfolge von sieben Primen, über sechs reine Quarten, fünf große Sekunden, vier kleine Terzen, drei große Terzen, zwei kleine Sekunden bis hin zu einer übermäßigen Quarte. Je kleiner die Quintenbreite, desto größer die Vielfachheit. Unter der Bezeichnung ›deep property‹ fand eine Spielart dieser Eigenschaft dann große Beachtung in der diatonic set theory.[41] Durch das Zusammentragen von derartigen Strukturbeobachtungen und das Studium ihrer logischen Abhängigkeiten entwickelte sich innerhalb der Schule um John Clough ein erneuertes Interesse an der Diatonik.[42] Ausgangspunkt für die damit verbundenen theoretischen Innovationen scheint eine einfache aber kühne Idee Eric Regeners (1974) zu sein, die er im Kontext seiner Kritik des Buchs The Structure of Atonal Music von Allen Forte (1973) entwickelt hatte. Dort schlägt er vor, die sieben Stufen der Diatonik als einen homogenen Zyklus von sieben Tönen zu betrachten, ganz in Analogie zu den zwölf Tonhöhenklassen.[43] Die atonal set theory hatte sich das chromatische Zwölftonsystem als Beschreibungsgrundlage erschlossen, und zwar nicht als Erweiterung der Diatonik, sondern als einen völlig symmetrischen Tonraum, in welchem die diatonische Skala als eine von 212 = 4096 Teilmengen betrachtet wird. Eine Vorrangstellung des Zwölftonsystems auch in anderen musiktheoretischen und musiktechnologischen Bereichen ergab sich zudem aus der Tatsache, dass diesem abstrakten Raum mit in gleichstufiger Temperatur gestimmten Instrumenten zugleich ein Medium zur Seite stand, das ihn akustisch verkörperte. Die Kühnheit von Regeners Idee bestand nun darin, die Asymmetrie der diatonischen Skala auszublenden und das Siebenstufensystem ganz nach dem Vorbild des Zwölftonsystems als einen symmetrischen Raum zu konzipieren.[44] Als John Clough (1979) diese Idee aufgriff und ausbaute, eröffnete er damit ein äußerst ertragreiches Kapitel in der Erforschung der Diatonik.

Entscheidend für die Entstehung der diatonic set theory als einer eigenen Untersuchungsrichtung war die mathematische Integration beider Beschreibungsebenen, d.h. einerseits der als ›generisch‹ bezeichneten Ebene der Stufen, Stufenintervalle und Stufenmengen und andererseits der als ›spezifisch‹ bezeichneten Ebene der chromatischen Töne, Intervalle und Akkorde (pitch class sets). Ein Meilenstein auf diesem Weg ist der Artikel »Variety and Multiplicity in Diatonic Systems« von John Clough und Gerald Myerson (1985). Clough und Myerson studieren dort Konkordanzen zwischen generischen Akkorden als Mengen (oder Folgen) von Stufen und spezifischen Akkorden als Mengen (oder Folgen) von Tonhöhenklassen. Sie stellen also die Beschreibungsebenen der Stufen und der Tonhöhenklassen einander gegenüber. Noch einen Schritt weiter gehen Alexander Brinkmann (1986) und Eytan Agmon (1986; 1989). Sie betrachten Stufen als Koordinaten in einem zweidimensionalen Tonraum. Dieser Tonraum besteht aus 84 = 7 x 12 Paaren (generische Stufe, spezifische chromatische Tonhöhe), wenn in beiden Dimensionen von Oktavidentität der Tonhöhenqualitäten ausgegangen wird. Auf diesen Tonraum bezieht sich Steven Rings (2011) bei seiner Untersuchung tonaler Qualia (siehe Abschnitt 2.3).

Die akustische Verankerung des Zwölftonsystems in der gleichstufigen Stimmung mag wiederum empirisch arbeitende Musikpsycholog*innen wie Carol Krumhansl dazu bewogen haben, die Daten vieler empirischer Untersuchungen zur Kognition tonaler Musik auf das Zwölftonsystem zu beziehen. Wie im nun folgenden Unterabschnitt ausgeführt wird, gründet sich der empirische Tonalitätsbegriff, wie ihn auch Huron propagiert, auf den statistischen Nachweis von charakteristischen Störungen der Symmetrie des Zwölftonsystems. Tonalität erscheint dann sozusagen als eine charakteristische Abweichung von Atonalität. Die Existenz der sieben Skalenstufen als ein Medium der musikalischen Kognition ist unter dieser Perspektive keine vor der Untersuchung gemachte Voraussetzung, sondern das Resultat einer Interpretation der Daten, insofern die den diatonischen Skalenstufen entsprechenden sieben Töne im Zwölftonsystem in den betreffenden Statistiken signifikant höhere Werte aufweisen als die verbleibenden fünf tonartfremden chromatischen Töne.

2.2 Huron: Skalenstufen-Qualia als »süße Vorwegnahmen«[45]

Hurons empirischer Zugang zu den Erlebnisgehalten von Skalenstufen baut auf Forschungsergebnissen von Krumhansl (1990) auf, welche sie und ihre Mitarbeiter Mark Schmuckler und Ed Kessler in den späten 1970er-und 1980er-Jahren erzielt hatten. Hurons Mitarbeiter Bret Aarden (2003) verfeinerte die damals verwendeten Methoden und konnte damit die früher erzielten Ergebnisse noch ausdifferenzieren. In dieser Tradition der empirisch ausgerichteten kognitiven Psychologie wird das Phänomen der Tonalität u.a. statistisch mit Hilfe von ›Tonhöhenklassenprofilen‹ (pitch class profiles) bestimmt. Dabei handelt es sich um zwölfdimensionale Vektoren, die jedem der zwölf chromatischen Töne einen Wert zwischen 0 und 1 zuordnen. Das Zwölftonsystem bildet also die Basis eines zwölfdimensionalen Parameterraums.

Mit diesen Tonhöhenprofilen können Messungen aus ganz verschiedenen Untersuchungen festgehalten und zueinander in Beziehung gesetzt werden. Beispielweise können damit die relativen Vorkommenshäufigkeiten jedes der zwölf chromatischen Töne aus einem Korpus von Melodien in derselben Tonart zusammengestellt werden. Oder es können die Präferenzen von Versuchspersonen gegenüber diesen zwölf chromatischen Tönen festgehalten werden, nachdem die Proband*innen im Hörexperiment durch das Vorspielen einer Passage auf eine festgelegte Tonart eingestimmt wurden. Auch indirekte Messdaten, wie Reaktionszeiten von Versuchspersonen bei bestimmten Aufgaben, können Aufschluss über mögliche internalisierte Wertigkeiten der zwölf Töne im Kontext von Tonarten geben. In den Untersuchungsergebnissen manifestieren sich die Tonarten in der Form charakteristischer Tonhöhenprofile, und das Interesse der Forschung richtet sich darauf, Korrelationen zwischen den auf verschiedenem Wege gefundenen Profilen zu extrahieren und in Form von Hypothesen zur musikalischen Kognition zu interpretieren.

Angesichts der Beobachtung einer Ähnlichkeit zwischen den statistischen Tonhäufigkeiten einerseits und den in Hörexperimenten ermittelten Tonartprofilen andererseits hatte Krumhansl die Frage nach einem Zusammenhang zwischen den beiden Messergebnissen aufgeworfen. Ihre Hypothese, dass die Tonhäufigkeiten über statistisches Lernen internalisiert würden[46], bildete eine der Motivationen für Aardens Untersuchungen.[47] Mit seiner verfeinerten Methodik konnte er zwei Komponenten isolieren, die in den Krumhansl-Kessler-Tonhöhenklassenprofilen für Tonarten einander noch überlagerten, nämlich die ›Güte des Zusammenpassens‹ (›Goodness of Fit‹) eines ausgewählten Tons mit dem tonalen Kontext und das Potenzial desselben Tons zur Erzielung von Schlusswirkung in diesem Kontext. Die von Aarden verbesserte Übereinstimmung zwischen den Tonhäufigkeiten und den internalisierten Tonartprofilen verleiht Krumhansls Hypothese eine entsprechend höhere Plausibilität.[48]

Huron und Aarden erweitern den Anwendungsbereich dieser Hypothese auch auf die statistischen Eigenschaften von Tonprogressionen. In Ergänzung einer einzigen Zahl, die die Häufigkeit des Auftretens eines bestimmten Tons misst, geben dann zwölf Zahlen darüber Auskunft, wie häufig jede der zwölf möglichen Fortsetzungen anzutreffen ist. In Ergänzung eines Vektors mit zwölf Koeffizienten betrachtet man dann eine Matrix mit 144 = 12 x 12 Koeffizienten. Jede Zeile dieser Matrix gibt ein Porträt des betreffenden Tons hinsichtlich seiner Fortsetzungstendenzen.[49]

Hurons Beitrag zu den Erlebnisgehalten von Skalenstufen ist wohl vor allem als ein Versuch zu deuten, diese statistischen Porträts musikpsychologisch zu interpretieren. Interessanterweise zieht er hierzu den Terminus der ›Qualia‹ heran. Als ›Quale‹ bezeichnet man in der analytischen Philosophie des Geistes den subjektiven Erlebnisgehalt eines mentalen Zustandes. Die Verwendung dieses Terminus im Zusammenhang der Huron’schen Argumentation bedeutet also ein Überschreiten disziplinärer Grenzen von erheblicher Tragweite, denn zu den in der Qualia-Debatte ausgetragenen Kontroversen gehört auch die Frage, ob die Kognitionswissenschaften grundsätzlich in der Lage sein können, das Phänomen des Erlebens überhaupt zu erklären. Im Einleitungstext zu seinem Buchkapitel 9 (»Tonality«) schreibt Huron:

Philosophers use the word quale to refer to the subjective feelings that accompany sensory experiences. […] Qualia accompany all consciously experienced sensations, including the sensation of sounds. When I hear an isolated leading-tone, I experience a strong sense of precariousness or instability mixed with some urgency and accompanied by feelings of yearning or aspiring upward. That is, the leading-tone evokes a striking and distinctive quale. In this chapter, I propose to explain how scale tones might acquire their unique psychological characteristics.[50]

In seiner Untersuchung ergänzt Huron die Ebene der statistischen Zugänge um eine explorative Studie, in welcher er Musiker*innen darum ersucht, introspektiv die unverwechselbare Qualität bzw. den Charakter jeder Skalenstufe der Durtonleiter zu ergründen und so genau als möglich zu beschreiben. Die Aufgabenstellung geht von der Annahme aus, dass die bloße Vorstellung von einem bestimmten Skalenton ein Quale evoziert und dass zumindest Musiker*innen in der Lage sind, die eigentlich unbeschreibbaren Qualitäten dennoch in einer sprachlichen Form festzuhalten. Das Ergebnis überrascht sowohl hinsichtlich des Reichtums der verwendeten Formulierungen als auch hinsichtlich des Grads an intersubjektiven Übereinstimmungen. Die Beschreibungen klassifiziert Huron dann nach folgenden semantischen Kategorien: ›certainty/uncertainty‹, ›tendency‹, ›completion‹, ›mobility‹, ›stability‹, ›power‹, ›emotion‹. Das Ergebnis dieser Studie fasst Huron wie folgt zusammen:

scale degrees are wonderfully evocative. Given a particular key context, a simple pitched tone seems to be capable of evoking a cornucopia of psychological impressions or feelings. Moreover, these feelings are not merely idiosyncratic to different listeners: Western-enculturated listeners appear to experience broadly similar qualia.[51]

Der dritte und entscheidende Schritt in Hurons Studie besteht darin, die beobachtete Übereinstimmung der verbalen Beschreibungen mit Krumhansls Hypothese vom statistischen Lernen in Verbindung zu bringen. Demnach geht mit jeder Skalenstufe ein jeweils charakteristisches Maß an Vorhersagemöglichkeiten für den Übergang zum nächsten Ton einher, welches sich im subjektiven Erleben niederschlägt. Die permanente antizipatorische Tätigkeit der Hörenden evoziert aufgrund dieser Vorhersagemöglichkeiten verschiedene Einstellungen und Gefühle. Darunter hebt Huron drei besonders hervor: Tendenz, Schlussbildung und Vergnügen/Genussempfinden (bei Antizipationen).

[W]e can now see how the probability structure of sounded events might account for at least three common qualia associated with scale degrees. When the first-order probabilities are high, the evoked feeling state is characterized by a sense of tendency. […]

When the first-order probabilities predict silence or pause, the evoked feeling state is characterized by a sense of repose or closure. […]

Whenever a pitch is highly expected, a prediction effect is generated. As noted, the resulting positive emotion is typically misattributed to the sound itself. As a consequence, some scale tones sound nicer than other tones. […] The qualia of pleasure appears to be a direct consequence of learned high probability events.[52]

Auch wenn Handschin vor 70 Jahren eine andere Terminologie verwendete und andere theoretische und methodische Voraussetzungen mitbrachte als Huron vor zehn Jahren, so steht dennoch außer Frage, dass beiden Ansätzen ein Erkenntnisinteresse gemein ist, das sich im weitesten Sinne auf Erlebnisgehalte von diatonischen Skalenstufen richtet. Auch propagieren beide Autoren jeweils einen Erklärungsansatz für das Zustandekommen solcher Erlebnisgehalte. Inhaltliche Überschneidungspunkte zwischen Huron und Handschin gibt es ansonsten kaum. Aufschlussreich ist eher das Bestehen einer Komplementarität in der Wahl der jeweils betonten Beschreibungsebenen. Sie lässt sich gut mit einem Begriffspaar aus der strukturalistischen Semiotik erfassen, nämlich der Unterscheidung von ›paradigmatischen‹ und ›syntagmatischen‹ Beziehungen zwischen Tönen bzw. Tongebilden. Paradigmatische Beziehungen gehen die Töne zum Beispiel aufgrund ihrer Lage in einem Tonsystem ein und spielen in dieser Form bei Handschin eine zentrale Rolle. Tonübergänge in einem Musikstück hingegen sind Beispiele für syntagmatische Beziehungen, und eine Statistik aller Tonübergänge in einem Korpus von Liedmelodien erfasst damit rein syntagmatische Beziehungen in einer quantifizierten Form.

Paradigmatische Tonbeziehungen sind aber nicht generell ein blinder Fleck in der empirischen Tonalitätsforschung. Erwähnenswert ist insbesondere eine Untersuchung von Krumhansl (1979) zur quantitativen Bestimmung der von Versuchspersonen empfundenen Ähnlichkeiten für alle 169 = 132 aus den zwölf chromatischen Tönen (plus Oberoktave c’ des tiefsten Tons c) gebildeten Tonpaare im Kontext einer zuvor etablierten Tonart. Eine multidimensionale Skalierung der Daten in zwei bzw. drei Dimensionen zeigt eine chromatische Ordnung zusammen mit einer Stratifikation der 13 Töne in drei Ebenen, nämlich den Tonika-Dreiklang c-e-g-c’, dessen diatonisches Komplement d-f-a-h und die verbleibenden fünf nicht-diatonischen Töne. Roger Shepard verfeinerte 1979 die geometrische Modellierung von Tonhöhenbeziehungen auf der Basis empirisch gewonnener Daten. In einem gemeinsam mit Krumhansl durchgeführten Testtonexperiment wurde jeder von 13 Tönen (c, cis, d, dis, …, h, c’) nach einer C-Dur-Tonleiter vorgespielt, worauf die Versuchspersonen zu bestimmen hatten, wie gut der Testton zur Tonleiter passte.[53] Der betreffende Wert wurde als Abstand zum Grundton gedeutet und entsprechend auf alle zwölf (bzw. 13) Durtonarten übertragen. Nach Mittelung der jeweils beiden Abstände zwischen je zwei Tönen entstand eine symmetrische Ähnlichkeitsmatrix, die dann einer multidimensionalen Skalierung in vier Dimensionen unterzogen wurde. Die Projektion der 13 Punkte auf die Dimensionen 1 und 2 lieferte eine kreisähnliche Anordnung, in welcher die Töne in chromatischer Ordnung erscheinen. Die Projektion derselben Punkte auf die Dimensionen 3 und 4 lieferte ebenfalls eine kreisähnliche Anordnung, worin die Töne nach Quinten geordnet erscheinen.

Dieses empirische Resultat repräsentiert eine Erfassung paradigmatischer Tonbeziehungen und ist offensichtlich mit Handschins Annahme einer gegenseitigen Durchkreuzung von Tonhöhe und Toncharakter gut vereinbar. Zudem stiftet es eine geometrische Deutung derselben, die Handschin aber vermutlich als einen trügerischen »Optizismus« verworfen hätte.[54]

Dieser Exkurs legt immerhin nahe, dass Hurons einseitig syntagmatischer Ansatz zur Erklärung von Skalenstufen-Qualia mit Hilfe bereits verfügbarer Methoden zur Untersuchung paradigmatischer Beziehungen ergänzt werden sollte. Und im Zuge dieser Erweiterung dürfte es sich lohnen, Handschins Ideen in produktiver Weise neu zu interpretieren. Dabei gilt es Experimente zu entwickeln, die interpretative Feinheiten einzelner Musikbeispiele zu messen imstande sind. Handschins Argument zur untrennbaren Verflechtung von Tonhöhe und Toncharakter im Oberquintkanon kann durchaus auch auf den von Huron bevorzugten Bereich einfacher volksliedhafter Melodien übertragen werden. Engelbert Humperdincks Melodie Brüderchen, komm tanz mit mir ist geradezu ein Lehrbuchbeispiel für die von Guido entdeckte Affinität zwischen zwei Hexachorden im Quintabstand innerhalb der Diatonik. Im Rahmen der Tonart F-Dur besteht nur ein sehr feiner Charakterunterschied zwischen den Tönen im zweitaktigen Ausgangsmodell c-d-c-b-a-g-f und seiner Sequenzierung g-a-g-f-e-d-c in der Unterquart (vgl. Bsp. 1).

Beispiel 1: Engelbert Humperdinck, Hänsel und Gretel (1893), 1. Bild, T. 195–198,

Gesangsstimme (auf die Annotationen wird im folgenden Abschnitt 2.3 Bezug genommen)

Dieser feine Charakterunterschied verschwindet hingegen, wenn man die Melodie gänzlich der von Humperdinck gewählten Harmonik unterordnet und die Sequenz (T. 197–198) damit nicht auf F-Dur, sondern auf C-Dur bezieht.[55] Beispiel 1 verdeutlicht dies: In der oberen Zeile (F-Dur | F-Dur) haben die Töne a, g und f in Takt 197 jeweils denselben Charakter wie im zweiten Takt (T. 196), und die Töne e und d weichen vom Charakter der Töne a und g ab. Der Ton c hat am Anfang und am Ende denselben Charakter. In der unteren Zeile (F-Dur | C-Dur) haben hingegen alle Töne der Takte 197 und 198 denselben Charakter wie die entsprechenden Töne in den Takten 195 und 196. Auf diesen Gedankengang ist im folgenden Abschnitt (2.3) noch zurückzukommen.

Mit der Betrachtung solcher Sequenzen werden paradigmatische Beziehungen stärker in den Fokus der Untersuchung gerückt, und mit ihnen auch die Frage nach einer ›inneren‹ Ordnung von Tonqualitäten im Sinne Handschins. Das im folgenden Abschnitt behandelte Buch Tonality and Transformation von Steven Rings (2011) ist stark von einem Interesse an paradigmatischen Beziehungen geprägt und propagiert eine gut darauf zugeschnittene Parametrisierung von Tönen und Intervallen.

2.3 Rings: generische Skalenstufen als tonale Qualia

Mit seinem Buch Tonality and Transformation präsentiert Steven Rings (2011) eine Überarbeitung seiner Dissertation von 2006, in der es ihm gelingt, einen phänomenologischen Zugang zur Tonalität in der Sprache der transformational theory zu formulieren. Dem Review von William O’Hara ist zu entnehmen, dass die Synthese vor allem ein Resultat der Überarbeitung ist:

Perhaps the most notable addition to the original dissertation is the concept of a Tonal GIS (Generalized Interval System), which turns out to be one of the book’s most significant theoretical set pieces. Intriguingly, this addition makes the book closely reflect the structure of David Lewin’s Generalized Musical Intervals and Transformations (1987 […]) which, along with some earlier articles, inaugurated the field of transformational theory.[56]

Zur Darstellung der Inhalte von Rings’ Buch eignet sich ein zweistufiges Vorgehen, das nicht zuletzt auch ihrer Genese Rechnung trägt. So soll im Folgenden zunächst der Zusammenhang nachgezeichnet werden, den Rings zwischen ›tonalen Qualia‹ und bestimmten musiktheoretischen Parametern herstellt. In einem gesonderten Exkurs im Unterabschnitt 3.2 soll dann auf den Transformationsbegriff in der Musiktheorie eingegangen werden.

Das von Rings konzipierte tonale verallgemeinerte Intervallsystem (›Tonal GIS‹) verbindet eine zweidimensionale Parametrisierung von Tönen bzw. Intervallen, wie sie schon Alexander Brinkman (1986) und Eytan Agmon (1989) vorgeschlagen hatten, mit der Theorie der verallgemeinerten Intervallsysteme nach David Lewin (1987). Diese Parametrisierung soll hier am Beispiel der beiden Deutungen des sequenzierten Hexachords in Brüderchen, komm tanz mit mir erläutert werden.

Jeder Ton wird durch ein Koordinatenpaar repräsentiert, dessen erste Koordinate eine der sieben generischen Skalenstufen und deren zweite Koordinate eine der zwölf chromatischen Tonhöhen bezeichnet (vgl. Bsp. 1 in Abschnitt 2.2).[57] Ein Vergleich der beiden alternativen Deutungen der Töne in den Takten 197 und 198 zeigt, dass sie sich in den generischen Skalenstufen unterscheiden, und zwar um die Differenz von drei Stufen: (, g) versus (

, g), (

, a) versus (

, a) usw. Für Rings repräsentieren die generischen Stufennummern tonale Qualia. Zur Verdeutlichung seiner Idee führt er aus:

One might thus identify the experience of qualitative scale degrees as one of the defining characteristics of what it means to »hear tonally.« The idea provides a suggestive new angle on perennial questions of tonal versus atonal experience. It is plausible that a listener new to atonal music might find such music disorienting not simply because of its preponderance of dissonance or its unfamiliar harmonic vocabulary, but also because those characteristics lead to the experience of pitches as devoid of tonal quality. Rather than hearing pitches as familiar tonal characters, the listener is struck by the pitches’ tonal anonymity.[58]

Was Rings hier wie ein neuer Gesichtspunkt anmutet, deckt sich indes mit Handschins Argument, wenn auch dieser es stärker polemisierend gegen die »Zwölftönler« gerichtet hatte.[59]

Aus der Vielzahl suggestiver Musikbeispiele, in denen Rings das Potenzial der tonalen Qualia für eine phänomenologisch differenzierende Analyse illustriert, seien hier aus dem Kopfsatz von Mozarts B-Dur-Sonate KV 333 die beiden Übergänge vom Ende der Exposition einerseits zu deren Wiederholung und andererseits zur Durchführung aufgeführt (vgl. Bsp. 2).

Beispiel 2: Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate B-Dur KV 333, 1. Satz, T. 1, 62–64

Die Exposition endet in der Oberstimme mit der Tenorklausel (2, g)-(1, f) in der Tonart der Dominante (F-Dur). Die wiederholte Exposition beginnt darauf mit einem absteigenden Hexachord (6, g)-(5, f)-(4, es)-(3, d)-(2, c)-(1, b) in der Haupttonart (B-Dur). Die beiden Töne g und f werden also unmittelbar wiederholt und ändern dennoch ihre tonalen Qualia aufgrund des in diesem Moment vollzogenen Tonartwechsels. Die Durchführung beginnt hingegen mit dem Hexachord (6, d)-(5, c)-(4, b)-(3, a)-(2, g)-(1, f) in F-Dur. Die paradigmatische Beziehung zwischen den beiden Hexachorden am Anfang der Exposition und am Anfang der Durchführung entspricht hier also der zweiten Lesart von Brüderchen, komm tanz mit mir.

Zur Ausstattung des von Rings benutzten Apparats gehört auch ein entsprechendes Intervallsystem (Tab. 1). Jedes Intervall hat eine spezifische und eine generische Komponente und die 84 kombinatorisch möglichen Intervalle können in einer Tabelle mit sieben Spalten (generische Intervalle: tonale Qualia) und zwölf Zeilen (spezifische Intervalle: Differenz zwischen chromatischen pitch classes) angeordnet werden. Die 13 diatonischen Intervalle[60] sind dabei entlang der Diagonalen positioniert. Das modulatorische Intervall zwischen den Schlusstönen der Exposition in KV 333 und der Tonhöhe f zu Beginn der Wiederholung ist in der Tabelle als ›Pivot 5‹, d.h. als ›Umdeutungsquinte‹ eingetragen. Die spezifische Komponente dieses Intervalls ist gleich Null, weswegen es in der ersten Zeile der Tabelle erscheint.

Tabelle 1: Intervallsystem nach Rings 2011[61]

Rings geht nicht dezidiert auf die Frage einer Ordnung der tonalen Qualia untereinander ein. Allerdings implizieren die generischen Koordinaten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 der Stufenintervalle Prime, Sekunde, Terz usw. eine Ordnung, und es steht die Frage im Raum, ob diese von musikalischer Bedeutung ist. In diesem Fall könnte man beispielsweise erwarten, dass das Intervall (1, 0) mit der generischen Intervallgröße 1 und der spezifischen Größe 0 – die Umdeutungssekunde Pivot 2 – den Status eines elementaren Aufbauelements für die anderen reinen Umdeutungsintervalle innehat. Aus musikalischer Sicht erscheint es indes plausibler, stattdessen die genannte Umdeutungsquinte als ein Aufbauelement der reinen Modulationsintervalle zu betrachten. Modulationen in die Ober- bzw. Unterquinte werden in den Harmonielehren traditionell als einfacher angesehen, als andere. Solche Überlegungen bieten einen direkten Anknüpfungspunkt zu Handschins Ansatz.

2.4 Hansberry: Skalenstufen-Qualia aus philosophischer Sicht

»What Are Scale-degree Qualia?« ist der Titel eines Vortrags und in Kürze erscheinenden Artikels von Benjamin Hansberry (2013). Darin erinnert sich der Autor zunächst an Gehörbildungsaufgaben aus seiner Ausbildung, bei denen es darum geht, in einem zuvor etablierten tonalen Kontext einzelne Skalenstufen zu identifizieren. Als eine mögliche Grundlage für die dabei trainierte Fähigkeit nennt er die Wiedererkennbarkeit der individuellen Qualia dieser Skalenstufen, d.h. der subjektiven Erlebnisgehalte der betreffenden mentalen Zustände. In seiner darauffolgenden Auseinandersetzung mit den Ansätzen von Huron (2006) und Rings (2011) geht es Hansberry um eine stärkere Eingrenzung des Qualia-Begriffs auf etwas, was er unter Berufung auf die Qualia-Debatte als ›phänomenalen‹ Erlebnisgehalt bezeichnet. Damit ist eine konkrete Form der subjektiven Erfahrung in Zusammenhang mit einem bestimmten Erlebnis gemeint, also beispielsweise die Frage, wie es sich für einen Musikkenner anfühlt, einen bestimmten Ton als Leitton zu erleben.

Zur Verdeutlichung seines Anliegens sowie in der Absicht einer geeigneten Übertragung auf die Musik erinnert Hansberry an das vielzitierte Gedankenexperiment des Philosophen Frank Jackson (1982). Jackson imaginiert eine prinzipiell zum Farbsehen befähigte Superwissenschaftlerin Mary, welche aber noch nie Farben gesehen hat und welcher in ihrem abgeschirmten Labor ausschließlich ein Schwarz-Weiß-Monitor zur Verfügung steht, über den sie sich alles erdenkliche Wissen zum Thema Farbsehen aneignet. Wenn Mary schließlich das Labor verlässt, wird sie etwas über das visuelle Erleben der Welt hinzulernen, was sie vorher nicht wusste. Sie erwirbt das Wissen darum, wie es sich anfühlt, einen farbigen Gegenstand tatsächlich zu sehen.

Ebenso wäre die Erfahrung, wie es sich anfühlt, einen bestimmten Ton als Leitton zu erleben, aufgrund rein propositional vermittelten musiktheoretischen oder musikkognitiven Wissens nicht ausdrückbar. Hansberry malt sich ein »grobes musiktheoretisches Analogon« zu Mary aus:

It is easy enough to imagine a rough music-theoretical analog to Mary: a music theorist who has exhaustively studied all musical scores and knows the propensities of a B in C major – yet has somehow had no phenomenal experience of music. This person’s concept of may have much the same representational content as ours – e.g., that the scale degree ought to resolve up – but there still seems to be something about the scale degree missing. This imagined theorist may even conceptually grasp the notion of mounting pressure toward the eventual resolution, but not what it is like to have that experience.[62]

Hurons Ansatz eignet sich nach Hansberrys Meinung nicht, um diesem phänomenalen Erlebnisgehalt im engeren Sinne beizukommen. Das statistische Wissen um Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen Tönen sei in propositionaler Form kommunizierbar. Aus der Sicht eines Qualia-Proponenten kann es also nicht in das Wissen darüber, wie es sich anfühlt, bestimmte Tonerlebnisse zu haben, übersetzbar sein. (Hansberrys Kritik richtet sich also gegen die Verwendung des Qualia-Begriffs.) Auch unterscheide Huron nicht scharf genug zwischen feeling (dem Gefühl) und feel (dem Sich-Anfühlen).

[…] the leading-tone-ness of a leading tone, the quale, is a »feel« that I attribute to the note. It is how I experience the note. One »feeling« that Huron’s survey participants associate with the leading tone is restlessness. But we attribute this feeling to the listener – it is the listener who is restless listening to the leading tone, not the note itself (except in some highly metaphorical sense). Note that emotions invoke concepts in addition to the qualia themselves. There are, of course, important associations that scale degrees carries for people with certain listening practices, but these are not the phenomenal content.[63]

Auf diese Einwände Bezug nehmend differenziert Claire Arthur (2015) in einem Vortrag zu ihren weiterführenden Untersuchungen im Anschluss an Hurons Ansatz zwischen phänomenalem Gehalt als solchem und Faktoren, die zu dessen Zustandekommen beitragen.[64] Dabei bleibt allerdings die Frage, ob bzw. wie und in welchem Grade der phänomenale Gehalt eines Leittonerlebnisses eine Konsequenz statistischen Lernens sein kann, ungeklärt. Vielmehr zeigt sich im Zusammenhang mit den Einwänden Hansberrys ein epistemologisches Problem, das sich zur ontologischen Debatte um die Existenz der Qualia noch hinzugesellt und eine Herausforderung für die musikwissenschaftliche Forschung aufzeigt. Immerhin ist der Protagonist in Hansberrys Gedankenexperiment ein Musiktheoretiker oder eine Musiktheoretikerin. Wäre es denkbar, dass diese/r ein Wissen über das Zustandekommen von Qualia erlangen könnte, auch wenn ihr/ihm das Erleben derselben verwehrt wird? Dieses Gedankenexperiment erinnert an einen Vergleich, den Edmund Husserl 1907 in der zweiten seiner fünf Vorlesungen zur »Idee der Phänomenologie« anstellte, um seinen erkenntnistheoretischen Ansatz zu illustrieren:

[...] fügen wir zur Illustration des fundamentalen Gedankens, daß das Problem des Wie (wie transzendente Erkenntnis möglich sei und selbst allgemeiner: wie Erkenntnis überhaupt möglich sei) niemals auf dem Grunde von vorgegebenem Wissen über Transzendentes, von vorgegebenen Sätzen darüber, entnommen woher immer und sei es aus exakten Wissenschaften, gelöst werden kann, folgendes bei: ein Taubgeborener weiß, daß es Töne gibt, daß Töne Harmonien begründen und daß in diesen eine herrliche Kunst gründe; aber verstehen, wie Töne das anstellen, wie Tonkunstwerke möglich sind, kann er nicht. Dergleichen kann er sich eben nicht vorstellen, d.h. er kann es nicht schauen und im Schauen das Wie fassen. Sein Wissen um die Existenz hilft ihm nichts, und es wäre absurd, wenn er darauf ausgehen wollte, auf Grund seines Wissens das Wie der Tonkunst zu deduzieren, sich ihre Möglichkeiten durch Schlüsse aus seinen Kenntnissen klar zu machen.[65]

Husserls Argument, dass dem Taubgeborenen das Schauen des Wie der Tonkunst verwehrt bleibe, scheint im Umkehrschluss auf der vereinfachenden Annahme zu beruhen, dass sich einem mit dem Erleben von Musik hinlänglich Vertrauten dieses Wie im Schauen, d.h. in der Introspektion des musikalischen Erlebens, schon zwangsläufig erschließen müsse. Vielleicht hat sich Husserl mit der Wahl seiner Formulierung »verstehen, wie Töne das anstellen« weiter hinausgewagt, als ihm in diesem Moment wichtig war. Aber sie trifft die eigentliche Herausforderung des hier diskutierten Unterfangens, die tonalen Qualia einerseits als phänomenale Gehalte von Tonerlebnissen anzuerkennen, aber andererseits auch ihr Zustandekommen aufgrund musiktheoretischer und psychologischer Tatsachen zu verstehen bzw. zu erklären. Jener zweite Aspekt mag für die Qualia-Debatte von nachgeordneter Bedeutung sein, aber für die im vorliegenden Artikel geführte Diskussion bildet er das Haupanliegen.

Dem Musiktheoretiker Hansberry geht es vor allem um einen deskriptiven Zugang, und er schlägt dazu eine Kombination aus Theorie und experimenteller Introspektion vor. Einerseits erachtet er Rings Parametrisierung der tonalen Qualia[66] als adäquat, fordert aber eine stärkere Einbeziehung der Tonerlebnisse selbst. In diesem Zusammenhang weist er auf eine Besonderheit tonaler Qualia hin, die sie von den Qualia bei Farbwahrnehmungen unterscheidet: die Möglichkeit nämlich, nach hinreichendem Training zwischen verschiedenen Qualia ein und desselben Tons willentlich hin- und her zu wechseln. Sein Paradebeispiel sind die Qualia der Stufenbedeutungen II, IV, VI und VII eines symmetrischen verminderten Septakkords, die ein versierter Musiker je nach antizipierter Auflösung wahlweise in seiner Vorstellung wachrufen kann. Eine Erklärung für diese Möglichkeit sieht Hansberry im Bestehen interpretativer Urteile, die sich im Zuschreiben von Skalenstufen-Qualia äußert:

But if qualia don’t result directly from some physical feature of a sound plus our trained listening habits, where do they come from? Since we can consciously alter the scale degrees we hear, it seems possible that scale-degree qualia attribution results from a kind of interpretive judgment which is related to one’s judgment of key and the relational features that such a judgment implies. That is, upon hearing a snippet of music, one may consciously or unconsciously decide how to attribute scale-degree qualia to the pitches in question. A listener’s capacity to control this judgment will depend on the kinds of musical concepts that listener has in place.[67]

Während Hansberry in seinem Resümee vor allem den Unterschied in der Zielsetzung zwischen seinem deskriptiven und Hurons reduktivem Zugang betont, erscheint ein wichtiger inhaltlicher Unterschied unterbelichtet. Hurons bisherige und auch Arthurs darauf aufbauende Untersuchungen zu den Skalenstufen-Qualia beschränken sich auf musikalische Situationen, in denen der tonale Kontext überkodiert ist. Die Frage eines interpretativen Urteils zu dessen Bestimmung wird dabei also zunächst ausgeklammert. Im Sinne der in Abschnitt 2.2 thematisierten Unterscheidung zwischen paradigmatischen und syntagmatischen Relationen bringt Hansberry mithin einen wichtigen paradigmatischen Aspekt ins Spiel, um den auch niemand herumkommt, der den Huron’schen Ansatz weiterverfolgen will. Denn das statistische Wissen um das Verhalten der Stufen II, IV, VI und VII in einer Molltonart könnte jeweils erst das Erleben der vier Tonhöhen eines als Klang vermittelten verminderten Septakkordes prägen, nachdem die Tonhöhen als Vertreter dieser Skalenstufen interpretiert worden sind. Eine entsprechende Orientierungstätigkeit sollte aber als genuiner Bestandteil musikalischen Erlebens angesehen werden.

Ein erstes Ziel der Gegenüberstellung der aktuellen Ansätze von Huron und Rings im vorliegenden Abschnitt und der Rückbesinnung auf Handschins Ansatz im Abschnitt 1 besteht zunächst darin, sich die Verschiedenheit der Herangehensweisen und Positionen zu vergegenwärtigen. In zweiter Instanz geht es darum, die Bedingungen für die Vereinbarkeit dieser so verschiedenartigen Ansätze zu studieren. Bevor im folgenden dritten Abschnitt ein Anlauf unternommen wird, die Beiträge von Handschin und Rings in ein gemeinsames Modell zu integrieren, soll anhand eines weiteren Beispiels verdeutlicht werden, unter welcher Perspektive die drei Ansätze jeweils zur Charakterisierung des Erlebnisgehalts eines bestimmten Tons beitragen. Betrachtet werden soll der Ton h in der zweiten Choralzeile des Kirchenlieds O Heiland reiß die Himmel auf. Die erstmals 1666 dokumentierte Melodie (Bsp. 3) konnotiert die alte dorische Kirchentonart.

Beispiel 3: O Heiland reiß die Himmel auf

(Evangelisches Gesangbuch. Ausgabe für die Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Bayern und Thüringen, Nr. 7)

Den spezifischen Charakter der dorischen sechsten Stufe (6, h) in Beziehung zur ersten Stufe (1, d) würde Handschin mit der Randposition des Tons h in der diatonischen Quintenkette in Verbindung bringen. Einem Charakterunterschied desselben zur lydischen vierten Stufe (4, h) über (1, f) würde Handschin durch das Konzept vom Hinzutreten eines Beicharakters Rechnung tragen. Rings dagegen würde die generischen Stufen 6 bzw. 4 als den Sitz der tonalen Qualia ausmachen. Huron würde die Skalenstufen-Qualia mit den statistischen Profilen dieser Skalenstufen assoziieren, nicht mit den Skalenstufen selbst. Denn Letztere haben bei ihm keine innere Ordnung. Sie sind nicht Zustände eines Konfigurationsraums, sondern eher Ereignisse eines Zufallsprozesses.

Als ferneres Ziel eines transdisziplinären Zugangs steht das Studium der mannigfaltigen Interaktionen zwischen Paradigmen und Syntagmen im Raum.[68] Eine notwendige Voraussetzung dazu ist die Schaffung einer geeigneten Paradigmatik, die an die bereits gemachten Vorschläge anknüpft und sich den damit verbundenen Desiderata stellt.

3. Schritte zur Ausdifferenzierung des Toncharakters

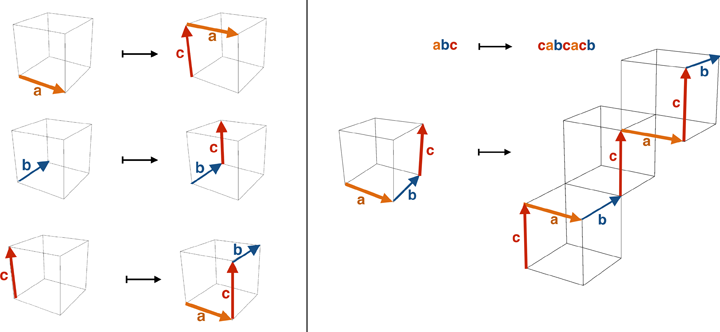

Walter Wioras (1951)[69] Würdigung von Handschins Toncharakter als Beitrag zur Grundlegung einer systematischen Musiktheorie wird zwar Handschins umfassenderem Anliegen nicht vollauf gerecht, verweist aber auf eine substanzielle Komponente seines Ansatzes, die es hier weiter zu verfolgen gilt. Es geht darum, musiktheoretisches Wissen in geeigneter Form an die Diskussion um die tonalen Qualia bzw. Toncharaktere heranzutragen. Konkret wird in diesem Abschnitt die Idee umgesetzt, den Toncharakter als eine die Tonhöhendimension ergänzende zweite (bzw. zweite und dritte) Dimension zu erschließen. Dies beinhaltet die Aufgabe einer musiktheoretischen Klärung des Tonhöhenbegriffs und dessen Einordnung in einen erweiterten Kontext von modalen und harmonisch-tonalen Tonbedeutungen.