Musiktheorie und ›Satzlehre‹ im Kontext der Diskussion um Artistic Research

Robert Christoph Bauer

Der folgende Diskussionsbeitrag nähert sich dem Phänomen Artistic Research aus der Perspektive des komponierenden Musiktheoretikers und ›Satztechnikers‹ an und setzt dabei subjektive Akzente, ohne umfassenden Anspruch auf Theoriebildung zu erheben. Ich richte mich daher nicht ausschließlich an die musiktheoretische Fachwelt, sondern an alle, die an Fragen einer speziell musikbezogenen künstlerischen Forschung und deren Potenzialen interessiert sind. Am Anfang steht der Versuch einer Bestandsaufnahme, im Rahmen derer ich historische und aktuelle ›Doppelverbindungen‹ der Disziplin Musiktheorie – speziell in ihrer Eigenschaft als anwendungsbezogene Satzlehre – sowohl zur künstlerischen Praxis des Komponierens als auch zur Musikforschung darlege. Ferner zeige ich als Beispiel meiner eigenen künstlerisch-forschenden Arbeit eine analytische Rekomposition, die die tonalen Implikationen eines ›atonalen‹ Liedes von Alban Berg auslotet und dabei nicht nur neue Perspektiven auf das Originalwerk eröffnen soll, sondern auch eigene, subjektiv begründete künstlerische Entscheidungen beinhaltet. Schließlich diskutiere ich Potenziale einer ›neuen Musik‹, die die forschende Auseinandersetzung mit Theorie und Satztechnik künstlerisch thematisiert.

The following discussion paper approaches the phenomenon of artistic research from the perspective of a music theorist and traditionally trained composer (Satztechniker), setting subjective accents without claiming the elaboration of a general theory. Therefore, I do not address myself exclusively to music-theoretical experts, but to all who are interested in questions of a specifically music-related artistic research and its potentials. Thus, I first attempt to take stock of the current situation by presenting historical and current ‘double connections’ of the discipline of music theory – especially in its capacity as Satzlehre – to the artistic practice of composing as well as to music research. Furthermore, as an example of my own artistic research, I present an analytical recomposition that explores the tonal implications of an ‘atonal’ song by Alban Berg and is intended not only to open up new perspectives on the original work, but also to include my own subjectively justified artistic choices. Finally, I discuss potentials of a ‘new music’ that artistically addresses the exploration of theory and traditional techniques of composition.

Unter der Kapitel-Überschrift »Methodologie der Innovation: Wissenschaft als Kunst« bezieht sich der Klangkünstler Marcus Maeder auf den Wissenschaftstheoretiker Paul Feyerabend: »Die Abgeschlossen- und Abgeklärtheit der Wissenschaftssphäre« sei diesem »zeitlebens ein Dorn im Auge«[1] gewesen. »Um wirkliche Innovation herzustellen, müss[t]en wissenschaftliche Regeln laufend verletzt werden – aus dem Bewusstsein heraus, dass im Befolgen von ›selbstverständlichen‹ methodologischen Regeln kein Erkenntnisfortschritt liegt und dass ›echte‹ Wissenschaft keine logisch desinfizierte Praxis ist, sondern vielmehr ›jenes komplizierte, feingesponnene, halbintuitive und stets widerspruchsvolle Gebilde, das wir heute vor uns haben.‹«[2] »Die Übertretung von Regeln, Tabus und das Zurücklassen von bekannten Ansätzen«[3] freilich sind Merkmale, die vor allem während des letzten Jahrhunderts förmlich zu Topoi westlichen Kunstschaffens geworden sind; somit liegt die Sichtweise nahe, dass Wissenschaft, die sich derartig ›künstlerischer‹ Prinzipien in kreativer Weise bedient, bereits per se eine Nähe zur Kunst aufweist. Mit Kunst im eigentlichen Sinne aber verschmilzt sie spätestens dann, wenn künstlerische Praxis selbst zum Instrument ›wissen-schaffender‹ Forschung wird,[4] bzw. wenn Forschungen angestellt werden, die ohne die konkrete Eigenerfahrung des praktischen Kunstschaffens nicht möglich wären oder zu keinem sinnvollen Ergebnis führen würden. Zum musikbezogenen Kunstschaffen zählen – neben neueren, teils hybriden Formen von Musiktheater und Klangkunst – zunächst die traditionellen, im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts zunehmend an Eigenprofil gewinnenden Disziplinen der Komposition, der Interpretation und Improvisation. Vor allem akademisch geprägte Komponist*innen und Improvisationskünstler/Performer*innen sind heute, nicht zuletzt aufgrund der Nachwirkungen der großen ästhetischen Diskurse der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, oft zutiefst geprägt vom Geist emphatischer ›Regelübertretung‹. Von der Interpretationskunst, aber eben auch von den ›nicht-ausübenden‹ Fächern der Musikwissenschaft und Musiktheorie hingegen ließe sich dies, wenn überhaupt, mit weniger großer Eindeutigkeit sagen. So stellt sich konkret die Frage: Wie passen zu einem solch ›progressiven‹ Wissenschafts- und Kunstverständnis wie oben angedeutet nun Disziplinen wie ›Kontrapunkt‹ und ›Harmonielehre‹ (je nach ortsüblichem Sprachgebrauch heute zumeist ›Satzlehre‹, ›historische Satztechniken‹, ›Tonsatz‹), Instrumentations- und Formenlehre, welche ja die Verwalterinnen schlechthin von Regelwerken zu sein scheinen, deren stetige »Verletzung« im Sinne der eingangs angeführten Zitate eigentlich die Sache forschenden Kunstschaffens sein müsste? Lässt sich zwischen diesen Fächern und dem aktuellen Diskurs um Artistic Research eine Brücke schlagen, von der im besten Falle wechselseitig profitiert werden kann?

Projekte, die explizit als Artistic Research bzw. ›künstlerische Forschung‹ deklariert sind, zeichnen sich oftmals durch eines oder mehrere der folgenden Merkmale aus: Inter- bzw. Transdisziplinarität,[5] mithin die Verwischung oder völlige Aufhebung der Grenzen nicht nur zur Wissenschaft, sondern auch zwischen den Künsten (damit einhergehend eine Entgrenzung bzw. Auflösung des traditionellen ›Metiers‹, oftmals befördert durch Schlagworte wie ›Konzeptualismus‹, Medien-, Performance-, Digitalkunst etc.), Interaktion mit dem Publikum, d. h. eine grundsätzliche Hinterfragung der Rezipientenrolle, zudem ein spürbar stärkeres Maß an konkreter ›Weltbezogenheit‹ als in herkömmlichen, rein musikalisch definierten Ausdrucksformen.[6] Fast scheint es so, als sei es noch immer jener »Drang aus dem Handwerkerthume heraus zum künstlerischen Menschenthum, zur freien Menschenwürde«[7] des ›Gesamtkünstlers‹ Richard Wagner, dem bis heute mit ungebrochener Emphase Ausdruck verliehen wird. Die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, eine der Musikhochschulen im deutschen Sprachraum, die die künstlerische Forschung bereits akademisch institutionalisiert haben, führt das »Bewusstsein für Fragen der gesellschaftlichen beziehungsweise sozialen Relevanz«[8] als integralen Bestandteil der »Mission« ihres Artistic Research Centers an. Angesichts derart expliziter Bestrebungen, sich als ›relevant‹ zu erweisen, will es fast so scheinen, als sei künstlerische Forschung für viele ihrer Vertreter*innen in erster Linie ein Instrument, gesellschaftlichen Fragen künstlerisch nachzugehen.[9] Da Musiktheorie – zumindest in ihrer an Hochschulen gelehrten Form – noch immer ein hauptsächlich musikimmanentes, auf Analyse, strukturelles Verständnis und satztechnische ›Re-Produktion‹ von Notentexten ausgerichtetes Metier ist, könnte also auch die Frage, ob ›echte‹ künstlerische Forschung ›grenzüberschreitend‹ sein und dabei einen erkennbar aktuellen Weltbezug aufweisen müsse, Anlass zu grundsätzlicher Diskussion darüber geben, inwieweit eine solch ›handwerkliche‹ Musiktheorie überhaupt das Potenzial hat, vollwertiger und erwünschter ›Player‹ im Artistic-Research-Diskurs zu sein. Möglichen Antworten auf diese Frage möchte ich mich in den folgenden Abschnitten annähern.

Theorie – ›Satzlehre‹ – Komposition

Bis heute herrscht ein weitreichender, auch institutionell verankerter Konsens darüber, dass eine gewisse historisch-musiktheoretische (Aus-)Bildung sinnvolle Vorbedingung elaborierterer Formen des Komponierens ist.[10] In der Tat ist neuzeitliche Musiktheorie vor allem ›Theorie des Komponierens‹ – und damit geschichtlich aufs Engste mit dem künstlerischen Tätigkeitsprofil des oder der Komponist*in verbunden.[11] Im Gegensatz zur antiken musica theorica ist das, was wir gemeinhin unter Musiktheorie verstehen, heute ein klarer Bestandteil der musica practica – auch wenn mit der Verbreitung einer sich als wissenschaftlich verstehenden, dabei wesentlich durch musikalisch ›dilettierende‹ Intellektuelle getragenen Musiktheorie im 19. Jahrhundert[12] diese Zuschreibung nicht mehr derart eindeutig sein mag wie in den Jahrhunderten zuvor. ›Komponisten-Theoretiker‹, auch wenn sie klar von jenen neueren, teils spekulativen Konzepten geprägt sind, betonen gerne ausdrücklich ihre ›Theorieferne‹ und suchen das, was sie als Lehrsätze formulieren, in engster Verbindung mit einer lebendigen, genuin künstlerisch inspirierten Praxis erscheinen zu lassen. Prominentestes historisches Beispiel für ein derart ›antitheoretisch‹ sich gebärdendes Theoriewerk ist wohl Arnold Schönbergs wortgewaltige Harmonielehre, deren berühmter Schlusssatz, »Wer wagt hier Theorie zu fordern!«,[13] geradezu als ideologiebildend für das 20. Jahrhundert angesehen werden kann. Von einer allgemeineren, heute natürlich zumeist epochen- und stilbezogenen ›Theorie des Komponierens‹, deren Vertreter*innen selbst nicht notwendigerweise kompositorisch tätig sind, deutlich zu trennen ist hingegen jene vor allem post-Schönberg’sche Art der Theoriebildung, wie sie Christian Utz unter dem Oberbegriff »Komponistentheorien«[14] bespricht. Es zeigen sich in diesem Gegensatz zwei zunächst gänzlich verschiedene Haupterscheinungsformen von ›Kompositionstheorie‹: einerseits eine solche, die die Merkmale und ›Regeln‹ vorhandener Musik auswertet, beschreibt, gegebenenfalls systematisiert und für praktische Übungen lediglich neu aufbereitet – andererseits eine solche, die der künstlerischen Praxis gleichsam vorauseilt oder sie doch zumindest zeitgleich flankiert.

Den vielfach mit scharfer Polemik einhergehenden Befund, dass seit der Etablierung von Konservatorien im 19. Jahrhundert das Fach Musiktheorie hauptsächlich zum Betätigungsfeld technisch versierter ›Kleinmeister‹ geworden sei, denen die künstlerische Originalität abgehe,[15] mag man entweder als weitgehend zutreffende Tatsachenbeschreibung akzeptieren oder in konkreten Fällen auch als unzulässige Verallgemeinerung entschieden zurückweisen. Dass romantische ›Genies‹ sich fast durchweg ›theoriefern‹ im Sinne einer teils offensiv inszenierten künstlerischen Voraussetzungslosigkeit zu positionieren suchten,[16] kann kaum bestritten werden. Es trifft durchaus den Kern der Sache, wenn der Serialist und Elektronik-Pionier Herbert Eimert 1964 beklagt, selbst noch die Vertreter der Zwölftontechnik hätten »die alte tonale Praxis bestätigt, dass Komponisten nicht gern über ihre musikalische Technik reden«.[17] Nicht nur in Bezug auf die radikale Wahl der Mittel, sondern auch angesichts einer plötzlich (wieder) neu hinzukommenden Rolle von Musiktheorie als Vordenkerin, Vermittlerin und flankierende Apologetin neuer ästhetischer Errungenschaften in der kompositorischen Praxis erscheint dagegen das Auftreten der Nachkriegs-Avantgarde als echter Zeitenwandel:

Im spontanen Mitteilungsbedürfnis serieller Komponisten erweist sich die Musik in ihrem rational erfaßbaren Teil wieder als angewandte Musiktheorie. An die Stelle des Meisterwerk-Komforts und der entsprechend ›nachhinkenden‹ Theorie ist das präsente systematische Wissen getreten.[18]

Es liegt auf der Hand, dass die Entwicklung derart »angewandter Musiktheorie« im Sinne Eimerts sich problemlos als eine Form künstlerischen Forschens begreifen ließe, die ohne Bezug zu anderen Künsten, aber auch ohne konstruierten Gesellschaftsbezug genuin »künstlerisches Wissen«[19] generiert. Die experimentelle Arbeit Eimerts und anderer am Studio für elektronische Musik des WDR, in der die Erforschung akustischer Phänomene und deren Erzeugung sowie kompositorische Praxis und Theoriebildung fließend ineinander übergingen, kann hierfür als besonders anschauliches Exempel aus der jüngeren Musikgeschichte herangezogen werden. Die vor etwa einem halben Jahrtausend stets musiktheoretisch begründeten Neuerungen in der Kontrapunktlehre, insbesondere aber die ›Wiederentdeckung‹ von Chromatik und Enharmonik, die sich in neuen Stimmungssystemen, dem Bau von Instrumenten wie dem Archicembalo und nicht zuletzt im ›experimentellen‹ Komponieren italienischer Madrigalisten des 16. und frühen 17. Jahrhunderts niederschlugen, mögen als Beispiele aus früherer Zeit gelten. So einfach hier allerdings auch der Bogen zum heutigen Begriff von ›künstlerischer Forschung‹ zu schlagen ist: Ausgangspunkt meiner weiteren Überlegungen sind weder »Komponistentheorien« noch Eimerts Theoriebegriff im Kontext der Avantgarde, sondern tatsächlich jene »nachhinkende Theorie«, wie sie heute eindeutig vorherrscht.

Spätestens seit dem bis in die Gegenwart andauernden Erfolg von Diether de la Mottes Harmonielehre von 1976 ist deutlich geworden, dass der Anspruch, in erster Linie angehende Komponist*innen mit satztechnischem Rüstzeug auszustatten, zumindest im musiktheoretischen ›Mainstream‹ weitgehend passé ist. Trotz der enthaltenen Satzübungen geht es de la Motte ganz offensichtlich weniger um die Herausbildung technischer Fähigkeiten als vielmehr um einen dezidiert analysebetonten Unterricht, welcher »Einsicht«[20] in das Schaffen großer Meister der Vergangenheit gewährt. Während Schönberg sich vor allem theorieskeptisch positionierte und einen bemerkenswert konservativen Handwerksethos vertrat, so sind handwerksskeptische Untertöne bei de la Motte nicht zu überhören.[21] Nur ein Scheinwiderspruch ist es, dass er trotz historisch-chronologischer Vorgehensweise eine im Kern ahistorische, von der Musiktheorie Hugo Riemanns hergeleitete analytische Sprache wählt. Hieraus erwachsen Analysen, die das eigentliche ›Handwerksdenken‹ der besprochenen Komponisten nicht unbedingt treffen.[22] Man könnte sagen: Es fehlt die Suche nach Annäherung an genau jenes »künstlerische Wissen«, das für einen wahrhaft authentischen Einblick in die historische Werkstatt notwendig wäre. Aus diesem Umstand erwuchs weiterer Reformbedarf: Angestoßen u. a. durch Wolfgang Buddays Harmonielehre Wiener Klassik[23] verbreitete sich der Standpunkt, dass es notwendig sei, nicht nur historische Musikwerke zu studieren, sondern auch anhand von Quellen das jeweils zeitgenössische kompositionstheoretische ›Bewusstsein‹ zu erforschen. Die ›historische Satzlehre‹ hat sich vielerorts durchgesetzt. Sie bringt zwei folgenreiche Tendenzen mit sich: einerseits die weitere ›Verwissenschaftlichung‹ des Faches (im Sinne einer Annäherung an die historische Musikwissenschaft), andererseits aber auch eine stärkere Hinwendung zu dem, was sich im besten Sinne als praktisch ausgeübtes ›Kunsthandwerk‹ bezeichnen ließe. Auch wenn historische Satzlehre prinzipiell das Gegenteil einer reaktionären Bewegung ist,[24] so sind gewisse ›restaurative‹ Implikationen kaum in Abrede zu stellen.

Stilgebundene Komposition als Kunst

Der Ort, an dem eine streng quellenbasierte, historisch informierte Satzlehre heute vermutlich am intensivsten vermittelt wird, ist die in den Neunzigerjahren durch den Organisten und Musikforscher Olivier Trachier begründete Klasse für Polyphonie des 15.–17. Jahrhunderts am Conservatoire de Paris. Der Ausrichtung des Hauses entsprechend steht hier weniger der wissenschaftliche Diskurs im Vordergrund, als vielmehr die praktische Arbeit unter höchsten technischen Anforderungen.[25] Wer diese Klasse durchläuft, in der u. a. das Anfertigen kompletter sechs- bis achtstimmiger Motetten in definierten Personalstilen der Renaissance zum Standardprogramm zählt, macht eine interessante Erfahrung, die in eigenwilligem Widerspruch zu einer vielleicht als besonders ›deutsch‹ zu bezeichnenden Grundüberzeugung der Nachkriegsjahrzehnte zu stehen scheint: nämlich, dass Komponieren (und ums ›Komponieren‹ geht es hier zweifelsfrei!), auch wenn es in einer musikalischen Sprache stattfindet, die nicht fortschrittlich, ja nicht einmal die eigene ist, dennoch eindeutig Kunst ist.[26] Wie aber lässt sich überhaupt begründen, dass derartige Produkte, denen anderswo unter der Bezeichnung ›Stilkopie‹ die Aura von muffigem Akademismus, mangelnder Kreativität und antikünstlerischer Rückwärtsgewandtheit anhaftet, Kunst seien? Es ist naheliegend, diese natürlich schwierige, da stark definitionsabhängige Zuschreibung am subjektiven Empfinden festzumachen. Der Komponist Julian Klein spricht von »künstlerischer Erfahrung«[27] – ein Begriff, der auch in diesem Zusammenhang passend erscheint. Die Selbsterfahrung des ›Künstlerseins‹ beginnt ab jenem Punkt, an dem man spürt, dass das bloße Anwenden von erlernten Reflexen, Techniken und Schemata (bis hierhin ist man gewissermaßen ›Objekt‹) nicht ausreicht, um die Arbeit überzeugend zu vollenden: Man wird zum eigentlich schöpferischen Subjekt. Jener schwer zu greifende Umschlagpunkt geht einher mit einem deutlich erhöhten Maß an innerer Identifikation mit dem entstehenden ›Werk‹, als es etwa bei der bloßen Harmonisierung von Choralmelodien, der Realisation von Partimenti oder dem Schreiben von Fugenexpositionen möglich wäre. Man macht sich so die von außen oktroyierte Tonsprache in gewissem Sinne tatsächlich zu einer ›eigenen‹. Diese erlaubt es, sich trotz starker stilistischer und formaler Restriktionen durchaus differenziert in ihr zu äußern und zu entfalten.

Gerade die Tatsache, dass in letzter Konsequenz natürlich keine heute lebende Person exakt so ›fühlen‹ kann wie der bzw. die Referenzkomponist*in, macht jede subjektiv gelungene Stilkopie in gewisser Weise zum individuellen ›Kunstwerk‹, denn jeder findet ab einem bestimmten technischen Niveau auch eigene Denk- und Vorgehensweisen, um das Ziel zu erreichen.[28] Dennoch: Man erlangt und perfektioniert auf diesem Wege ein »künstlerisches Wissen«, das es zweifellos erlaubt, einen historisch gewachsenen Stil wesentlich effektiver zu erforschen als rein theoretisch begründete Methoden es können[29] – und hier liegt denn auch der primäre Sinn derartiger Übungen. Dass dies ein ernstzunehmender wissenschaftlicher Ansatz ist, zeigt die ›experimentelle Archäologie‹, die übrigens nicht nur als konkreter Versuch der Wiederbelebung historischer ›Baukunst‹, ›Handwerkskunst‹ etc., sondern auch im zu Beginn der Einleitung vorgestellten ›höheren Sinne‹ künstlerisch ist: Sie erfüllt gegenüber konventionellen Forschungsmethoden nämlich genau jenen durch Feyerabend geforderten Tatbestand kreativer Regelverletzung, der notwendig ist, um mittels belastbarer Hypothesen in Wissensbereiche vorstoßen zu können, die sonst für immer verschlossen blieben. Nichts anderes als das, was die Experimentalarchäologie in Bezug auf die Geschichtswissenschaften leistet, leistet aber die Kunst der ›Stilkomposition‹ in Bezug auf die Musikforschung.

Das Problem der ›künstlerischen Außenwirkung‹

Als Zwischenfazit sei an dieser Stelle festgehalten, dass Musiktheorie, wie sie an Musikhochschulen und Konservatorien gelehrt wird, seit Entstehung dieser Institutionen einen mehrfachen Wandel durchgemacht hat: von einer keineswegs primär historisch ausgerichteten, propädeutischen Handwerkslehre für das ›echte‹ Komponieren hin zu einer theoretisch-praktischen Auseinandersetzung mit historischen Satztechniken, deren primäres Ziel der Erkenntnisgewinn in Bezug auf Bestehendes ist. So unterschiedlich diese Zielsetzungen auch sein mögen: Das Fach ist dabei stets ein grundsätzlich künstlerisches geblieben. Stärker als für jede andere musikbezogene Disziplin, die sich heutzutage studieren lässt, ist in der Musiktheorie die folgende Feststellung Tag für Tag hautnah erfahrbar: »Kunst und Wissenschaft sind keine getrennten Domänen, sondern vielmehr zwei Dimensionen im gemeinsamen kulturellen Raum.«[30] Und in Reaktion auf Ludwig Holtmeiers bereits vor einem Vierteljahrhundert formulierte Frage »Nicht Kunst? Nicht Wissenschaft?«[31] ließe sich wohl erwidern: »Kunst und Wissenschaft!« Selbst für jene ›Achtundsechziger-Periode‹, der u. a. de la Motte zuzurechnen ist und im Zuge derer die Auseinanderentwicklung der vormals eng verbundenen Fächer Komposition und Theorie entscheidend voranschritt, gilt dieser Befund. Der Freiburger ›Altachtundsechziger‹ und Ernst-Kurth-Verfechter Eckehard Kiem kann als eindrückliches Beispiel eines Musiktheoretikers genannt werden, der sich einerseits im emphatischen Bekenntnis zur Neuen Musik als Komponist verstand, gleichzeitig aber die Analyse – und damit einen im besonderen Maße subjektiv geprägten Modus von ›Forschung‹ – gegenüber der Satzlehre zur »Königsdisziplin«[32] erklärte. Dass dies keineswegs zur Verbannung der Praxis führte, sondern gerade bei Kiem (der äußerlich eine ähnliche Skepsis gegen jeglichen »Rückfall in regelfixiertes Handwerk«[33] an den Tag legte, wie es auch bei de la Motte spürbar ist) eine durchaus ›harte‹ satztechnische Ausbildung zentraler Bestandteil des Unterrichts war, hat Johannes Menke in seinem Nachruf unterstrichen.[34] Doch selbst wenn man diesen Aspekt des Praktischen beiseiteließe oder gar in die Sphäre des ›Unkünstlerischen‹ verwiese, so bliebe doch das Schaffen Kiems (und anderer) ein genuin ›künstlerisch-forschendes‹. Wie nah einerseits der nüchterne, notentextbasierte Befund und andererseits eine in ihrer Poetik nicht anders als ›künstlerisch‹ zu bezeichnende Analysesprache beieinanderliegen können, zeigen seine feinsinnigen, immer auch subjektiv begründeten Verbalisierungen musikalischer Wirkung. Derartige musikbezogene ›Sprachkunst‹ ist Ausdruck eines reflektierten, dabei stets an eigenes »künstlerisches Wissen« rückgebundenen »ästhetischen Erlebens«.[35]

Während die ›künstlerische Außenwirkung‹ musiktheoretischer Hermeneutiker*innen also vor allem in ihrer verbalen Ausdrucksfähigkeit zu suchen ist, so lag sie bei den Vermittler*innen propädeutischer Kompositionslehre in den direkten Auswirkungen dieser Lehre auf die kompositorische Praxis und schlug sich in Musikwerken nieder, deren aufgeklärte Betrachtung natürlich keine scharfe Grenzziehung zwischen ›Kunst‹ und ›Handwerk‹ zulässt. Die Frage wäre nun jedoch, worin eigentlich die ›Kunstwirkung‹ einer historischen Satzlehre aktueller Prägung liegen kann, die ja oftmals weniger auf hermeneutische Werkanalyse als auf Stilanalyse abzielt. Anders als noch im 19. Jahrhundert wäre es in der Tat gewagt, einen generellen Bezug zwischen dem im Kompositionsstudium noch immer obligatorischen Erlernen historisch wegweisender Satztechniken und dem eigentlichen, in die Öffentlichkeit vordringenden kompositorischen Output behaupten zu wollen – auch wenn der satztechnische Unterricht zur Herausbildung eines gleichsam im Hintergrund stehenden ›Grund-Handwerks‹ auch dann unverzichtbar bleibt, wenn man sich ästhetisch und in der Wahl der kompositorischen Mittel weit davon entfernt. So erscheint die Praxis historischer Kompositionstechniken zunächst als weitgehend akademisch-zirkuläres Geschäft: Künstlerische Fertigkeiten, die zum Erwerb eines einschlägigen Studienabschlusses führen, werden an die nächste Generation Studierender weitergegeben, ohne dass in nennenswertem Umfang etwas davon direkt nach außen dringen würde.[36] Die unmittelbar öffentlichkeitswirksamen künstlerischen Anwendungsbereiche sind weitgehend auf die kirchenmusikalische Organist*innenpraxis, gewisse Theater- und Filmproduktionen,[37] populäre bzw. pädagogische Sätze sowie auf jene Bereiche der ›historischen Aufführungspraxis‹ beschränkt, in denen ein ›freierer‹ Umgang mit Notentext möglich oder gar notwendig ist. Hier sind vor allem starke Berührungspunkte zur Improvisation auszumachen: Man denke etwa an die heute wieder auflebende Praxis, Solokonzerte mit eigenen Kadenzen aufzuführen. Ein weiterer Anwendungsbereich ist die Rekonstruktion historischer Werke, zumeist Vollendungen fragmentarisch gebliebener Kompositionen,[38] oftmals auf Grundlage von Skizzenmaterial. Auch wenn deutlich wird, dass die Anwendungsgebiete traditioneller Kompositionspraktiken grundsätzlich also noch immer vielfältig sind, so handelt es sich doch zumeist eher um kleinere Nischen oder um Bereiche, die eine tendenziell größere Distanz zur musikalischen ›Hochkultur‹ aufweisen. Je weiter sich aber jener ›populäre‹ Geschmack, der gerade für die Musikpflege im Laienwesen, in Kirchen und Schulen maßgeblich ist, von der Klassik entfernt (und diese damit sukzessive ihren einstmals unhinterfragten Status als ›unvergänglicher‹ Kulturwert einbüßt), desto angreifbarer wird eine dann fast nur mehr als Hochschulfach wahrnehmbare Satzlehre. Alleine schon, um den weiteren Fortbestand eines authentisch verkörperten, historisch fundierten kompositionstechnischen Know-hows zu sichern (ein Ziel, das wahrlich nicht nur im nachvollziehbaren Eigeninteresse zahlreicher musiktheoretischer Fachvertreter*innen liegt!), ist es deshalb heute von größter Bedeutung, verstärkt Ausdrucksformen zu erschließen, die einerseits in den akademischen Wissenschaftsdiskurs, andererseits aber auch als Kunst wahrnehmbar in die Öffentlichkeit ausstrahlen.

Artistic Research als Chance

In den vorangegangenen Abschnitten wurde deutlich gemacht, wie vielfältig die Bezüge von Musiktheorie im Allgemeinen und Satzlehre im Besonderen zu dem sind, was man als ›künstlerische Forschung‹ bezeichnen könnte – und zwar bereits lange, bevor Artistic Research, zunächst ausgehend von anderen Kunstsparten, auf die akademische Tagesordnung drängte. Die Aktualität dieses ›Trends‹ bietet zweifellos große Chancen, das Fach Musiktheorie als künstlerische Disziplin weiterzuentwickeln, dabei Standpunkte neu zu definieren und Potenziale zu erschließen. Umgekehrt ist zu erwarten, dass auch der aktuelle Artistic-Research-Diskurs entscheidende Bereicherung erfahren wird, wenn Musiktheoretiker*innen verstärkt Erfahrungen und Perspektiven aus jenem Grenzbereich von Kunst und Wissenschaft einbringen, der für ihr Metier seit jeher charakteristisch ist. So tätigt etwa Cosima Linke die folgenden Überlegungen, deren Kernaussage ganz im Einklang mit dem Berufsverständnis von Analytikern wie Eckehard Kiem, aber auch demjenigen der Verfechter einer betont praxisbezogenen historischen Satzlehre zu stehen scheint:

Musikalisches Analysieren ist eine Praxisform der verstehenden Auseinandersetzung mit Musik, welche neben vorrangig theoretisch und begrifflich geprägten (also diskursiven) Praktiken auch genuin musikalische (also ästhetische) Praktiken sowohl voraussetzt als auch beinhaltet […], die mit verkörperten Wissensformen im Unterschied zu rein diskursiven Wissensformen einhergehen [...]: wie verschiedene Modi des musikalischen Hörens, Komponieren und Interpretieren sowie generell Musikmachen wie Blattspielen oder Improvisieren.[39]

Dass ›Satztechnik‹ als definierter Modus des ›Komponierens‹ eine naheliegende, präzisierende Ergänzung dieser Auflistung von Erscheinungsformen »verkörperten« Wissens sein könnte, liegt auf der Hand. Ebenso plausibel ist es, wenn Linke aufzeigt, dass die aktuelle Theoriebildung im Artistic-Research-Diskurs noch deutliche Lücken aufweist (die u. a. durch Praktiken aus dem Umfeld des Faches Musiktheorie zu füllen wären), indem sie bewusst der Frage »nach den genuin künstlerischen Praktiken und Wissensformen innerhalb von traditionell eher als wissenschaftlich oder theoretisch eingeordneten musikbezogenen Praktiken«[40] nachgeht, anstatt lediglich zu fragen, »welche spezifischen Wissensformen, Forschungsbegriffe und Methodologien […] ein Forschen innerhalb künstlerischer Praktiken charakterisieren und auszeichnen, und inwiefern sich dieses künstlerische Forschen von ›traditioneller‹ akademischer bzw. wissenschaftlicher Forschung einerseits und von nicht als Forschung intendierter künstlerischer Praxis andererseits […] differenzieren lässt«.[41] In diesem Sinne sind die von ihr vorgestellten analytischen »Momentaufnahmen« in Form unterschiedlicher, auf historischen Querverbindungen und subjektiv ›empfundenen‹ Hör-Assoziationen fußender ›Umdeutungen‹ der Eröffnungstakte von Alban Bergs Klaviersonate trotz der künstlerisch-praktischen Vorgehensweise letztlich doch am ehesten noch jenem Komplex zuzuordnen, den Henk Borgdorff – in sorgsamer Unterscheidung zu Research for the arts und Research in the arts – als Research on the arts[42] bezeichnet – also »Forschung über die Kunst«, aber eben unter methodischer Einbeziehung von Praktiken eben jener Kunst. Es handelt sich um ein gutes Beispiel dafür, wie Erscheinungsformen historischer Satzlehre den musiktheoretischen ›Output‹ künstlerisch bereichern können, indem »verkörperte Wissensformen« (musikalische Praktiken) konkret zur Anwendung gebracht werden und damit wiederum neues Wissen bzw. neue Erkenntnis generieren – also ganz im Wortsinn von Kleins These, es sei eigentlich die »Forschung, die künstlerisch«[43] werde (und nicht umgekehrt). Durchaus ähnliche satztechnische Experimente hat im Übrigen bereits Ludwig Holtmeier zur unmittelbar einleuchtenden Untermauerung rein diskursiv schwerlich ›beweisbarer‹ Hypothesen verwendet;[44] ein weiteres Beispiel findet sich im 2020 erschienenen Band Am Rand der Tonalität, in dem Bernhard Haas »Töne auf Abwegen«[45] satztechnisch nachweist und damit – nach den Worten der Herausgeber – »artistic research im besten Sinne ermöglicht und im Medium Musik erfahrbar macht«.[46]

›Rekomposition‹

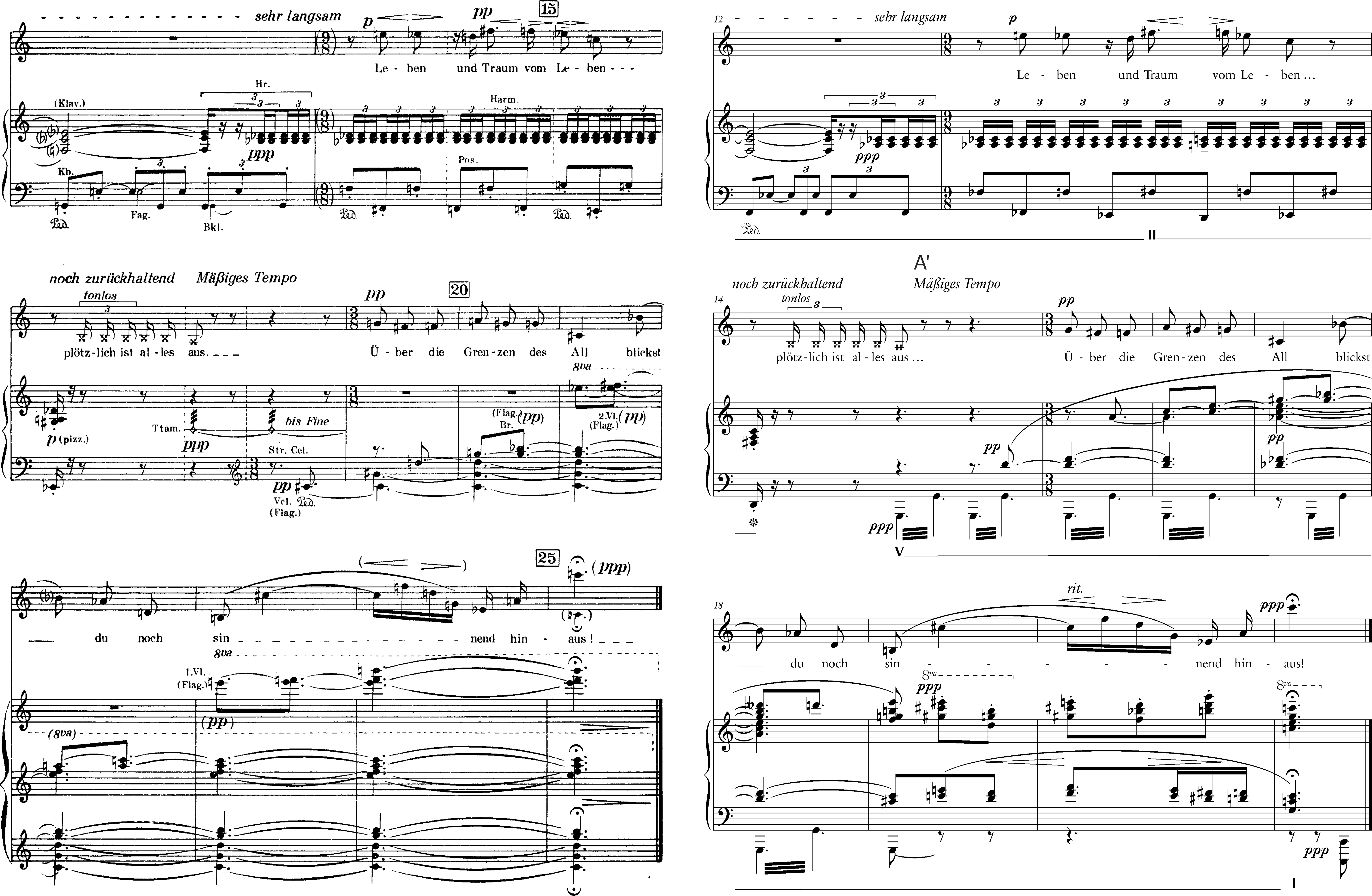

Im Gegensatz zu den oben angeführten Beispielen zielen die folgenden Überlegungen vor allem auf etwas ab, das inhaltlich zwar nah verwandt ist, sich jedoch hinsichtlich Form und Wirkung noch einmal signifikant davon unterscheidet: Mir geht es hier nicht primär um ›praxisgestützte‹ musikalische Analyse als Beitrag zur Wissenschaft, sondern um eine musikalische Bearbeitungskunst, deren forschende Auseinandersetzung mit dem Original sich als ›vollwertig‹ künstlerisches, klingendes Konzertformat präsentiert und somit eine andere Außenwirkung hat – mit anderen Worten: ein Format, das jenem innerhalb des Artistic-Research-Diskurses am kontroversesten debattierten Anspruch[47] gerecht wird, im eigentlichen Sinne Research in the arts zu sein. So möchte ich im Folgenden eine Form der künstlerischen Werkbearbeitung vorstellen, die ich als ›Rekomposition‹ bezeichne und in der sowohl das Moment von historisch-analytischer ›Stilstudie‹ als auch frei assoziative, in der subjektiven Auseinandersetzung mit dem Original begründete künstlerische Entscheidungen enthalten sind. Es handelt sich um eine Studie über Bergs »Über die Grenzen des All« aus den ›Altenberg-Liedern‹ op. 4, die bereits um 2012 entstand und deren Ausgangsidee der Frage geschuldet war, wo ›Tonalität‹ aufhöre und ›Atonalität‹[48] anfange – ein ganz typisches Beispiel für ein Problem, dessen Erforschung mit diskursiven Ansätzen allein kaum befriedigend gelingen kann, auf das man allerdings fast zwangsläufig stößt, wenn man sich mit jenen Werken der Schönberg-Schule auseinandersetzt, die ›äußerlich‹ bereits die (gefühlten) Grenzen der Tonalität erreichen oder überschreiten, bei denen jedoch durchaus ein tonaler ›Kern‹ in Gestalt harmonischer Stufenfolgen spürbar ist,[49] der sich stellenweise deutlicher, teils aber auch nur sehr subtil (und damit in besonderem Maße von der subjektiven Wahrnehmung des informierten Hörers abhängig) bemerkbar macht. Die Leitfrage der im Folgenden komplett wiedergegebenen ›Retonalisierungsstudie‹ ließe sich folgendermaßen formulieren: Ist es möglich, derlei tonale ›Restbestände‹ nicht nur analytisch dingfest zu machen, sondern mit kompositorischen Mitteln derart zu verstärken, dass sie unmittelbar erfahrbar werden, ohne dass das Werk seine ursprüngliche ›Identität‹ einbüßt? Das künstlerische Forschungsziel läge also nicht nur darin, eine alternative ›Neukomposition‹ zu schaffen, sondern letztlich auch die Wahrnehmungsperspektive auf das Original zu verändern und zu erweitern. In den vergangenen Monaten habe ich diese Arbeit einer umfassenden Revision unterzogen und zur Aufführung gebracht:

Beispiel 1: Gegenüberstellung von Alban Berg, »Über die Grenzen des All« aus ›Altenberg-Lieder‹ op. 4 (Klavierauszug) und Robert Christoph Bauer, ›Retonalisierungsstudie‹

Zunächst sei angemerkt, dass der Klaviersatz fast gänzlich auf dem Klavierauszug[50] beruht – streng genommen handelt es sich also um eine Bearbeitung zweiten Grades. Diese ist gleichzeitig ›Kontrafaktur‹, denn die Singstimme entspricht voll und ganz Bergs Originalkomposition. Die Entscheidung, keinen Ton dieser Stimme zu verändern, beruht nicht auf Willkür oder spontaner künstlerischer ›Setzung‹, sondern vielmehr darauf, dass die Gesangsmelodie sich mir – bevor ich überhaupt das harmonische Material des ›Begleitsatzes‹ genauer untersuchte – als eigentliche Trägerin einer latent in ihr enthaltenen, durch großflächig auskomponierte Fundamentschritte definierten Tonalität offenbarte. So fällt zunächst (T. 2–3) das engschrittige Kreisen der Melodie um den ›Dominantgrundton‹ g¹ auf, wobei fis¹ und gis¹ jeweils als chromatische Durchgangsnoten zur ›Dominantseptime‹ f¹, bzw. von der frei eintretenden ›None‹ a¹ zurück zum g¹ fungieren. Das in Takt 4 rhythmisch betonte cis¹ könnte zunächst im Sinne eines terzgeschichteten Mehrklangs als hochalterierte Undezime aufgefasst werden (man denke etwa an die häufige Verwendung dieses Akkordtyps bei Ravel oder im Jazz[51]), wirkt dann allerdings – allein schon aufgrund seiner tiefen Lage – doch eher wie ein freier, aufwärts gerichteter chromatischer Vorhalt zu jenem d¹, das etwas verspätet im Folgetakt erscheint, nachdem das synkopisch vorbereitete b¹ in Takt 5 vorhaltsartig zur nunmehr ›tiefalterierten None‹ as¹ geführt wurde. In Takt 6–7 wiederholt sich die Auflösung eines stark gedehnten cis² (nun also eine Oktave höher) hin zu d² – und Takt 7 wirkt schlussendlich klar als abwärts gerichtete Dominantseptakkord-Brechung mit ausgesparter Terz, dessen Quinte auf der letzten Zählzeit quasi leittönig (d. h. auf e¹ gerichtet) hochalteriert (die in diesem Sinne ›korrekte‹ Orthographie wäre dis¹ statt es¹) und zusätzlich mit der None versehen wird, bevor die endgültige Auflösung in die Tonika folgt und damit der am Ende des Stücks melodisch wiederholte A-Teil einen klar kadenziellen Abschluss findet. Der ›dominantprolongierte Schlussfall‹ des Liedes wird so bereits als Eröffnungsgeste vorweggenommen.[52]

Die harmonische Grundierung des A-Teils gestaltet sich im Spannungsfeld der notwendigen Harmonisierung ›harmoniefremder‹ Melodietöne einerseits und der gleichzeitigen Bindung an den prolongierten Grundton G andererseits. So ergibt sich trotz gleichbleibenden Fundaments ein gewisser harmonischer Reichtum, der durchaus mit dem Tonalitätsdenken der Schönberg-Schule korrespondiert.[53] Wo liegt nun aber die Verbindung zu Bergs statischem Zwölftonakkord, mit dem er die Eröffnungstakte durchweg unterlegt? Im Original wird dieser Akkord lediglich durch Umschichtung der Orchesterinstrumente einem mehrfachen ›Farbwechsel‹ unterzogen, ohne dabei seine eigentliche Tonhöhenstruktur zu verändern. Auch hier war meine Vorgehensweise keineswegs von Willkür geprägt, sondern höchstens von einer gewissen Subjektivität der Assoziationen: So werden komplexe Vielklänge allein schon aufgrund ihres harmonischen Spannungsgehalts oftmals dominantisch aufgefasst; gleichzeitig liegt die Assoziation mit dem Obertonspektrum nahe[54] (man denke auch an Skrjabins ›Mystischen Akkord‹[55] oder Messiaens Accord de la résonance als Vorläufer der komplexen Spektralharmonie bei Gérard Grisey[56] oder Georg Friedrich Haas, innerhalb derer wiederum die vertraute ›Dominantsept-Klanglichkeit‹ vielfach deutlich zu Tage tritt). An die Stelle von Bergs ›Farbwechseln‹ treten in meiner Fassung nun zwar Akkordwechsel, aber eben keine ›Funktionswechsel‹.[57] Wesentlich klarer noch als in den Eröffnungstakten offenbart sich jenes Moment von Dominantprolongation im abschließenden A’-Teil, da hier der originale Tamtam-Wirbel durch ein ›Fundament-Tremolo‹ ersetzt wird und sich darüber ein zunächst terzgeschichteter, nur durch vorübergehende Tiefalterationen eingetrübter, am Ende geradezu spektral anmutender dominantischer Mehrklang[58] aufbaut.

Es würde am eigentlichen Wesen von künstlerischer Forschung als nicht in erster Linie diskursivem Modus des Erkenntnisgewinns vorbeigehen, wenn der ästhetische Gegenstand, der solche Erkenntnis vermitteln soll, unbedingt einer detaillierten theoretisch-verbalen Flankierung bedürfte. So sei lediglich gesagt, dass sich mir die Identifizierung der Passage der Takte 9–12 als auskomponierte Subdominante mit großer Eindeutigkeit aufdrängte (verunklarende Faktoren sind hier lediglich Bergs langer ›Bass-Vorhalt‹ fis in T. 9–10, dessen direkte ›Bereinigung‹ zugunsten von f bereits in T. 9 notwendig war, die direkten Kollisionen der ›Mollterz‹ as¹ mit der ›Durterz‹ a¹, die einer Entschärfung bedurften, und schließlich die Tiefalteration von c¹ zu ces¹ ab T. 10, welche allerdings weitgehend beibehalten werden konnte), während der schleichende Übergang zur prädominantischen II. Stufe in Takt 13 weniger klar erschien. Hier ist zudem anzumerken, dass die Einrichtung des Begleitsatzes mit stärkeren Eingriffen in die Tonhöhenstruktur einhergehen musste, um die angedeutete Hörwahrnehmung mit einem ausreichenden Maß an tonaler Eindeutigkeit auf der Ebene der Harmonik zu unterstreichen. Dies geht natürlich auf Kosten einer im Original möglicherweise wirksamen tonalen Ambivalenz bzw. ›Polyzentrik‹.[59] Ein starker Anhaltspunkt hingegen, noch vor der Dominantprolongation des A’-Teils D als Fundament anzunehmen, ist im Übrigen nicht nur der Großterzsprung d²–fis² der Singstimme (»…und Traum…«), der diese Annahme natürlich stützt, sondern bereits das in Takt 8 des Berg’schen Originals als ›Hauptnote‹ eingeführte d², das im Folgetakt als d¹ in die linke Hand wandert und so nicht etwa nur als Tredezime in einem gedachten terzgeschichteten Komplex, sondern als veritable sixte ajoutée erscheint, die dann, vor der Wendung des Fundaments hin zur V. Stufe, jedoch notwendigerweise Grundtoncharakter annimmt und damit der ›doppeldominantischen‹ Vorbereitung des A’-Teils dient. Der B-Teil der Originalversion lässt also durchaus im Sinne des Rameau’schen double emploi die »Interpolation eines weiteren Fundamentalbasstons ohne äquivalenten harmonischen Wechsel«[60] sinnvoll erscheinen – aber dieser im Original kaum erkennbare Wechsel lässt sich ›rekomponierend‹ verdeutlichen.

Das Ergebnis dieses kleinen Experiments im künstlerisch-praktischen Forschungslabor scheint eindeutig: Die Identifizierung eines tonalen ›Kerns‹ ist – zunächst einmal ungeachtet des im Original wirksamen Tonalitätsgrades – grundsätzlich möglich und lässt sich mit künstlerischen Mitteln veranschaulichen. Die hier gezeigte Lösung ist sicherlich nur eine von mehreren Möglichkeiten. Sowohl der analytische Befund als auch die kompositorischen Schlussfolgerungen hieraus unterliegen in unterschiedlichem Maße einer subjektiven Wahrnehmung, die Anlass zu weiterer Diskussion geben könnte. Weniger noch, als es bei rein geisteswissenschaftlicher Forschung der Fall ist, zielt eine Forschung, die in der Gestalt von Kunst auftritt, auch kaum darauf ab, feststehende ›Wahrheiten‹ zu postulieren, sondern sie bezieht ihren Kunstcharakter nicht zuletzt daraus, dass in der ästhetischen Auseinandersetzung mit ihr nicht nur neue Erkenntnisse gewonnen, sondern auch neue Fragen aufgeworfen werden. Aus meinem Experiment geht ferner hervor, dass die ›Retonalisierung‹ der musikalischen Oberfläche nicht unbegrenzt weit getrieben werden kann, sondern dass das Ergebnis sich jedenfalls im Bereich einer ›avancierten Tonalität‹ bewegen muss, wenn Identität und Wiedererkennbarkeit des Ausgangswerks nicht verloren gehen sollen. Ist dies gewährleistet, entsteht sogar Raum für ironisch-kreative ›Paradoxien‹, wie die mit absichtlich ›süßlichen‹ Terzparallelen und am Schluss gar ›straussisch‹ schillernden ›Rosenkavalier-Akkorden‹ kontrapunktierten Kadenzen am Ende der beiden A-Teile zeigen.[61] Nur ein scheinbarer Widerspruch (und damit ein direkt erlebbares Beispiel für das spezifische Tonalitätsdenken des Schönberg-Kreises) ist es, dass der zugrundeliegende Fundamentalbass nicht nur problemlos mit der völlig konventionellen Form des dreiteiligen Liedes korrespondiert, sondern sich – ganz im Sinne der Schönberg’schen Harmonielehre – auch geradezu archetypisch, nämlich als Folge ausschließlich »starker«, d. h. für Schönberg »steigender Schritte«[62] präsentiert. Hinter der komplexen Außenhaut des Liedes verbirgt sich also eine letztlich in hohem Maße ›klassische‹ tonale Struktur.[63] Ob Berg selbst sein Werk tatsächlich in genau dieser Weise gedacht hat, ist nicht notwendigerweise die zentrale Frage – jedenfalls, wenn man Linke in ihrer Annahme folgt, »dass die ästhetische Erfahrung« (dies wäre in unserem Falle die ›Wahrnehmung durch die tonale Brille‹) »den ästhetischen Gegenstand […] mitkonstituiert und dadurch auch transformiert«.[64] Insofern ist Rekomposition ein Ansatz, der sehr wohl geeignet ist, einerseits tiefer in das Originalwerk einzudringen (in diesem Zusammenhang ließe sich von einer Innenperspektive sprechen), sich aber gleichzeitig auch ein Stück weit davon zu lösen (somit also eine Außenperspektive einzunehmen) und sich auf eine frische ästhetisch-künstlerische Erfahrung einzulassen, die keiner weiteren wissenschaftlichen Rechtfertigung bedarf und die, womöglich in direkter Konfrontation mit dem Originalwerk, Bestandteil innovativer Konzertformate sein könnte.

Ausblick und Fazit

Es wäre überflüssig, zu betonen, dass die oben besprochene Rekompositionsarbeit nur ein Beispiel dafür ist, wie musiktheoretisch reflektierte Satzlehre als Instrument einer genuin künstlerischen Forschung dienen kann, die geeignet ist, über die Grenzen eines engen, wissenschaftlichen Fachdiskurses hinaus ästhetische Wirkung zu entfalten. In meinem eigenen künstlerisch-wissenschaftlichen Promotionsprojekt[65] arbeite ich etwa an ganz ähnlichen Fragestellungen hinsichtlich der avancierten Tonalität bei Schönberg und Strauss. Ein weiteres Projekt besteht darin, den Orchestersatz zum 2. Klavierkonzert des Berliner Schönberg-Schülers Norbert von Hannenheim zu ›rekonstruieren‹, von dem keinerlei Skizzen, keine Tonaufnahme, sondern lediglich der Solopart (mit einigen Stichnoten) erhalten ist. Je nach künstlerischer Herangehensweise erfordert dies also zunächst eine umfassende analytische Erforschung des Hannenheim’schen Personalstils, eine Analyse des Soloparts hinsichtlich Reihen und deren Modi, Themen, Motiven, charakteristischen Harmonien etc., bevor eine Rekomposition der Orchesterstimmen erfolgen kann, die jenem hypothetischen Original, das mit größter Wahrscheinlichkeit nie wieder erklingen wird, möglichst nahe kommt. Der Modus des Komponierens wird also am ehesten der einer auf der Materialebene stark vorstrukturierten ›Stilkomposition‹ sein, die ohne eigene künstlerische Setzungen allerdings kaum realisierbar sein wird. Musiktheoretisch reflektierte Satzlehre ist zwar unverzichtbare Grundlage einer solchen Form des Komponierens, aber am Ende nicht (mehr) ihr eigentlicher Gegenstand. Derartige ›Rekonstruktionsarbeiten‹ sind insofern prädestiniert dafür, die Grenzen zwischen den Bereichen Werkbearbeitung und Neukomposition auszuloten – gegebenenfalls bis hin zu einer stilistisch ungebundenen Montage.[66] Es liegt auf der Hand, dass von hier aus der Weg zum gänzlich ›freien‹ Komponieren nicht weit ist.

Die Möglichkeiten, wie (freies) Komponieren den Tatbestand der Forschung erfüllen kann, sind sicherlich vielfältig und zunächst einmal unabhängig von der Frage einer Verbindung zur Musiktheorie (und ebenso unabhängig von den eingangs angeführten transdisziplinären ›Trends‹) zu diskutieren. Denkt man jedoch entsprechend dem Thema des vorliegenden Artikels weiter, so gelangt man fast unweigerlich zu der Frage, inwieweit etwa auch musiktheoretische Modelle, die ursprünglich zur Analyse bestimmter (älterer) Musik entwickelt wurden, nicht nur als Grundlage von Rekomposition bzw. Rekonstruktion im oben erläuterten Sinne, sondern auch als direkte Inspiration in abstrahierter Form dienen könnten. Das musiktheoretische Werkzeug, das direkt der künstlerischen Praxis oder zumindest einer bestimmten Wahrnehmung von Kunst entspringt, würde so als produktive Größe gleichsam an ihren Ursprungsort zurückkehren und als Ideengrundlage für eine musikalische Klangsprache dienen, die sich wesentlich von jener Musik unterscheidet, die bei der Entwicklung der Theorie ursprünglich Pate stand. Analog zur postmodernen Praxis, ›Musik über Musik‹ zu schreiben, sind Konzepte denkbar, die von der Idee einer ›Musik über Musiktheorie‹ getragen sind. Im außermusikalischen Bereich existieren bereits durchaus Beispiele einer in diesem Sinne ›forschungsbasierten‹ Kunst, die etwa die »Performativität und Materialität«[67] wissenschaftlichen Forschens thematisiert und darauf abzielt, »Nebenprodukten des Forschungsprozesses«[68] »Bedeutungen und Erkenntnisse zu entlocken, die […] bisher verborgen geblieben sind«.[69]

Es erscheint grundsätzlich lohnenswert, verstärkt jene ›untoten‹ historischen Praktiken, die als ›Theorie‹ bis heute gleichsam konserviert wurden (und dabei von der künstlerischen Praxis immer weiter in den Verantwortungsbereich einer wissenschaftlich ausgerichteten Musikforschung bzw. -pädagogik abwanderten), auch wieder zurück in die Sphäre des Künstlerischen zu holen. Bei entsprechend kreativer Anwendung muss dies keinen ästhetischen Rückschritt bedeuten. Im besten Fall kann es sogar ein Stück weit der Befreiung aus einer Nische dienen, innerhalb derer man sich zwar als ›weltzugewandt‹ betrachten mag, aber vielerorts gleichzeitig an einem Verständnis von künstlerischer Moderne festhält, das in seinem Absolutheitsanspruch dazu beigetragen hat, dass heute ein weites Feld zwischen ästhetisch strengem, philosophisch geprägtem ›Hochschul-Komponieren‹ einerseits und einer gefälligen, dabei künstlerisch wie handwerklich unterkomplexen ›Konsum-Musik‹ andererseits weitgehend brach liegt. Eine stärkere Loslösung vom nach wie vor weit verbreiteten, dabei genuin westlichen Ideal künstlerischer ›Voraussetzungslosigkeit‹ – ein offenbar nahezu unverwüstliches Erbe der Genieästhetik des 19. Jahrhunderts – könnte wieder zu einer stärkeren Wertschätzung von handwerklich ›verkörpertem‹ geschichtlichen Bewusstsein und Wissen führen: hin zu einem neuen Verständnis einer ›Wissenschaft des Komponierens‹,[70] die im Zusammenspiel mit Interpretation, Improvisation und anderen musikalischen Erscheinungsformen mit dafür sorgen kann, das Phänomen ›Kunstmusik‹ in seiner Gesamtheit als lebendige Praxis zu erhalten. Artistic Research scheint für derartige Bestrebungen ein adäquater Rahmen zu sein – insbesondere auch, wenn es darum geht, eine gewisse Respektlosigkeit vor einem allzu lange herrschenden Begriff vom ›Werk‹ als unantastbares Heiligtum zu befördern. Nicht nur Komposition im engeren Sinne kann sich so wieder stärker dem annähern, was über Jahrhunderte hinweg das Metier charakterisierte und was die Nachkriegs-Avantgarde nach den Worten Eimerts bereits zurückgewonnen zu haben glaubte: die Eigenschaft »angewandter Musiktheorie«.

Anmerkungen

Maeder o. J. (ohne Seitenangaben), unter Bezugnahme auf Feyerabend 1986, 22. | |

Ebd. | |

Ebd. | |

Hier ist anzumerken, dass ›Forschung‹ und ›Wissenschaft‹ keine Synonyme sind, sondern dass Forschung zunächst ein Prozess ist, welcher im weitesten Sinne ›Wissen schafft‹. Auch die nicht-forschende ›Verwaltung‹, Neuinterpretation und Vermittlung bestehenden Wissens ist Ausdruck von Wissenschaft, während wiederum der Tatbestand des ›Forschens‹ allein noch nichts darüber aussagt, inwieweit er etwa allgemein geforderten wissenschaftlichen Objektivitätskriterien genügt, bzw. inwieweit er auf ein in diesem Sinne verwertbares Ergebnis abzielt. | |

Vgl. Klein 2010, 26. | |

Zur heiklen Frage der ›politischen Musik‹ siehe u. a. Hiekel 2016. | |

Wagner 1849, 44. | |

https://www.mdw.ac.at/ar_center/de/about-arc_de/ (15.12.2022). | |

Vgl. u. a. die aktuellen und abgeschlossenen Projekte des Berliner »Instituts für künstlerische Forschung« (https://www.artistic-research.de/projekte [15.12.2022]) und der mdw (https://www.mdw.ac.at/ar_center/de/projects-and-publications_de/ [15.12.2022]). | |

Freilich gibt es Stimmen, die eine andere Sichtweise vertreten: Hier wäre etwa Mathias Spahlinger zu nennen, der sich als Freiburger Professor mehrfach im gegenteiligen Sinne äußerte. Die Schriften seines Schülers Johannes Kreidler (2015; vgl. auch Menke 2015, 175) lassen eine ähnliche Denkrichtung erkennen. | |

Kolleg*innen aus Ungarn und Chile versicherten mir, dass satztechnische Studien, inklusive epochen- oder personenbezogener Stilkopien, die im deutschen Sprachraum seit Jahrzehnten eindeutig dem Bereich Musiktheorie zugerechnet werden, dort primär dem Kompositionsstudium zugeordnet sind und von Komponist*innen auf diesem Gebiet die höheren Leistungen erwartet werden. In Frankreich ist mit dem Fach Écriture eine vom Kompositionsstudium abgelöste ›Zwischendisziplin‹ entstanden, die sich jedoch nicht als theoretisch, sondern als künstlerisch-praktisch begreift. Die angloamerikanische Music Theory ist einen entgegengesetzten Weg gegangen. Die speziell deutschsprachige Situation, von der hier die Rede ist, ist also keinesfalls universell. | |

Vgl. Holtmeier 2012. | |

Schönberg 1922, 507. | |

Utz 2016, 419 f. | |

Stimmen, die in einem derartigen Sinne argumentierten und einen »genetischen« Gegensatz von ›Theoretikern‹ und ›echten‹ Künstlern beschwören, sind bis in die jüngste Vergangenheit zu hören gewesen, siehe Mahnkopf 2016. | |

Vgl. hierzu die Entwicklung der Kompositionslehre im Kontext der Genieästhetik des 19. Jahrhunderts, dargelegt von Menke 2015, 182 f. | |

Eimert 1964, 9. | |

Ebd. | |

Klein 2010, 27. | |

De la Motte 1976, 8. | |

Trotz der grundsätzlich berechtigten und zum damaligen Zeitpunkt wichtigen Kritik an traditioneller ›Schulharmonielehre‹ und damit einhergehenden technischen Aufgabenstellungen wie dem Auffinden möglichst kurzer Modulationswege zwischen beliebigen Tonarten – de la Motte bringt hierzu die »Exerzierplatz«-Metapher (ebd., 7) – kann nicht außer Acht bleiben, dass Vorläufer eines didaktisch orientierten ›Harmonielehresatzes‹ bereits zur Zeit der Wiener Klassik eine Rolle spielten (siehe Budday 2002) und unverzichtbare Grundlage einer ebenso historisch informierten wie gründlichen handwerklich-praktischen Ausbildung sind. | |

Siehe etwa die funktionstheoretischen Erklärungen eines »übermäßigen Dreiklangs« (de la Motte 1976, 89): Was hier vorliegt, ist zunächst einmal eine Mollvariante der cadenza doppia, in der sich die Stimmen zum Sextakkord mit großer Terz und kleiner Sexte über der 5. Stufe vereinigen, und der als gängiges Satzmodell zu denkenden »Modulation« aus Haydns Sinfonie Nr. 104 (ebd., 143). Beide Beispiele können durchaus als typische Resultate eines modernen, gleichsam autonomen Harmonielehredenkens betrachtet werden. | |

Budday 2002. | |

Man denke in diesem Zusammenhang übrigens auch an die ›historisch informierte Aufführungspraxis‹. | |

Trachiers Klasse dürfte in jüngerer Zeit die einzige am Conservatoire sein, in der überhaupt so etwas wie Musiktheorie im höheren Sinne gelehrt wird. Die übrigen Écriture-Klassen bauen fast durchweg auf dem Prinzip ›Gehör und Intuition‹ auf. | |

Hiermit soll keinesfalls insinuiert werden, dass ich das Streben nach eigenen ästhetischen Standpunkten und überhaupt das Ringen um weitere Fortentwicklung in der Kunst für obsolet hielte. Zudem ist hervorzuheben, dass die Aussagen dieses Absatzes vor allem auf meinen subjektiv begründeten Erfahrungen fußen. | |

Klein 2010, 26. | |

Man könnte sagen: Es findet bei jedem Einzelnen eine Art von ›hermetischer‹ künstlerischer Forschung statt, die sich dem Diskurs entzieht. | |

Es geht also um die Konkurrenz von »verkörperten« und »diskursiven Wissensformen« (Linke Druck i. V.; vgl. Borgdorff 2012, 47 f.); hierzu später mehr. | |

Klein 2010, 26. | |

Holtmeier 1997. | |

Kiem 2010, 25. | |

Menke 2012, 314. | |

Vgl. ebd. | |

Klein 2010, 26; vgl. etwa auch die Ausführungen von Eduard Hanslick (1881, 150 f.), der das »wirklich ästhetische Hören« selbst als »Kunst« auffasste. | |

Vortragsabende und Klassenkonzerte, wie sie etwa am Pariser Conservatoire regelmäßig abgehalten werden, erreichen doch nur ein verhältnismäßig begrenztes Publikum mit Spezialinteresse an eben diesen Fähigkeiten. Ein Auftrag zur Komposition einer viersätzigen Triosonate im Stile der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, den ich 2019 von dem Freiburger Ensemble Découvertes annahm, wurde hingegen in einem unkonventionellen, interaktiven Konzertprogramm vor ›hochschulfernem‹ Publikum vorgetragen. Weitere Beispiele dieser Art nennt Menke 2015, 185. | |

Die Bestellung einer handwerklich ›soliden‹, ›klassischen‹ Filmpartitur, wie es noch bis weit in die Nachkriegszeit hinein dem Standard entsprach, ist heute freilich seltener geworden. Eine der wenigen (hochbezahlten) Ausnahmen stellt zweifellos der Komponist John Williams dar. | |

Ein Beispiel hierfür ist die Vollendung von Alban Bergs Oper Lulu durch den Komponisten Friedrich Cerha – eine Arbeit, die nach Einschätzung seines Schülers Wolfgang Nießner »seinen Personalstil sehr beeinflußt hat«. (E-Mail von Wolfgang Nießner an den Autor vom 26.10.2021) | |

Linke Druck i. V. | |

Ebd. | |

Ebd. | |

Vgl. Borgdorff 2012, 37. Research on the Arts beinhaltet natürlich vor allem auch jegliche konventionelle, theoretisch bzw. wissenschaftlich forschende Auseinandersetzung mit Musik. Es zeigt sich bereits hier, dass künstlerische Forschung wohl nur selten ganz eindeutig einer dieser Kategorien zuzuordnen ist, sondern dass diese vor allem auch zur isolierten Beschreibung einzelner Arbeitsschritte taugen. | |

Klein 2010, 26. | |

Vgl. Holtmeier 2010, 107 f. | |

Haas 2020. | |

Helbing/Jeßulat/Polth 2020, 11. | |

Vgl. Borgdorff 2012, 38. | |

Auf eine weitere Problematisierung dieser etablierten und je nach Kontext für gewöhnlich ›richtig‹ verstandenen Begriffe wird hier bewusst verzichtet. | |

Vgl. Holtmeier 2010, 86–91. | |

Alban Berg, Fünf Orchester-Lieder nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg op. 4, Klavierauszug von Hans Erich Apostel, Wien: Universal-Edition. | |

Im Jazz-Kontext gewöhnlich als Mixolydian #11, vgl. etwa Terefenko 2017, 84 f. (Hier wird auch der Bezug zur Obertonreihe deutlich gemacht.) | |

Linke (Druck i. V.) verweist darauf, dass Theodor W. Adorno auch den ersten Viertakter der Berg’schen Klaviersonate als »eine einzige Kadenz« begriff. | |

Zu Schönbergs Tonalitäts- und Stufenbegriff siehe Holtmeier 2010, hier insbesondere die Ausführungen zur Trennung von harmonischem »Vorder-« und »Hintergrund« sowie zur »Entfunktionalisierung der Klänge« (vgl. ebd., 88–98). | |

Vgl. Anm. 51. | |

Vgl. Eggebrecht 1967. | |

Vgl. Handschick 2015, 185. | |

Zur Verifikation der gleichbleibenden Stufenbindung unternehme man ein Experiment ›künstlerischer Forschung im Kleinen‹ und spiele die komplette Passage über einem kräftig angeschlagenen und dann im Sostenuto-Pedal gehaltenen Kontra-G. | |

Die Terzschichtung dieses Akkordes reicht bis zur ›doppelt tiefalterierten 19‹ deses³, welches de facto eine Oktavverdoppelung der Undezime darstellt. Zu dieser Art terzgeschichteter ›Vielklänge‹ jenseits der Tredezime vgl. Persichetti 1961, 85–90. | |

So ließe sich aufgrund des im Original mit starker Geste eingeführten G, das nach ›interpunktischer‹ Zäsur zunächst auch bestehen bleibt, durchaus argumentieren, in Takt 11 habe man es mit einem Halbschluss zu tun, an den sich, ausgehend von einem verminderten G-Septakkord in Takt 12, die Allusion einer Teufelsmühle anschließt. | |

Sönksen 2013. | |

Es handelt sich hierbei natürlich um ›Setzungen‹, die über das eigentlich angestrebte Forschungsziel hinausgehen, dabei jedoch zeigen, dass selbst stilistische Querverbindungen, die zunächst geradezu ›unmöglich‹ erschienen, plötzlich machbar sind, ohne als collagenhafter Stilbruch zu wirken. | |

Schönberg 1922, 144. | |

Vgl. Holtmeiers Fundamentalbass-Analysen zweier Lieder aus Schönbergs Acht Liedern op. 6 (2010, 98). | |

Linke Druck i. V. | |

Arbeitstitel: »Am Scheideweg« – Komponieren im Grenzbereich avancierter Tonalitäten und ›Atonalitäten‹, zugelassen am Deutsch-französischen Doktorandenkolleg für musikalische Interpretation und künstlerische Forschung (Freiburg/Straßburg). | |

Zum Begriff der »Montage« in Abgrenzung zur »Collage« siehe Drees 2016. | |

Maeder o. J. | |

Ebd. | |

Ebd. | |

Vgl. die Rede von der »Wissenschaft des Generalbasses« (Menke 2015, 181). Menke verwendet in diesem Zusammenhang auch den Begriff »Kompositionswissenschaft« (ebd.). |

Literatur

Borgdorff, Henk (2012), »The Debate on Research in the Arts«, in: ders., The Conflict of the Faculties. Perspectives on Artistic Research and Academia, Leiden: Leiden University Press, 28–55.

Budday, Wolfgang (2002), Harmonielehre Wiener Klassik. Theorie – Satztechnik – Werkanalyse, Stuttgart: Berthold & Schwerdtner.

De la Motte, Diether (1976), Harmonielehre, Kassel: Bärenreiter.

Drees, Stefan (2016), »Collage/Montage«, in: Lexikon Neue Musik, hg. von Jörn Peter Hiekel und Christian Utz, Stuttgart: Metzler / Kassel: Bärenreiter, 209–212.

Eggebrecht, Hans Heinrich (Hg.) (1967), »Mystischer Akkord«, in: Riemann Musiklexikon, Sachteil, hg. von Hans-Heinrich Eggebrecht, Mainz: Schott, 620.

Eimert, Herbert (1964), Grundlagen der musikalischen Reihentechnik, Wien: Universal-Edition.

Feyerabend, Paul (1986), Wider den Methodenzwang, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Haas, Bernhard (2020), »Töne auf Abwegen«, in: Am Rand der Tonalität. Brüche – Rekonstruktionen – Nachleben, hg. von Volker Helbing, Ariane Jeßulat und Michael Polth, Würzburg: Königshausen & Neumann, 301–339.

Handschick, Matthias (2015), Musik als »Medium der sich selbst erfahrenden Wahrnehmung«, Phil. Diss., Hildesheim: Olms.

Hanslick, Eduard (1881), Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Aesthetik der Tonkunst [1854], Sechste vermehrte und verbesserte Auflage, Leipzig: Barth.

Helbing, Volker / Ariane Jeßulat / Michael Polth (Hg.) (2020), Am Rand der Tonalität. Brüche – Rekonstruktionen – Nachleben, Würzburg: Königshausen & Neumann.

Hiekel, Jörn Peter (2016), »Angekommen im Hier und Jetzt? Aspekte des Weltbezogenen in der Neuen Musik«, in: Lexikon Neue Musik, hg. von Jörn Peter Hiekel und Christian Utz, Stuttgart: Metzler / Kassel: Bärenreiter, 54–76.

Holtmeier, Ludwig (1997): »Nicht Kunst? Nicht Wissenschaft? Zur Lage der Musiktheorie«, Musik & Ästhetik 1/2, 119–136.

Holtmeier, Ludwig (2010), »Vom Triebleben der Stufen. Gedanken zum Tonalitätsbegriff Arnold Schönbergs«, in: Musik und ihre Theorien. Clemens Kühn zum 65. Geburtstag, hg. von Felix Diergarten, Ludwig Holtmeier, John Leigh und Edith Metzner, Dresden: Sandstein, 84–108.

Holtmeier, Ludwig (2012), »Feindliche Übernahme. Gottfried Weber, Adolf Bernhard Marx und die bürgerliche Harmonielehre des 19. Jahrhunderts«, Musik & Ästhetik 63, 5–25.

Kiem, Eckehard (2010), »Timing in Josquins ›Stabat mater‹«, in: Musik und ihre Theorien. Clemens Kühn zum 65. Geburtstag, hg. von Felix Diergarten, Ludwig Holtmeier, John Leigh und Edith Metzner, Dresden: Sandstein, 19–32.

Klein, Julian (2010): »Was ist künstlerische Forschung?«, Gegenworte 23, Wissenschaft trifft Kunst, 24–28.

Kreidler, Johannes (2015), »Immaterial«, in: KULTURTECHNO. Blog von Johannes Kreidler über eigene und andere Kunst, neue Technologie und ihre Politik. http://www.kulturtechno.de/?p=15550 (15.12.2022)

Linke, Cosima (Druck i. V.), »Immanente Analyse und Künstlerische Forschung: Analytische Momentaufnahmen zu Bergs Klaviersonate op. 1«, in: Worte ohne Lieder. Sprachästhetik und musikalisches Schreiben bei Adorno, hg. von Gabriele Geml, Wolfgang Fuhrmann, Han-Gyeol Lie und Nikolaus Urbanek, München: Edition Text + Kritik.

Maeder, Marcus (o. J.), Was ist künstlerische Forschung und was kann künstlerische Forschung sein? https://www.academia.edu/22803800 (15.12.2022)

Mahnkopf, Claus-Steffen (2016), »Von Nono träumen am Institut für Gegenwartsmusik«, in: Neue Musikzeitung 4. https://www.nmz.de/artikel/von-nono-traeumen-am-institut-fuer-gegenwartsmusik (15.12.2022)

Menke, Johannes (2012), »Perdu avez vostre bon père. Nachruf auf Eckehard Kiem«, Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie 9/2, 313–315. https://doi.org/10.31751/688

Menke, Johannes (2015), »Komponieren als Handwerk. Ein historischer Streifzug«, in: Mythos Handwerk? Zur Rolle der Musiktheorie in aktueller Komposition, hg. von Ariane Jeßulat, Würzburg: Königshausen & Neumann, 175–186.

Persichetti, Vincent (1961), Twentieth-Century Harmony. Creative Aspects and Practice, New York: Norton.

Schönberg, Arnold (1922), Harmonielehre [1911], 3. vermehrte und verbesserte Auflage, Wien: Universal-Edition.

Sönksen, Sören (2013), »Die Idee des stummen Fundamentes bei Rameau, Kirnberger und Sechter«, Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie 10/2, 373–387. https://doi.org/10.31751/730

Terefenko, Dariusz (2017), Jazz Theory. From Basic to Advanced Study, Second Edition, New York: Routledge.

Utz, Christian (2016), »Musiktheorie«, in: Lexikon Neue Musik, hg. von Jörn Peter Hiekel und Christian Utz, Stuttgart: Metzler / Kassel: Bärenreiter, 417–422.

Wagner, Richard (1849), Die Kunst und die Revolution, Leipzig: Wigand.

Hochschule für Musik Freiburg [University of Music Freiburg]

Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.