Das Hören sehen lassen

Anregungen zu Kulturtheorie und Geschichte musiktheoretischer Graphiken

Burkhard Meischein

Graphische Darstellungen spielen in der Musiktheorie eine große und bisher kaum angemessen gewürdigte Rolle. Abbildungstraditionen und ihr historischer Wandel, Zeichen- und Drucktechnologie, aber auch wirtschaftliche Aspekte spielen hier mit hinein. Graphiken sind zugleich ästhetisch wirksames Anschaubild und technologische Erklärhilfe. Ihr Verständnis ist kulturell vielfach geprägt; aufgefordert wird zu einer umfassenderen Beschäftigung mit dem Gegenstand. Ausgewählte Sichtweisen auf musiktheoretische Graphiken werden hier an wenigen Beispielen aus unterschiedlichen historischen Epochen dargestellt.

Graphic representations play a major role in music theory and have so far hardly received adequate attention. Developing traditions of illustration, including drawing and printing technology, play into this field, which is further affected by economic aspects. Graphics are both an aesthetically effective illustration and a technological aid to explanation. Their understanding is culturally shaped in many ways; a comprehensive study of the subject is therefore required. Selected perspectives on music-theoretical graphics are presented in this article using examples from different historical epochs.

Als Bestandteil von Darstellungen musiktheoretischer Sachverhalte finden sich seit der Antike bis in die Gegenwart hinein Abbildungen, Graphiken, Tabellen und Schemata von hoher Relevanz. Bereits seit der Antike hat sich hier eine bedeutende Tradition der Umsetzung musikalischer Phänomene in graphische entwickelt: Proportionen und Saitenlängen, kosmologische Bezüge, analytische Beobachtungen oder auch Aspekte des Systems der harmonischen Tonalität wurden und werden häufig visualisiert und in zum Teil aufwendigen Diagrammen und Graphiken wiedergegeben. Die Beispiele sind Legion: Boethius’ für das Mittelalter und noch die Renaissance so wichtige Schrift De institutione musica beinhaltete bereits zahllose graphische Darstellungen, und von Franchino Gaffurio und Gioseffo Zarlino bis hin zu heutigen Autoren gibt es ein spannendes und vielfach vernetztes ›graphisch-musikalisches Denken‹. Dabei werden einzelne Bildbestandteile häufig wieder aufgegriffen, sodass sich für bestimmte Aspekte eine Traditionslinie immer wieder aufeinander bezogener Abbildungen abzeichnet; Stephen J. Gould hat für solche Zusammenhänge den Begriff »Canonical Icon«[1] geprägt.

Die Graphiken gehen oft über die im Text geäußerte Beobachtung hinaus. In Einzelfällen – so etwa bei einigen Analysen von Heinrich Schenker – wird auf jeden begleitenden Text verzichtet und die Beweiskraft allein der graphischen Darstellung überlassen.

Die Bilder haben im Einzelnen selbstverständlich jeweils unterschiedliche Funktionen; die unmittelbar greifbarste ist die pädagogische der Veranschaulichung und Verdeutlichung. Darüber hinaus aber fließen häufig Metaphern und Analogien mit ein, werden Funktionsweisen einzelner Musikinstrumente verwendet und andere Dinge mehr. In diesem Sinne dienten und dienen Abbildungen auch der Erhöhung von Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft; psychologische Momente fließen vor allem dort mit ein, wo die Glaubwürdigkeit einer Darstellung besonders unterstrichen und verstärkt werden soll.

In jedem Fall ist es lohnend, die musiktheoretische Graphik zum Thema zu machen und Aspekte zu benennen, die spezifisch sind für diese im Fach so wichtige Art musikbezogener Kommunikation. Es ist im Bereich der Musiktheorie über Jahrhunderte ein bedeutendes und differenziertes Arsenal graphischer Darstellungen entwickelt worden. Und in der musiktheoretischen Bilderwelt gibt es zahlreiche historische Beziehungen in dem Sinne, dass Graphiken auf andere Graphiken Bezug nehmen, sie zitieren, verändern, ergänzen oder imitieren. Das wirft die Frage nach einer Typologie der musiktheoretischen Bilder auf, nach einer Klassifizierung nach Zielen, Abbildungsprinzipien und Erkenntnisinteressen. Und wenigstens skizzenhaft sollen historische Aspekte musiktheoretischen Abbildens die geschichtliche Dimension des Phänomens verdeutlichen.[2]

***

Die Anfertigung graphischer Darstellungen von musiktheoretischen Zusammenhängen und Sachverhalten ist eine kulturell vielfach eingebettete Tätigkeit. Eine musikalische Graphik ist nicht bloß ein neutrales Darstellungsmittel. Vielmehr trägt sie Aspekte ästhetischer Gestaltung in die Darstellung hinein, ist stilistisch geformt und beeinflusst. Sie soll gefallen, überzeugen und belehren. Musiktheoretische Graphiken haben damit eine Doppelfunktion: Sie sind Anschaubild und Erklärhilfe, unterliegen deshalb zugleich Anforderungen der Ästhetik und der Funktion. Sie fügen unter beiden Gesichtspunkten verschiedene Elemente zu einem visuellen Ganzen zusammen.

Praktiken des Abbildens, des Zeigens und Beschreibens sind zudem durch den Wandel technischer Verfahrensweisen und der Drucktechniken mitbedingt, durch Abbildungstraditionen und Darstellungskonventionen geprägt und spiegeln schließlich wissenschaftliche Ideale ebenso wie musiktheoretische und ideologische Vorannahmen. Sie zeigen wechselnde Anforderungen an die abbildliche Präzision, sind Ergebnisse ästhetischer Vorstellungen und Vorlieben der Autoren. Und nicht zuletzt spiegeln sie wirtschaftliche Entwicklungen und schließlich auch die größere oder geringere Nähe zu den – vergleichsweise bilderarmen – philologischen Wissenschaften.

Graphische Codes und symbolische Darstellungen verstehen sich bei all dem nicht von selbst, und sie sind alles andere als zeitlos. Sie unterliegen der Geschichte der Reproduktionsmedien ebenso wie wechselnden Vorstellungen von der Funktionsweise musikalischen Hörens, und zeichnerische Techniken finden in ihnen ebenso einen Niederschlag wie musikpsychologische oder -theoretische Vorannahmen.

Demgegenüber wäre es naiv, die in musiktheoretischen Traktaten auftretenden graphischen Darstellungen bloß hinsichtlich einer Zweck-Mittel-Relation zu sehen, die sich entweder auf pädagogische und erklärende Zwecke oder auf die Wertsteigerung des Buches durch Illustration zurückführen ließe; gleichwohl spielen beide Aspekte für die Ausgestaltung musiktheoretischer Schriften eine Rolle. Aber allein reichen sie nicht hin, um die graphischen Darstellungen angemessen verstehen und erklären zu können. Die Graphik ist eine Mitteilungsform zwischen Kunst und Kommunikation. Musiktheoretische Graphik ist einerseits ein Hilfsmittel der Darstellung und dient als solches dem Informationsaustausch und der Klärung von Begriffen und Funktionsweisen. Darüber hinaus aber kann eine Graphik mehr aussagen, als bloß Aufklärung über einen Sachverhalt zu geben. Der Grad der Überzeugungskraft einer Darstellung ist von ihrer ästhetischen Eindringlichkeit nicht unabhängig. Nicht selten aber ist Graphiken, über die Abbild- und Zeigefunktion weit hinausreichend, auch ein revelatorischer Charakter zugesprochen worden, also eine Art Bildmagie: Sie sollten es ermöglichen, akustisch nicht wahrnehmbare Bereiche der Welt zu erschließen, die mit klanglichen Phänomenen und musiktheoretischen Zusammenhängen in Beziehung zu bringen waren. Vor allem im Bereich harmonikaler Spekulation ist primär den Bildern die Funktion zugefallen, etwas zu zeigen, das sich erst der Enthüllung oder der ›Offenbarung‹ erschließt.

So folgen musiktheoretische Graphiken ganz verschiedenen Zielen und Ausrichtungen: Sie können pädagogisches Mittel sein, metaphysisch-harmonikale Erkenntnis oder technisch-ingenieurmäßige Aufklärung über Sachverhalte zu bieten versuchen.[3]

***

Bilder erregen Aufmerksamkeit und können auf mehreren Ebenen ansprechen und zum Nachdenken anregen. Die ästhetischen Wirkungen von Graphiken haften dabei am Gesamteindruck, die Lektüre in Hinsicht auf den gemeinten Sinn muss dagegen die Details in den Vordergrund rücken. Der Grad der Deutlichkeit und Verständlichkeit der Details einer Graphik ist allerdings unterschiedlich und es empfiehlt sich wohl, bei Versuchen der Entschlüsselung zu prüfen, ob eine Graphik zur Zeit ihrer Anfertigung vielleicht verständlich war und erst später unverständlich geworden ist oder ob sie von Anfang an unverständlich war und warum das so ist.

Konstant bleibende Abbildungsprinzipien erleichtern das Verständnis erheblich, von denen einige hier skizziert werden sollen. Ein in der älteren Musiktheorie geprägter Abbildungstypus verwendet Schemata, Diagramme, Netze und komplexe geometrische Figuren, z. B. Polyeder mit eigenen zeichnerischen und mathematischen Anforderungen. Diese werden teilweise ergänzt durch Textelemente oder auch durch Bestandteile der traditionellen Notenschrift. Strecken und Längen bilden häufig Intervalle ab, gern konkretisiert als abgebildete Orgelpfeifen oder Saitenlängen. Ein anderer Abbildungstypus widmet sich metaphorischen und allegorischen Darstellungen. In jedem Fall gilt: Eine Menge von angenommenen Gegenständen wird durch eine Menge von graphischen Elementen wiedergegeben, Sinndifferenzen werden durch graphische Differenzen codiert.

Der Versuch einer klassifizierenden Einordnung musiktheoretischer Graphiken kann zunächst einmal zwischen analytischen und synthetischen Graphiken unterscheiden: Während analytische Darstellungen der Klärung von Beobachtungsdaten und Funktionsweisen dienen und zugunsten rationaler Durchsichtigkeit auch bloßen Erkenntnisfragmenten und Einzelfällen gewidmet werden, bemühen sich die synthetischen Graphiken um das Ganze eines phänomenalen Eindrucks, um Zusammenfassung und Axiomatisierung, gelegentlich um die Darstellung einer Art ›Weltformel‹. Synthetisch sind in diesem Sinne solche Darstellungen, die »zu dem Begriffe des Subjekts ein Prädikat hinzutun, welches in jenem gar nicht gedacht war, und durch keine Zergliederung desselben hätte können herausgezogen werden«,[4] die also Gegenstände und Zusammenhänge plausibel zu machen suchen, die nicht in den Bereich des empirisch Auffassbaren gehören.

Innerhalb des Bereichs der analytischen Graphiken können verschiedene Aspekte unterschieden werden, für die graphische Darstellungen unternommen worden sind. Zu nennen wären erstens die Beobachtung und Beschreibung, zweitens die Darstellungen methodischen Vorgehens, drittens die Darstellungen von Geräten und viertens Versuche von Erklärungen einzelner Phänomene und Zusammenhänge.

Synthetische Graphiken treten hingegen neben der Gesamtdarstellung von Denkgebäuden gern auf im Zusammenhang von Klassifizierungen: erstens bei der Suche nach Ordnung in der Natur, zweitens bei der Begriffsbildung und drittens bei der Veranschaulichung einer Theorie, eines Zusammenhangs oder eines komplexen Begriffs.

Bisweilen wird eine zunächst analytisch erscheinende graphische Darstellung durch synthetisierende Ausdeutung zu einem Bestandteil eines über den eigentlichen Gegenstand weit hinausreichenden Komplexes; ein Beispiel sind die weiter unten zu besprechenden ›Chladnischen Klangfiguren‹.

***

Zu Recht wohl stehen skizzenhafte historische Überblicke in wissenschaftlichen Kontexten nicht hoch im Kurs. Trotzdem mag es erlaubt sein, hier eine solche Skizze zu geben, um gleichzeitig an einigen wenigen Punkten etwas tiefer gehen zu können. Die Aufgabe einer weitergehenden Geschichte musiktheoretischer Graphik würde darin bestehen, im Hinblick auf einzelne Graphiken oder Abbildungsprinzipien die Konstellationen zu rekonstruieren, aus denen heraus sie konzipiert und hergestellt worden sind und aus denen sie ihre historische Besonderheit gewinnen.

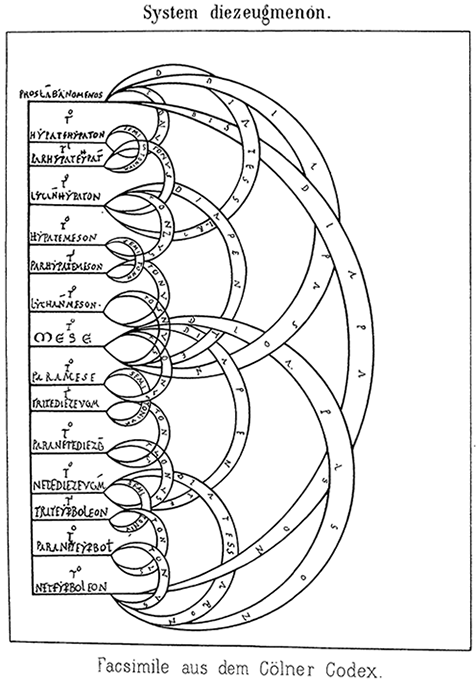

Graphische Darstellungen nehmen in der musiktheoretischen Literatur bereits in der Antike eine bedeutende Rolle ein als probates Mittel, um Relationen und Beziehungen abzubilden, Funktionsweisen zu verdeutlichen und musiktheoretische Darstellungen aufzuwerten. So enthält bereits Boethius’ unter dem Titel De institutione musica bekannt gewordenes Konvolut über einhundert graphische Darstellungen (Abb. 1).[5]

Abbildung 1: Nachzeichnung (19. Jahrhundert) nach einer der Graphiken aus Boethius’ Schrift De institutione musica[6]

Vermutlich ist hier ein Einfluss der ebenfalls ausgesprochen bilderreichen Mathematik sichtbar, fertigte Boethius doch auch eine Übertragung der Elemente des Euklid an, die allerdings nur fragmentarisch erhalten ist.[7]

Boethius folgend, sind später vor allem zahlreiche Traktate der Renaissance reich an Abbildungen, und ganz offenbar spiegelt diese Fülle graphischer Darstellungen die besondere Rolle, die in dieser Zeit der Zeichnung zugemessen worden ist. In der Renaissance sind ›Zeichnung‹ und ›künstlerische Idee‹ eng verknüpft; der Begriff disegno bezeichnet sowohl die aus der Kenntnis der Maßverhältnisse erwachsene und dem Werkprozess zugrundeliegende Konzeption als auch das zeichnerische Ergebnis, die tatsächlich vorliegende Zeichnung. Vasari definiert die Zeichnung (»disegno«) um 1550 folgendermaßen:

Die Zeichnung [...] geht aus dem Intellekt hervor und schöpft aus vielen Dingen ein allgemeines Urteil, gleich einer Form oder Idee aller Dinge der Natur, die in ihren Maßen überaus regelmäßig ist. So kommt es, dass die Zeichnung nicht nur in den menschlichen und tierischen Körpern, sondern auch in den Pflanzen, Gebäuden, Skulpturen und Gemälden das Maßverhältnis des Ganzen in Bezug auf die Teile sowie das Maßverhältnis der Teile untereinander und zum Ganzen erkennt. Und da aus dieser Erkenntnis eine bestimmte Vorstellung entspringt, und ein Urteil, das im Geiste die später mit der Hand gestaltete und dann Zeichnung genannte Sache formt, so darf man schließen, dass diese Zeichnung nichts anderes sei als eine anschauliche Gestaltung und Klarlegung der Vorstellung, die man im Sinn hat, und von dem, was ein anderer sich im Geiste vorgestellt und in der Idee hervorgebracht hat.[8]

Diese Hochschätzung der Zeichnung und die tief verwurzelte Überzeugung, dass sich alle denkbaren Zusammenhänge sowohl des Weltganzen wie auch eines einzelnen Kunstwerks in einer Zeichnung in optimaler Weise abbilden ließen, motivierte auch die Autoren musiktheoretischer Traktate zu einer Fülle bedeutender musiktheoretischer Graphiken.

Dabei sind die Graphiken dieser Zeit trotz aller Orientierung an den spätantiken Mustern von den älteren merklich unterschieden. Zum einen erscheinen sie deutlich stärker auf den Wahrnehmenden hin zentriert. Zweitens wird die Darstellung geometrisiert und professionalisiert. Die Gegenstände werden drittens mit mathematischer Genauigkeit auf eine Ebene projiziert; das ist möglich geworden durch die Entdeckung und Entwicklung der Zentralperspektive. Und viertens sind die Graphiken an Prinzipien der mathematischen Exaktheit und der Systemstruktur der Mathematik orientiert. Fünftens sind sie in aller Regel synthetisch und universalistisch, und schließlich spielen Aspekte der Nützlichkeit und der pädagogischen Verwendbarkeit eine zunehmende Rolle.

Die Hochschätzung der Zeichnung ist jedenfalls ein weit zurückreichendes gesamteuropäisches Erbe, das erst in der Neuzeit im Zeichen der Aufwertung des tatsächlich oder nur scheinbar Rationalen gegenüber dem ›bloß Sinnlichen‹ verdrängt worden ist. Leonardo da Vinci argumentiert im Zusammenhang einer Diskussion um den Vorrang der einzelnen Künste voreinander:

Aber die göttliche Wissenschaft der Malerei handelt von allen Werken, den menschlichen wie den göttlichen, die von Oberflächen, das heißt von den Umrisslinien der Körper begrenzt sind; damit schreibt sie dem Bildhauer die Vollkommenheit seiner Statuen vor. Mit ihrem Grundprinzip, der Zeichnung, lehrt sie den Baumeister einen dem Auge angenehmen Bau zu schaffen; desgleichen unterweist sie die Töpfer jeglicher Art, die Goldschmiede, die Weber und die Sticker; sie hat die Zeichen erfunden, mit denen man sich in den verschiedenen Sprachen ausdrücken kann, sie hat den Arithmetikern die Ziffern gegeben, sie hat die Geometrie das Figurenzeichnen gelehrt; sie unterweist die Optiker, die Astronomen, die Maschinenbauer und die Ingenieure.[9]

***

Für barocke Darstellungen sind häufig allegorische Züge bezeichnend wie in dem häufig diskutierten Frontispiz zu Athanasius Kirchers Musurgia universalis. Hingegen nimmt im Klassizismus – wohl bedingt durch ein verändertes Wissenschaftsideal der Aufklärung – die Zahl der Graphiken rapide ab.[10]

Um 1800 setzt Goethe der synthetischen, geradezu offenbarungshaften revelatorischen Abbildung ein bezeichnendes Denkmal. Faust stößt in einem geheimnisvollen Buch auf eine graphische Darstellung des Makrokosmos, die ihn unmittelbar körperlich ergreift und in vielfacher Hinsicht zum Nachdenken anregt.

Ha! welche Wonne fließt in diesem Blick / Auf einmal mir durch alle meine Sinnen! / Ich fühle junges, heil’ges Lebensglück / Neuglühend mir durch Nerv’ und Adern rinnen. / War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb, / Die mir das innre Toben stillen, / Das arme Herz mit Freude füllen / Und mit geheimnisvollem Trieb / Die Kräfte der Natur rings um mich her enthüllen?[11]

Der bloße Worttext hätte das offenbar nicht vermocht: »Jetzt erst erkenn’ ich, was der Weise spricht.«[12] Und mit in die Betrachtung des Bildes kommen nicht von ungefähr Assoziationen musikalischen Erklingens:

Wie alles sich zum Ganzen webt, / Eins in dem andern wirkt und lebt! / Wie Himmelskräfte auf und nieder steigen / Und sich die goldnen Eimer reichen! / Mit segenduftenden Schwingen / Vom Himmel durch die Erde dringen, / Harmonisch all das All durchklingen![13]

In geometrischen Figuren und teilweise auch in mystischen Symbolen werden in solchen Bildern Elemente und Planeten in Beziehung zu musikalischen Intervallen und anderen Elementen gesetzt, aus denen sich verborgene Zusammenhänge offenbaren sollen. Und es dürfte kein Zufall sein, dass Goethe um 1810, als er sich der »Tonlehre« zuwendet, diese in einer Tabelle zu fassen sucht und insgesamt die Beziehung zum Optischen hier in besonderer Weise für angebracht hält:

Zelter ist gegenwärtig hier und wahrscheinlich komme ich durch seine Gegenwart weiter in meinem alten Wunsch, der Tonlehre auch von meiner Seite etwas abzugewinnen, um sie unmittelbar mit dem übrigen Physischen und auch mit der Farbenlehre zusammen zu knüpfen. Wenn ein paar große Formeln glücken, so muss das alles Eins werden, alles aus Einem entspringen und zu Einem zurückkehren.[14]

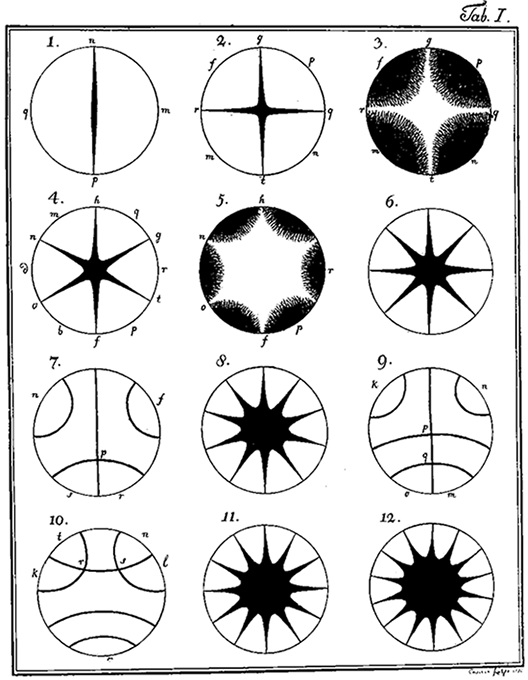

In diesem Kontext eines wieder gewachsenen Interesses an geheimnisvollen, offenbarungshaft scheinenden Phänomenen sind auch die sogenannten ›Chladnischen Klangfiguren‹ zu sehen, die wohl die prominenteste Erscheinung auf dem Gebiet Musik und Graphik im 18. und 19. Jahrhundert darstellen.

Ausgangspunkt waren Experimente, die erstmals 1787 von dem Akustiker Ernst Florens Friedrich Chladni (1756–1827) beschrieben wurden: Bei den ›Chladnischen Klangfiguren‹ handelt es sich um Versuchsanordnungen, mittels derer die Vibrationen klingender Körper optisch dargestellt werden konnten. Chladni hatte mittig oder am Rand fixierte Platten mittels eines Geigenbogens zum Schwingen gebracht. Aufgestreuter Sand oder Pulver sammelte sich nun an den Stellen der Platte, die sich nicht mitbewegten, und ließ so komplexe und bei steigender Tonhöhe komplizierter und vielfältiger werdende, zugleich ästhetisch ansprechende Schwingungsbilder entstehen (Abb. 2).

Abbildung 2: Ernst F. F. Chladni, Entdeckungen über die Theorie des Klanges (1787), Tafel 1 (›Chladnische Klangfiguren‹)[15]

Diese Bilder stießen auf Interesse und Weiterinterpretationen in ungeahntem Ausmaß. So vermutete der Physiker Hans Christian Oerstedt die Beteiligung elektrischer Phänomene, da sich die Teilchen von den schwingenden Platten nicht gleichmäßig lösten, was er wiederum darauf zurückführte, dass neben den rein mechanischen auch weitere Phänomene beteiligt sein müssten.

Ein anderer Denker, Johann Wilhelm Ritter, ging weit über die Idee der Visualisierung rein akustischer Verhältnisse hinaus.[16] Anstatt sich auf die mathematisch-physikalischen Beobachtungen zu konzentrieren, suchte er nach weiteren, bisher verborgen gebliebenen Zusammenhängen mit anderen Bereichen der Wissenschaft und hoffte, mithilfe von Einblicken in die menschliche Psyche neue Zugänge zur Natur über Parallelen zwischen den Klangfiguren und lesbaren Texten gewinnen zu können.

Getreu seinem an Goethes Äußerung erinnernden Motto »Alles Einzelne in der Natur ist Brechungsmedium für alle Strahlen des Universums«[17] werden Chladnis Klangfiguren zu Gliedern in einer endlosen Kette von Allegorien, immer im Hinblick auf das Universum als Gesamtphänomen.

So spricht Ritter dem Ton an sich ein eigenes Leben, ja sogar ein eigenes Bewusstsein zu, das seinerseits wieder Teil eines mystischen Ganzen ist. In den Chladnischen Figuren sieht er eine Art natürlicher Sprache und somit einen Weg, die Phänomene der Natur lesbar zu machen. Über die sinnliche Erfahrung erschließen sich dem Betrachter somit Bereiche, die weit über das hinausgehen, was der rein analytische Verstand zu erkennen imstande ist.

Der Mensch ist somit nicht mehr auf rein mathematische Abstraktionen angewiesen, sondern kann versuchen, die Sprache der Natur mittels seiner Sinnesorgane und der Intuitionen seines Verstandes zu erkennen.

Der Mensch ist in Ritters Denken nicht länger die einzige zeichenverwendende Instanz. Vielmehr ist der menschliche, rationalistische Zeichengebrauch selbst Teil größerer Zeichen- und Sprachprozesse. Die in den Chladnischen Figuren dargestellten Töne stehen den inneren Regungen und Empfindungen näher als das gesprochene Wort. Sie begrenzen nicht; sie heben Grenzen auf und öffnen Bezüge zur Natur als Ganzes. Deshalb ist das richtige Verständnis akustischer Phänomene von so großer Bedeutung für das Verständnis aller weiteren Dinge.

Verstehen ist für Ritter kein fortlaufender Prozess, sondern eine momenthafte Aufhellung vielfältiger Bezüge. Das Erkennen der Klangfiguren berührt außerphysikalische Bereiche, wirkt in unterschiedlichen Zusammenhängen, stellt unterschiedlichste Bezüge her, ohne sie zu fixieren, und bietet eine ganze Reihe hermeneutischer Möglichkeiten. Die Figuren können naturwissenschaftlich aufgehellt werden, sie enthüllen mystische Bereiche, stehen im Kontext zu künstlerischen Phänomenen, auch in Bezügen zur kulturellen und literarischen Tradition, und sie öffnen Perspektiven auf psychische und physiologische Analogien.

***

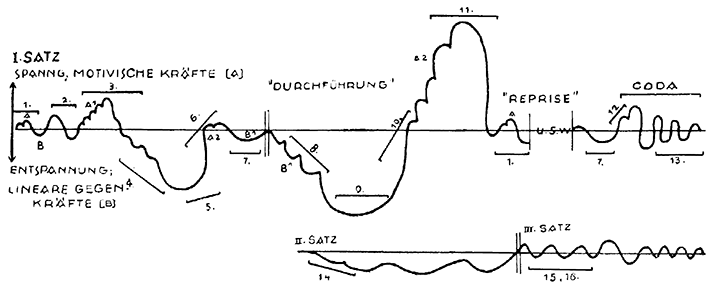

Wenn es in der Geschichte der Musiktheorie einen iconic turn gegeben hat, liegt er wohl 100 Jahre vor dem von dem Kunsthistoriker William John Thomas Mitchell für die Jetztzeit ausgerufenen.[18] Denn im frühen 20. Jahrhundert, im Zeichen von Energetik und ›Kurvendiskussion‹ einerseits, durch Heinrich Schenker und die ihm sich anschließenden Traditionen andererseits, gelangten musiktheoretische Graphiken wieder zu ungeahnter Prominenz. Unterschiedliche graphische Darstellungsformen sind in dieser Zeit entwickelt oder im Anschluss an ältere Darstellungen weiterentwickelt worden.[19]

Etwa seit 1900 und mit einem deutlich sichtbaren Höhepunkt in den 1920er Jahren werden musikalische Formen, aber auch Spannungsverläufe in Form von Verlaufskurven dargestellt. Die Kontinuität solcher Verlaufskurven schien nun dem Ablauf musikalischer Gebilde angemessener zu sein als etwa architektonische Entwürfe, wie sie frühere Zeiten zu vergleichbaren Zwecken gern verwendet hatten. Die Kurve ermöglichte einen Anschluss an körperliche Prozesse wie das Atmen, die Muskelbewegung und den – damals besonders heftig diskutierten – Tanz. Und auch Apparate wie der ›Pneumograph‹ – ein Gerät, mit dem Geschwindigkeit und Kraft der durch die Atmung bedingten Bewegungen des Brustkorbs aufgezeichnet werden konnten – oder der ›Phonograph‹, der nun Klänge selbst in Form einer Linie mit vielfältigen Ausschlägen in eine Stanniolschicht ritzte, schienen die Kurve als angemessene Modellierung musikalischer Abläufe nahezulegen.

Die Grenzen dessen, was in konventioneller Notation darstellbar erschien, wurden nun ausgiebig diskutiert. So thematisierte Ernst Kurth – überhaupt einer der Protagonisten dieser Art von ›Kurvendiskussion‹ – musikalische Raumvorstellungen und fand in der Neumenschrift eine in mancher Beziehung angemessenere Darstellung der musikalischen »Raumanschauung« als in der auf gleichmäßig großen Punkten beruhenden traditionellen Notenschrift, deren Abbildungsverhältnisse sich »beim Hineinhorchen in die innere Tonwelt selbst nicht so darstellen.«[20]

Hier wie im großen sind ihr [der in der Musik hervorzüngelnden Kraftformen] Grundbild, wie es durch den Energieverlauf unmittelbar gegeben ist, die Kurven, obwohl sie allein nicht das Wesentliche erschöpfen können und weitere Momente der Organisierung zuweilen ihre Bedeutsamkeit zurückzudrängen scheinen.[21]

Und von den jeweils unterschiedlichen Kurven erhoffte Kurth sich, stilistische Einordnungen vornehmen zu können, ganz im Sinne der Stilforschung Guido Adlers, wie in einer kurzen Passage zu Palestrina deutlich wird:

Die ruhigen, fast nie hochgewellten kleinen Bogen in den Einzelphrasen Palestrinas scheinen einfach gerundet schon im Vergleich mit den zittrigen, unruhiger in kleinen Teilwellen verlaufenden anderer Stile.[22]

Aber während Kurth, soviel er auch über Kurven redete, völlig darauf verzichtete, welche zu zeichnen, übernahmen das andere Autoren in reichlichem Maße. Die Bücher und Aufsätze von Hans Mersmann, Walter Engelsmann[23], Gustav Becking[24] oder Alexander Truslit[25] brachten kurvengeprägte Darstellungen musikalischer Verläufe in großer Zahl hervor; Hans Mersmanns Visualisierung der Klaviersonate Es-Dur von Joseph Haydn Hob. XVI:49 mag hier als Beispiel dienen (Abb. 3).

Abbildung 3: Hans Mersmanns Visualisierung von Haydns Klaviersonate Es-Dur Hob. XVI:49[26]

Für diese Zeit ist aber auch noch ein anderer Aspekt hervorzuheben. Graphiken können auch ein Misstrauen gegenüber der Kraft der Wortsprache anzeigen, und zumindest die durch Graphiken ermöglichte Alternative zur Linearität der Sprache ist gern genutzt worden. Aber auch weitergehende Sprachkritik scheint sich in der wichtigen Stellung der Graphiken in der Musiktheorie vor allem des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts niederzuschlagen. So ist die Lehre Heinrich Schenkers zwar ein vielschichtiges Gesamtkonzept, aber eines, das die visuelle Darstellung mehr und mehr in den Mittelpunkt rückte.

Die intellektuelle und literarische Moderne seit 1900 war von einer grundlegenden Kritik an der Phrase und darüber hinaus noch stärker dekonstruktivistisch von der Infragestellung der Möglichkeiten der Wortsprache überhaupt geprägt. Fritz Mauthners Beiträge zu einer Kritik der Sprache,[27] Hofmannsthals »Chandos-Brief« (»Die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muß, um irgendwelches Urtheil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze«[28]), Karl Kraus’ sensible Sprach- und Gesellschaftskritiken mögen für diese literarische und intellektuelle Phrasenkritik angeführt werden, eine Kritik, die ihren Anteil auch an der Kürze der Stücke und insgesamt an der musikalischen Ideologie auch der frühen musikalischen Moderne hat. Und es gilt: Wo Worte fehlen, sprechen Bilder. Wenn Schenker etwa Fünf Urlinie-Tafeln[29] fast völlig ohne begleitenden Text publizierte und in seinem knappen Vorwort mitteilte, seine graphische Darstellungsmethode habe nun einen Grad von Perfektion erreicht, der einen erklärenden Text überflüssig mache, stellt er sich in diese Tradition der neuzeitlichen Phrasen- und Sprachkritik, die das Wien seiner Zeit so stark prägte.

***

Im späteren 20. Jahrhundert näherten sich musikalische Graphik – als Äquivalent der Notenschrift mit Anweisungscharakter – und musiktheoretische Graphik einander an. Darüber hinaus ermöglichten Computergraphiken einerseits, die dank der technischen Entwicklung nun leicht zu erstellenden Sonagramme andererseits – man denke nur an die Software Sonic Visualiser und die durch sie ausgelöste Flut von Bildern – einen neuen Abbildungsreichtum; traditionelle Topoi und Abbildungsprinzipien blieben aber häufig bestehen. Als Neues trat schließlich das audiovisuelle Ineinander unterschiedlicher Medien hinzu: die multimediale Kombination von Text, Bild und Ton.

Gemeinsam mit vielen Abbildungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben viele der heute gebrauchten musiktheoretischen Abbildungen und Abbildungstypen, dass sie Aspekte musikalischer Wahrnehmung oder zumindest Annahmen über dieselbe mit einbeziehen. Als Beispiele können die verschiedenen Tonalitätsmodelle dienen, die sich darum bemühen, Distanzen zwischen Klängen graphisch zu repräsentieren. Fred Lerdahl – hier beispielhaft ausgewählt als Autor eines aktuellen, von Graphiken und Diagrammen durchzogenen Werks – unternimmt in seinem Buch Tonal Pitch Space von 2001 den Versuch, ein Modell für die Analyse tonaler Relationen und Bewegungen bereitzustellen, das einerseits systematisch geschlossen und formalisierbar sein, andererseits in enger Beziehung zu den psychologischen Intuitionen stehen soll, die mit harmonischen Bewegungen, mit ihren psychologisch empfundenen Richtungen und Gewichtsverteilungen verbunden sein sollen. Er knüpft damit an eine bereits weit zurückreichende Tradition musiktheoretischer und musikpsychologischer Versuche an, Intuitionen harmonischer Distanzen in graphisch repräsentierten Modellen abzubilden.[30]

Der Gegenstand eines großen Teils dieses Buches (vor allem des mit »Diatonic Space« überschriebenen zweiten Kapitels) ist der Versuch einer Darstellung und Modellierung der tonalen Hierarchie, der im tonalen System wirksamen hierarchischen Beziehungen. Es geht Lerdahl zunächst nicht um die Folge der tonalen Ereignisse im Ablauf eines bestimmten Stückes, sondern um die tonale Struktur, um diejenige Hierarchie, die im aktuellen Hören mit der Hierarchie der konkreten musikalischen Ereignisse interagiert, diesen bestimmte Bedingungen vorgibt und die tonale Hörerfahrung grundiert.

Lerdahl – und mit ihm andere Autorinnen und Autoren dieser Tradition – bemüht sich um die Modellierung eines mehrdimensionalen Raumes in Graphiken und Diagrammen zur Abbildung der tonalen Hörerfahrungen, in dem räumliche und in Zahlen dargestellte Abstände in möglichst enger Korrelation zu den empirisch gefundenen und intuitiv nachvollzogenen Hörerfahrungen stehen.

***

An dieser Stelle sollen abschließend die wichtigsten Aspekte der Darstellung thesenhaft zusammengeführt werden. Musiktheoretische Graphiken zielen auf die Visualisierung von Erkenntnissen und Intuitionen, deren angemessene Darstellung dem Text allein nicht zugetraut wird. Im Laufe von Jahrhunderten haben sich fachspezifische graphische Konventionen und Abbildungstraditionen herausgebildet, die das Verstehen der bildlichen Umsetzungen erheblich erleichtern.

Graphiken, Diagramme und Bilder sollen überzeugen, offenbaren und Denkmöglichkeiten aufzeigen, die ohne die abgebildeten Konstellationen so nicht möglich wären. Sie ermöglichen ein Hineinnehmen von Bestandteilen anderer Wahrnehmungs- und Vorstellungsbereiche: Sie können mit musikalischen Zeichen oder räumlichen Assoziationen verbunden werden, an bestimmte Bildtraditionen anknüpfen oder allegorische Darstellungen integrieren. Hörintuitionen spielen dabei ebenso mit hinein wie musiktheoretische Vorannahmen, Abbildungstraditionen und der Stand der Zeichen- und der Reproduktionstechnik.

In ihrer Materialität bleiben Abbildungen stabiler als Texte, die häufiger verändert oder zumindest in veränderter Gestalt tradiert werden.

Graphiken fungieren auch als visuelle Behauptungen; sie können von daher auch falsche Behauptungen sein oder irrigen Interpretationen Vorschub leisten. Und es scheint die Bereitschaft, sich kritisch mit einer Graphik auseinanderzusetzen, geringer zu sein als die, sich mit einem Text auseinanderzusetzen. Jedenfalls gilt: Keine Graphik versteht sich von selbst. Allerdings machen wir uns oft nicht klar, wie viele Voraussetzungen wir inferieren und wie viele ›Sehgewohnheiten‹ kulturell geprägt sind: von der Leserichtung von links nach rechts über Vorstellungen von Zentrum und Peripherie bis hin zu Abbildungsgewohnheiten, die durch die Kunstgeschichte geprägt sind.

Viele andere Arbeitsfelder und Beispiele könnten genannt und analysiert werden, in denen musiktheoretische Intuitionen und Konzeptionen visualisiert werden, und dem Komplex der graphischen Repräsentation musiktheoretischer Erkenntnisse und Vorstellungen wäre eine größere und kulturwissenschaftlich informierte Aufmerksamkeit zu wünschen.

Anmerkungen

Gould 1995. | |

Hier nur genannt, aber nicht weiter verfolgt sei die wirtschaftliche und finanzielle Seite graphischer Bestandteile: Sie führen zu Kosten- und Wertsteigerungen bei Büchern, Titelblätter und Frontispize haben zu Verkaufs- und Werbezwecken gedient, Fotografien erforderten Spezialpapiere, und manche quer- oder überformatige Graphik zwang zu Einlageblättern, die ebenfalls zu nennenswerten Kostensteigerungen beitragen konnten. | |

Dass übrigens die Musiktheorie so offen gegenüber graphischer Darstellung ist, dürfte verschiedene Gründe haben. Die europäische Musiktradition nutzt seit langem die komplexe Vermischung visuell-klanglicher Zeichenkombinationen unter Einbeziehung pragmatischer Aspekte (Notenzeichen mit Anweisungscharakter). Von daher ist eine gewisse Nähe der Konzeption zur Graphik gegeben. Musiktheoretische Graphiken und graphische Elemente haben allerdings gegenüber der Notenschrift in der Regel keinen Anweisungs-, sondern Zeigecharakter. | |

Kant 1977, 52. | |

Dabei muss natürlich die Überlieferungssituation und der Hintergrund der Entstehung des Werkes mitbedacht werden, handelt es sich doch nicht um ein im neuzeitlichen Sinne ›geschlossenes Werk‹, sondern eher um ein Konvolut, in das aus unterschiedlichen Quellen Bestandteile eingeflossen sind. | |

Paul 1872, nach 26. | |

Vgl. dazu Murdoch 1967. | |

Zitiert nach Kruse 2003, 112. | |

Leonardo 1990, 136. | |

Vgl. insgesamt zu dem hier wirksamen historischen Wandel Meischein 2010. | |

Goethe 1986, 22, Verse 430–438. | |

Ebd., Vers 442. | |

Ebd., Verse 447–453. | |

Goethe 1896, 353f. | |

Chladni 1787, nach 78. | |

Vgl. Ritter 1810. | |

Ebd., Bd. 1, 166. | |

Vgl. Mitchell 2008. | |

Die vielfältige Konstellation kultureller Einflüsse dieser Zeit auf die Musikauffassung und auch auf die graphischen Darstellungsweisen musiktheoretischer Zusammenhänge hat Tobias Robert Klein in seinem Buch Musik als Ausdrucksgebärde sehr eindrucksvoll dargestellt. Vgl. Klein 2015, 207–237. | |

Kurth 1931, 116–136, hier 121. | |

Ebd., 255. | |

Ebd., 255f. Auch neuere Literatur gerade auf dem Gebiet des Kontrapunkts bezieht sich übrigens auf in Kurven zu fassende ›Kraftfelder‹ und ›Energieströme‹. Vgl. Hohlfeld/Bahr 1994. | |

Engelsmann 1931. | |

Becking 1928. | |

Truslit 1938. | |

Mersmann 1923, 26. | |

Mauthner 1901/02. | |

Hofmannsthal 1991, 48f. | |

Schenker 1932. | |

Lerdahl bespricht eine ganze Reihe dieser Modelle, die seit dem 18. Jahrhundert angefertigt worden sind. Vgl. Lerdahl 2001, 42ff. |

Literatur

Becking, Gustav (1928), Der musikalische Rhythmus als Erkenntnisquelle, Augsburg: Filser.

Chladni, Ernst F. F. (1787), Entdeckungen über die Theorie des Klanges, Leipzig: Weidmanns Erben und Reich.

Engelsmann, Walter (1931), Beethovens Kompositionspläne dargestellt in den Sonaten für Klavier und Violine, Augsburg: Filser.

Goethe, Johann Wolfgang von (1896), Brief an Sartorius, 19. Juli 1810, in: Goethes Werke (Weimarer Ausgabe), Bd. 114, hg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen, Weimar: Böhlau, 351–354.

Goethe, Johann Wolfgang von (1986), Faust. Eine Tragödie, in: Goethes Werke (Hamburger Ausgabe), Bd. 3, hg. von Erich Trunz, 13. Auflage, München: Beck, 7–364.

Gould, Stephen J. (1995), »Ladders and Cones. Constraining Evolution by Canonical Icons«, in: Hidden Histories of Science, hg. von Richard Silver, New York: New York Review of Books, 37–67.

Hofmannsthal, Hugo von (1991), »Ein Brief«, in: Sämtliche Werke, Bd. 31, hg. von Ellen Ritter, Frankfurt a. M.: Fischer, 45–55.

Hohlfeld, Christoph / Reinhard Bahr (1994), Schule musikalischen Denkens. Der Cantus-firmus-Satz bei Palestrina (2 Bde.), Wilhelmshaven: Noetzel.

Kant, Immanuel (1977), Kritik der reinen Vernunft (Werke in zwölf Bänden, Bd. 3), hg. von Wilhelm Weischedel, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Klein, Tobias Robert (2015), Musik als Ausdrucksgebärde. Beiträge zur kultur- und wissenschaftsgeschichtlichen Erforschung der musikalischen Körperkommunikation, Paderborn: Fink.

Kruse, Christiane (2003), Wozu Menschen malen. Historische Begründungen eines Bildmediums, München: Fink.

Kurth, Ernst (1931), Musikpsychologie, Berlin: Hesse.

Leonardo da Vinci (1990), Sämtliche Gemälde und die Schriften zur Malerei, hg. von André Chastel, übers. von Marianne Schneider, München: Schirmer-Mosel.

Lerdahl, Fred (2001), Tonal Pitch Space, New York: Oxford University Press.

Mauthner, Fritz (1901/02), Beiträge zu einer Kritik der Sprache (3 Bde.), Stuttgart: Cotta.

Meischein, Burkhard (2010), Paradigm lost. Musikhistorischer Diskurs zwischen 1600 und 1960, Köln: Dohr.

Mersmann, Hans (1923), »Versuch einer Phänomenologie der Musik«, Zeitschrift für Musikwissenschaft 5, 226–269.

Mitchell, William J. T. (2008), Das Leben der Bilder. Eine Theorie der visuellen Kultur, München: Beck.

Murdoch, John E. (1967), »Euclides Graeco-Latinus. A Hitherto Unknown Medieval Latin Translation of the Elements Made Directly from the Greek«, Harvard Studies in Classical Philology 71, 249–302.

Paul, Oscar (1872), Boetius und die griechische Harmonik. Des Anicius Manlius Severinus Boetius fünf Bücher über die Musik, aus der lateinischen in die deutsche Sprache übertragen und mit besonderer Berücksichtigung der Griechischen Harmonik sachlich erklärt von Oscar Paul, Leipzig: Leuckart, Reprint Hildesheim: Olms 1973.

Ritter, Johann Wilhelm (1810), Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers. Ein Taschenbuch für Freunde der Natur (2 Bde.), Heidelberg: Mohr und Zimmer, Reprint Leipzig: Kiepenheuer 1984.

Schenker, Heinrich (1932), Fünf Urlinie-Tafeln, Wien: Universal Edition, Reprint unter dem Titel Five Graphic Music Analyses New York: Dover 1969.

Truslit, Alexander (1938), Gestaltung und Bewegung in der Musik, Berlin: Vieweg.

Humboldt-Universität zu Berlin

Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.