»Das Geschriebene darf nicht ernst genommen werden – das Geschriebene muß todernst genommen werden«

Zur Notation und Interpretation musikalischer Gesten im Schaffen György Kurtágs

Tobias Bleek

Zu den hervorstechenden Merkmalen der Musik von György Kurtág gehört ihre gestische Disposition und Intensität. Aber wie lassen sich musikalische Gesten, die sich aufgrund ihrer synthetischen Natur erst im Akt der Aufführung konstituieren, in Notenschrift fassen? Und vor welchen spezifischen Fragen und Herausforderungen stehen die Interpret*innen, wenn sie versuchen, das Notierte zu entschlüsseln und musikalisch umzusetzen? Der vorliegende Text untersucht dieses für die Kurtág-Analyse und -Interpretation bedeutsame Themenfeld anhand ausgewählter Werke und Quellenmaterialien. Im Zentrum steht die Entwicklung von Kurtágs Notationspraxis von der traditionellen Notation im Streichquartett op. 1 (1959) über die relative Dauernnotation in den Acht Duos für Violine und Cimbalom op. 4 (1960/61) bis zur Ausweitung der Notationsformen in der Klaviersammlung Játékok (1973ff.). Eine Schlüsselfrage, die dabei behandelt wird, betrifft den Grad an Kontrolle, die durch den Komponisten in der Notation der musikalischen Gesten impliziert wird, und den Grad an Freiheit, den Interpret*innen benötigen, um diese Gesten lebendig werden zu lassen. Unter Bezugnahme auf Theodor W. Adornos unvollendete Theorie der musikalischen Reproduktion werden auch grundsätzliche Fragen diskutiert, die für eine auf die Dimension des Performativen gerichtete Musiktheorie und Musikwissenschaft von Bedeutung sind. Im Schlussteil wird Kurtágs Interpretationsästhetik und sein jahrzehntelanger Versuch, eine auktorial verbürgte Aufführungspraxis zu etablieren, schlaglichtartig in den Blick genommen.

Kurtág’s music is known for its gestural disposition and intensity. But how can musical gestures – synthetic objects that come into existence only in performance – be grasped through notation? And what specific questions and challenges do performers face when trying to decipher the notation and transform it into music? The present essay examines this range of topics, which is crucial to analysis and performance of Kurtág’s music, by way of selected works and source materials. The study focusses on the development of Kurtág’s musical notation, from traditional notation in his String Quartet op. 1 (1959), to an approximate durational notation in the Acht Duos for violin and cimbalom op. 4 (1960/61), up to his expansion of notation in the piano cycle Játékok (1973ff.). A central issue is the extent of control implied by the composer’s notation of musical gestures and the degree of freedom that the performer requires in order to bring them to life. Theodor W. Adornoʼs unfinished theory of musical reproduction serves as a background for a discussion of fundamental questions that are central to music-theoretical and musicological studies of performativity. The final section discusses briefly Kurtág’s decade-long efforts to establish an authorially sanctioned performance tradition for his music.

»Die Notation reguliert, hemmt, unterdrückt immer zugleich,

was sie notiert und entwickelt – und daran laboriert alle

musikalische Reproduktion.«[1] (Theodor W. Adorno)

Wer Musik von György Kurtág spielt oder hört, den Komponisten am Klavier erlebt oder beim Unterrichten beobachtet, wird unmittelbar auf die Dimension des Gestischen gestoßen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass der Begriff der Geste auch in der Reflexion über Kurtágs Schaffen und Wirken eine prominente Rolle spielt. So bemerkt György Ligeti: »Kurtág hat in den 1960er Jahren eine phantastisch konzentrierte Innigkeit ausgearbeitet. Was man doch alles mit kleinen Gesten machen kann.«[2] Und Péter Eötvös erweitert den Blick von der Musik auf die dahinter stehende Musikerpersönlichkeit, wenn er im Gespräch erklärt:

Diese gestische Mitteilung, überhaupt der Mitteilungswille von ihm, das ist das starke Charakteristikum. […] So wie er Sachen erklärt, oder wie er auch selbst Klavier spielt – das ist ein Erlebnis. Alles wird durch Agogik, durch Artikulation durch Gestik zur Deutung gebracht und in den Proben stellt sich heraus, daß für ihn, jetzt wieder nur in Anführungsstrichen gesagt, das, was klingt, weniger wichtig ist als wie es klingt.[3]

Doch in welchem Maße lässt sich das, um was es Kurtág in seinem Komponieren, Musizieren und Unterrichten offensichtlich zu gehen scheint, in Notenschrift fassen? Oder konkreter gefragt: (Wie) kann es dem Komponisten gelingen, musikalische Gesten, die sich aufgrund ihrer synthetischen Natur erst im Akt der Aufführung konstituieren, im Medium der Schrift zu fixieren? Vor welchen spezifischen Fragen und Herausforderungen stehen die Interpret*innen, wenn sie versuchen, das Notierte zu entschlüsseln und musikalisch umzusetzen? Und wie lassen sich all jene Aspekte der Musik von Kurtág tradieren, die in den Bereich des Nicht-Notierten bzw. Nicht-Notierbaren fallen und dennoch essentiell zu sein scheinen?

Der vorliegende Text möchte dieses Problemfeld anhand ausgewählter Werke und Quellenmaterialien exemplarisch untersuchen. Zum einen, weil es sowohl für die analytische Beschäftigung und das Verständnis als auch für die Interpretation und Aufführungspraxis von Kurtágs Musik relevant ist. Zum anderen, weil der Primat des Gestischen und das damit unmittelbar zusammenhängende Problem der Notenschrift grundsätzliche Fragen aufwerfen, die für eine auf die Dimension des Performativen gerichtete Musiktheorie und Musikwissenschaft von Bedeutung sind. Nach einem Prolog zum Thema Geste und Notation werden im Hauptteil des Texts zentrale Momente der Kurtágʼschen Notationspraxis beleuchtet: die Verwendung des ›traditionellen‹ Zeichensystems im Streichquartett op. 1, die Hinwendung zu einer relativen Dauernnotation um 1960 und die Erweiterung der Notation in der Klaviersammlung Játékok ab den frühen 1970er Jahren. Davon ausgehend nimmt ein Epilog Kurtágs Interpretationsästhetik und seinen Versuch, eine auktorial verbürgte Aufführungstradition zu etablieren, schlaglichtartig in den Blick.

Musikalische Gesten und musikalische Notation

Dass die Kategorie der Geste in einer Debatte, die unter Stichworten wie ›music as performance‹, ›Präsenz‹ oder ›Performativität‹ den Vollzugscharakter der Zeitkunst Musik fokussiert, in letzter Zeit eine ungeahnte Konjunktur erlebt, ist nicht verwunderlich.[4] Denn zum einem richtet sie die Aufmerksamkeit auf die – in der wissenschaftlichen Diskussion lange Zeit vernachlässigte – klingende Realisierung von Musik und die körperlichen Vorgänge, die bei ihrer Produktion und Rezeption eine Rolle spielen.[5] Zum anderen birgt sie das Versprechen, die performativen Aspekte der Musik nicht gegen die strukturellen einseitig auszuspielen, sondern beides zusammenzudenken.[6] Wie weit oder eng die Kategorie gefasst werden soll und in welchem Verhältnis die verschiedenen Aspekte stehen, die sie zusammenführt, ist – wie kaum anders zu erwarten – strittig. Zugleich liegt es auf der Hand, dass die Kategorie nur dann wirklich analytisch fruchtbar gemacht werden kann, wenn man sie begrifflich differenziert. In Anknüpfung an bestehende Konzeptionen soll im Folgenden unter ›Geste‹ ein geformtes musikalisches Ereignis verstanden werden, das eine spezifische Gestalt bzw. Bewegungsform, klangliche Beschaffenheit und Energie aufweist und zudem eine bestimmte Ausdrucksqualität besitzt, die mit Bedeutung aufgeladen werden kann.[7] Auch wenn diese Bestimmung nicht mehr zu sein beansprucht als eine für Kurtágs Musik entwickelte heuristische Definition, die an konkreten Beispielen präzisiert werden muss, scheinen einige Erläuterungen sinnvoll:

(1) Der gewählte Begriff des ›Ereignisses‹ verweist darauf, dass Gesten keine statischen Objekte sind, sondern sich in der Zeit konstituieren, d.h. der Aufführung bedürfen. Zugleich besitzt er die notwendige Offenheit, denn zu einer musikalischen Geste kann eine Folge von Tönen, Klängen und Stille, ein einzelner Ton bzw. Klang oder auch – wie später noch gezeigt wird – eine stumme Spielgeste werden.

(2) Die Geste wird als ›geformtes‹ musikalisches Ereignis wahrgenommen, das – analog zur Körpergebärde – gestalthafte Qualitäten besitzt. Ihre einzelnen Aspekte (Bewegungsrichtung, Bewegungsenergie, spezifische akustische Eigenschaften sowie Ausdruck und damit assoziierte Bedeutungen) lassen sich allerdings nur in der Analyse trennen. Denn im spielenden und hörenden Vollzug tritt die Geste nicht als ein aus diskreten Parametern zusammengesetztes Objekt, sondern als synthetisches Phänomen in Erscheinung.

(3) Qua ihrer performativen Natur stehen musikalische Gesten grundsätzlich in enger Verbindung zum Prozess ihrer physischen Realisierung. Welchen ästhetischen Stellenwert dieser Prozess bei der Erfindung, Aufführung und Rezeption musikalischer Gesten einnimmt, kann jedoch nur fallspezifisch und nicht allgemein gesagt werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei die mediale Erscheinungsweise der Musik. So haben die unterschiedlichen Produktions- und Wahrnehmungsbedingungen eines Konzerts, einer Tonaufnahme oder eines Videomitschnitts natürlich auch Auswirkungen auf die Darstellung und das Erlebnis der musikalischen Gestik.

Zu den Autoren, die über das Verhältnis des Gestischen zur Notenschrift intensiv nachgedacht haben, zählt bekanntlich Theodor W. Adorno. In seinen posthum veröffentlichten Aufzeichnungen zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion, die für die gegenwärtige Diskussion gerade aufgrund ihres »Fragment-Status« in vielerlei Hinsicht aufschlussreich sind, unterscheidet er drei verschiedene Elemente, die bei der Interpretation komponierter Musik eine zentrale Rolle spielen:[8] Das »mensurale Element« wird durch den Notentext als solchen repräsentiert. Adorno bestimmt es näher als »Inbegriff alles durch Zeichen eindeutig Gegebenen«[9] und betont zugleich seine grundsätzliche Insuffizienz und Angewiesenheit auf Interpretation. »Nun würde ich sagen, daß alle musikalische Notation bis zu einem gewissen Grad ungenau ist«, schreibt er 1949 an Ingolf Dahl,

d.h. daß jede Musik, wenn man in einem allerstrengsten Sinn nur das spielt, was da steht, sinnlos wird. Das Lesen von Musik hat zwei Dimensionen. Die eine bezieht sich auf die Notation, die andere auf etwas, was ich das tonsprachliche Element nennen möchte, also die Kenntnis und Erfahrung von dem strukturierten Material, das jeglichem Kompositionsstil zugrundeliegt.[10]

In seinen Notizen und Entwürfen verwendet Adorno für dieses zweite Element den Begriff des »Idiomatischen«. Ins Spiel gebracht wird dabei zum einen der »musiksprachliche« Kontext, in dem ein Werk steht, »der Inbegriff aller Konventionen, innerhalb derer ein Text erscheint«[11], zum anderen der Erfahrungshorizont und die Subjektivität des Interpreten, der sich den Notentext auf der Basis seiner musikalischen Erfahrungen und seiner Kenntnisse des spezifischen Idiolekts eines Komponisten erschließt, ohne die eigene Stimme zu verleugnen. Das dritte Element schließlich ist das Gestische, für das Adorno in seinen Aufzeichnungen den Begriff des »Neumischen« einführt. Als »eigentliches Element der Unmittelbarkeit« richtet es den Blick auf die klingende Gegenwart der Musik im Moment ihrer Aufführung: »Der immanente Gestus der Musik ist immer Gegenwart, gerade nicht ewig, d.h. auch die alten Zeichen der Musik gelten dem Jetzt, das damit in sie hereinfällt.«[12]

In seinen Aufzeichnungen unternimmt Adorno zahlreiche Anläufe, um diese Grundelemente aus unterschiedlichen Perspektiven näher zu bestimmen und ihr dialektisches Verhältnis in den Blick zu nehmen. Dass die vorherige Zusammenfassung der Komplexität seines Denkens nicht gerecht wird, ist selbstverständlich. Dennoch scheint dieses Vorgehen legitim, denn die holzschnitthaft dargestellten Überlegungen Adornos bilden nicht den theoretischen Rahmen des Folgenden, sondern sind eher Ausgangs- und Fluchtpunkte, die in bestimmten Momenten aufgerufen werden. Zwei (Hypo-)Thesen sind dabei von besonderem Interesse: Zum einen das Postulat einer grundsätzlichen »Differenz von Notation und Sinn«, die für die Notationspraxis unmittelbar von Bedeutung ist: »Die musikalische Schrift […] trägt nicht das Ganze, ist unvergleichlich viel zu undifferenziert, und dies ist ein Grundsätzliches, das auch bleibt, womöglich sich verstärkt, je feiner man notieren lernt (Beispiel der späte Webern!).«[13] Zweitens die in der heutigen Diskussion unpopuläre Vorstellung, dass eine im rechten Sinn verstandene Analyse bei der Rekonstruktion des Neumischen aus dem Notentext eine wichtige Rolle spielen kann – Adorno würde sogar sagen, muss:

Der Begriff der Rekonstruktion des Neumischen aus dem Mensuralen, die eigentliche Interpretation qua Dechiffrierung, hat als wichtigste Vermittlungskategorie die der Analyse als einer notwendigen Bedingung der Interpretation. Aber ihr Begriff ist vor dem rationalistischen Mißverständnis zu schützen. Zunächst heißt Analyse beinahe – nicht ganz – das Gegenteil dessen was gemeinhin darunter verstanden wird. Also nicht die Reduktion auf die traditionellen Formteile sondern auf die spezifischen, dem je einzelnen Werk eigenen Elemente, Triebkräfte, und vor allem ihren Zusammenhang zum Ganzen: wobei freilich die Dialektik dieser Elemente und der ›offiziellen‹ der Form einen wesentlichen Gegenstand ausmacht […].[14]

Auch wenn man Adornos These, dass die Analyse eine »notwendige Bedingung der Interpretation« sei, nicht teilt, wäre es ein lohnenswertes Unterfangen, den Analysebegriff, den er in seinen Notizen zur Reproduktionstheorie sowie im späten Vortrag »Zum Problem der musikalischen Analyse«[15] und anderen Schriften entfaltet, näher zu untersuchen. Denn Adorno scheint es gerade darum zu gehen, die strukturellen und performativen Aspekte der Musik zusammenzudenken.

Zur Notation von Gesten im Kopfsatz des Streichquartetts op. 1

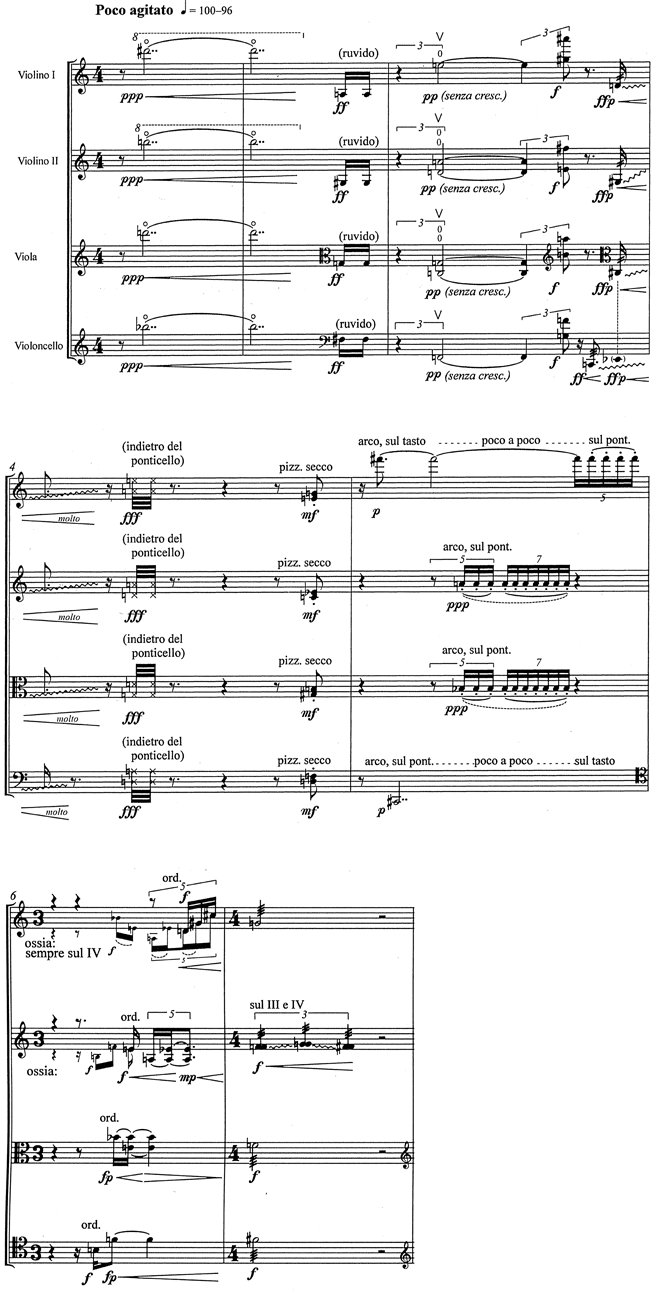

Das Streichquartett op. 1 (1959) bildet nicht nur den Grundstein des Kurtágʼschen Œuvres, sondern ist zugleich das erste vollgültige Zeugnis für den Primat des Gestischen in seiner Musik.[16] Programmatisch formuliert wird der gestische Duktus des Werks in der vieldiskutierten Anfangspassage des Kopfsatzes, die der Komponist selbst als »Exposition für ein Lebenswerk«[17] bezeichnet hat. Im engen Raum von nur sieben Takten notiert Kurtág mit den Mitteln der Standardnotation eine Folge kontrastierender Gesten (Bsp. 1/Audiobsp. 1). Die zentrale Rolle, die Dynamik, Klangfarbe und Artikulation bei der kompositorischen Formung dieser gestischen Komplexe spielen, wird bereits in den ersten beiden Takten deutlich. So besteht die spannungsgeladene Eröffnungsgeste aus zwei Bausteinen, die eine gegensätzliche Klangstruktur aufweisen (hoher Flageolett-Klang in verhältnismäßig weiter Lage, der sich aus zwei großen Terzen im Abstand einer kleinen None zusammensetzt vs. dichter chromatischer Cluster in engster Lage). Zusammengefügt werden diese beiden Elemente zu einem gestischen Komplex von ungeheurer Intensität. Ein fast substanzlos im pianissimo beginnender Klang steigert sich in einem sogartigen crescendo zu zwei gewalttätigen Fortissimo-Schlägen. Beschrieben wird dabei eine Entwicklung vom Ton zum Geräuschhaften (gehaltener, lichter Flageolett-Klang → abgerissener Kleinsekunden-Cluster).

Beispiel 1: György Kurtág, Streichquartett op. 1, 1. Satz, T. 1–7, © Editio Musica Budapest 1964 (Z. 40128)

Audiobeispiel 1: György Kurtág, Streichquartett op. 1, 1. Satz, T. 1–7,

Keller Quartett, ECM Records, ECM 1598 453258-2, 1996 (aufgenommen 1995), Track 4, 0:00–0:23

Ein zentraler musikalischer Bezugspunkt für Kurtágs Werk ist die Musik Anton Weberns. So weist der Kopfsatz eine erstaunliche Nähe zum ersten der Fünf Stücke für Streichquartett op. 5 (1909) auf – eine Komposition, die Kurtág bereits Mitte der 1950er Jahre durch Ligeti kennengelernt hatte und von der er während seines Studienaufenthalts in Paris 1957/58 eine Abschrift anfertigte. Ein besonderes Augenmerk Kurtágs – und das unterscheidet seine Webern-Rezeption von der westeuropäischen Webern-Begeisterung der 1950er Jahre – lag dabei auf der Gestik der Webernʼschen Musik.[18]

Nicht nur die Anfangspassage des Kopfsatzes, sondern auch der Beginn des dritten Abschnitts (T. 14f.) lässt an Webern denken (Bsp. 2/Audiobsp. 2). Kurtág schreibt hier – ähnlich wie Webern am Ende der zweiten Phase des Eröffnungssatzes von op. 5 (T. 4) – einen dreitönigen Miniaturkanon, dessen fragmentierte Melodik (kleine None + große oder kleine Terz bzw. große Sexte) an den mittleren bzw. späten Webern erinnert. Ein wesentliches Merkmal des vierstimmigen Kanons, das ihn zugleich von den kondensierten kanonischen Passagen in Weberns op. 5 abgrenzt, ist seine kontrapunktische und rhythmische Unschärfe. Während Bratsche und Violine 2 intervallisch einen exakten Umkehrungskanon bilden, stehen Cello und Violine 1 in einem intervallisch nicht exakten Umkehrungsverhältnis. Zugleich variiert nicht nur der Einsatzabstand zwischen den Stimmen (es kommt zu einer zunehmenden Verkürzung), sondern auch ihre rhythmische Gestalt. Zielpunkt dieser Überführung symmetrischer Dispositionen in asymmetrische musikalische Verläufe ist die gestische Belebung des Tonsatzes. Die strenge kontrapunktische Form wird von Kurtág partiell aufgelöst, um auf diese Weise eine melodische Individualisierung der verschiedenen Figuren zu erreichen. Die minutiös ausnotierten Abweichungen auf der Zeitebene verleihen ihnen ein individuelles rhythmisches Profil.

Beispiel 2: György Kurtág, Streichquartett op. 1, 1. Satz, T. 13–16, © Editio Musica Budapest 1964 (Z. 40128)

Audiobeispiel 2: György Kurtág, Streichquartett op. 1, 1. Satz, T. 14–16,

Keller Quartett, ECM Records, ECM 1598 453258-2, 1996 (aufgenommen 1995), Track 4, 0:53–1:09

Individualisierung der Gestik und Notation in den Duos op. 4

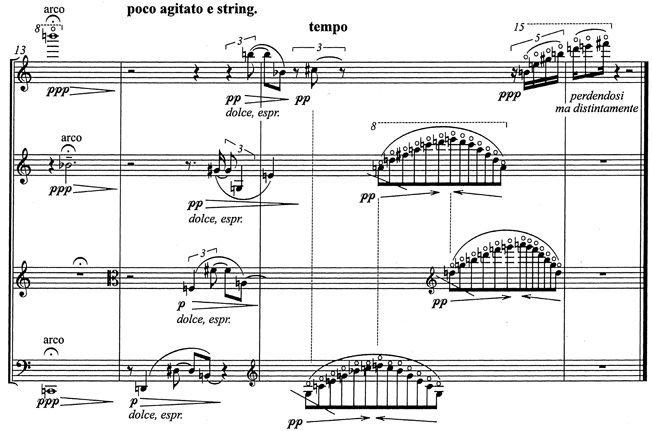

Auch die zwischen Mai 1960 und Januar 1961 entstandenen Acht Duos für Violine und Cimbalom beeindrucken durch ihre gestische Prägnanz und Intensität. Das siebte Stück, das den Zyklus ursprünglich beschließen sollte[19], ist ein eindrückliches Beispiel für Kurtágs Komponieren mit ›kleinen Gesten‹ (Bsp. 3/Audiobsp. 3). Ausgangspunkt der aphoristischen Komposition ist eine intervallisch weit gespannte, dreitönige melodische Figur in der Violine, die über einer aufstrebenden Quintolenfigur des Cimbaloms erklingt. In den folgenden Takten wird diese Violinfigur Schritt für Schritt um je einen Ton erweitert (d-e-f; d-e-f-h etc.). Zugleich unterwirft Kurtág die anwachsende Tonfolge von Auftritt zu Auftritt einem Prozess gestischer Variation. Durch subtile Veränderungen im Bereich der Dynamik, der Rhythmik und der Phrasierung (auch die Festlegung des Strichs ist Bestandteil der Komposition) schafft er eine Folge expressiver Gesten, die, obgleich sie in einer eindeutigen Verwandtschaftsbeziehung stehen, jeweils eine ganz individuelle Physiognomie aufweisen. Jede der komprimierten Melodien ist anders geformt, hat ihre eigene Bewegungsrichtung und Bewegungsenergie und eine spezifische Ausdrucksqualität. Mit welcher Akribie Kurtág dabei vorgeht, zeigt der Blick auf den Beginn der verschiedenen Gesten. Während die Begleitfigur im Cimbalom stets zu Taktbeginn einsetzt, beginnt die Violine ihre Gesten in den Takten 1, 2 und 3 jeweils nach einer kurzen Pause. Ähnlich wie im bereits diskutierten Miniaturkanon aus dem Streichquartett op. 1 variiert die Länge der Pause allerdings von Einsatz zu Einsatz (Triolenachtel, Sechzehntel, Triolenachtel). Das Ziel dieser minimalen zeitlichen Verschiebungen ist erneut die Schaffung einer Form kompositorisch kontrollierter Unschärfe, die zu einer Vitalisierung der musikalischen Gestik führen soll.

Beispiel 3: György Kurtág, Acht Duos op. 4, Nr. 7, © Universal Edition 1965 (UE 13999)

Audiobeispiel 3: György Kurtág, Acht Duos op. 4, Nr. 7,

Judit Hevesi (Violine), Jószef Szalay (Cimbalom), Hungaroton Classic, HCD 31290, 1995 (aufgenommen 1968), Track 23

In einem Programmbuchtext zu den Acht Duos berichtet Kurtág, dass er das Werk im Auftrag der »experimentierfreudigen« Geigerin Judit Hevesi geschrieben habe: »ich schrieb in der Violinstimme quasi Übungsstücke für sie im Sinne unserer gemeinsamen Arbeit, also mit musikalisch-spieltechnischen Problemen, die sie weiterführen und ihre Ausdrucksfähigkeit bereichern sollten.«[20] Vor dem Hintergrund dieser Aussage lässt sich das siebte Duo als Studie über die vielfältigen gestischen Gestaltungsmöglichkeiten einer melodischen Figur interpretieren, die zugleich zentrale Punkte von Kurtágs impliziter Poetik und Interpretationsästhetik thematisiert: Die Konzeption der eigenen Musik als gestisches Phänomen und die Überzeugung, dass sich eine gelungene Interpretation um eine adäquate Realisierung des gestischen Zusammenhangs bemühen muss, also nicht nur um die Töne, sondern auch um das, was sich zwischen ihnen ereignet. Das Bindeglied zwischen der Ebene der Komposition und der Interpretation ist die simple aber entscheidende Frage, wie man auf überzeugende Weise von einem Ton zum nächsten kommt.[21]

Musikalische Gesten sind synthetische Phänomene, deren Umrisse zwar in der diskreten Notenschrift indiziert werden können, die sich aber erst im Moment der Aufführung konstituieren. Der Eindruck gestischer Lebendigkeit beruht dabei in wesentlichem Maße auf (minimalen oder auch größeren) Abweichungen und Varianten im Bereich des zeitlichen Verlaufs, der Dynamik sowie der Phrasierung und Artikulation. In den bisher diskutierten Beispielen waren diese Abweichungen und Varianten ähnlich wie bei Webern das Produkt eines skrupulösen Kompositionsprozesses, in dem nicht nur der Entwicklungsverlauf einer musikalischen Geste möglichst genau bestimmt wurde, sondern auch die rhythmische Unschärfe das Resultat präziser notationaler Festlegung war.

Doch wie angemessen und zweckdienlich ist diese Form der minutiösen Ausgestaltung jedes Details im Notentext für das, um was es Kurtág eigentlich zu gehen scheint? Oder, um an die eingangs zitierte Überlegung Adornos anzuknüpfen: Verstärkt das hohe Maß an Festlegung im Bereich des ›Mensuralen‹ nicht gerade die »Differenz von Notation und Sinn«[22]? Denn wie Adorno an anderer Stelle – zum Teil in Abgrenzung zu einem »positivistischen Musizierideal«[23] – formuliert: »Die Starrheit des Zeichens verfehlt den Gestus der Musik« und birgt zugleich die Gefahr eines »Textfetischismus« und eine damit einhergehende »Liquidation des Neumischen« in sich:[24]

Keine wie immer vollkommene Notation könnte die Zone der Unbestimmtheit tilgen, und indem die Wiedergabe diese stehen ließe, anstatt an ihr die interpretative Arbeit zu leisten, würde die paradoxe Sprache der Musik zu jenem Kauderwelsch, das von so vielen treulos-treuen Aufführungen radikal moderner Werke her vertraut ist.[25]

Die Gefahr einer »Flucht ins Mensurale« bzw. einer Hinwendung zu einem scheinbaren »Objektivismus« sah Adorno in der Interpretationspraxis der ›Darmstädter Schule‹ gegeben.[26] So notiert er in Zusammenhang mit einer Aufführung der Klavierwerke von Arnold Schönberg durch Eduard Steuermann bei den Darmstädter Ferienkursen 1954: »Die sogenannte Jugend protestiert gegen das ›überspitzte espressivo‹ in Eduards Schönbergdarstellung«.[27] Interessant – auch im Hinblick auf Kurtágs Notationspraxis – sind die damit zusammenhängenden Überlegungen Adornos zum »historischen Charakter der Interpretation«:

Im Deutschland von Furtwängler und dem Buschquartett haben wir ein im gewissen Sinn ›positivistisches‹ Musizierideal polemisch vertreten müssen (freilich stets im äußersten Gegensatz zum ›neusachlichen‹); im Amerika Toscaninis ein ›expressives‹; und dies nicht nur theoretisch, sondern bis in die Nuancen der tatsächlichen Wiedergabe hinein. Daraus vielleicht: die wahre Interpretation ist stets polemisch (sehr deutlich bei Wagner).[28]

Dass Kurtág sich mit dem von Adorno beschriebenen Problemfeld auseinandersetzte und nach Wegen suchte, um seine Musik vor einer ›objektivistischen‹ Wiedergabe des Notentexts zu bewahren, zeigt der Blick in die Quellen. In einem später durchgestrichenen Entwurf hat er die beiden Anfangstakte des siebten Duos in einer relativen Dauernnotation skizziert (Bsp. 4, Notenzeilen 1–2).

Beispiel 4: György Kurtág, Entwurf zur Anfangspassage von op. 4, Nr. 7 (Sammlung György Kurtág der Paul Sacher Stiftung Basel).

Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung der Paul Sacher Stiftung Basel

Im Falle des siebten Duos entschied sich Kurtág im Laufe des Kompositionsprozesses für die exakte notationale Festlegung der zeitlichen Verläufe. In den Duos 1 bis 5 hingegen rückt er von der traditionellen Notenschrift mit ihrer ›digitalen‹ Fixierung der Tondauer ab.[29] Den Ausgangspunkt dieser Entwicklung in Kurtágs publiziertem Œuvre bildet das Bläserquintett op. 2 (1959). Insbesondere im fünften und siebten Satz dieses Werkes arbeitet der Komponist mit einer rhythmisch-freien Notenschrift, in der die unterschiedlichen Längen der Töne und Pausen und ihr Verhältnis zueinander keine ›absoluten‹, sondern relative Werte sind. Der Zeichenbestand dieser relativen Dauernnotation wird im Anhang der Acht Klavierstücke op. 3 (1960), in der sie ebenfalls zum Einsatz kommt, näher erläutert.

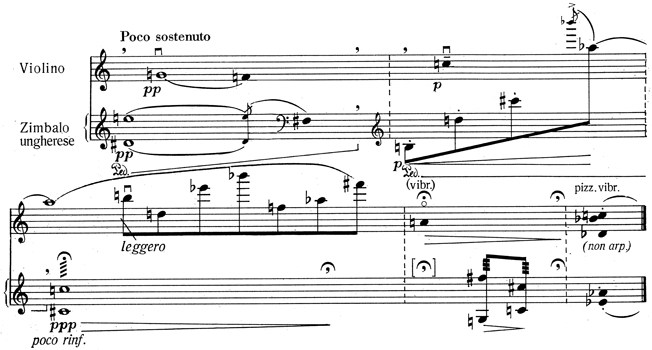

Welche Implikationen sich aus dieser relativen Dauernnotation für die Realisierung der musikalischen Gestik ergeben, lässt sich am Beispiel des ersten der Acht Duos zeigen (Bsp. 5/Audiobsp. 4). Das aphoristische Stück beginnt im Cimbalom mit dem Zweiklang dis1-e2, in den die Violine nach einer kurzen Pause die fallende Zweitonmelodie g1-f1 einfügt. Abgerundet wird dieser erste konzentrierte Formabschnitt, dem ein geschlossenes chromatisches Fünftonfeld zugrunde liegt (es, e, f, fis, g), mit dem Ton fis im Cimbalom. Durch den Phrasierungsbogen und das niedergedrückte Haltepedal wird er in eine direkte Beziehung zum Nonenklang dis1-e2 gesetzt. Zugleich lässt er sich aber auch als eine Reaktion auf die fallende große Sekunde in der Violine deuten. Während die Verdichtung der Form und des Ausdrucks sowie die fragmentierte Melodik an die expressionistischen Miniaturen Weberns erinnern, ist die individuelle Gestalt des gestischen Komplexes ein Resultat von Kurtágs relativer Dauernnotation. Die Länge der einzelnen Töne und Pausen und ihr Verhältnis zueinander sind hier nicht mehr eindeutig festgelegt, sondern in relativen Werten notiert (kurze Pause, relativ längerer Ton, relativ kürzerer Ton, vorschlagartiger Ton). D.h. nicht ein vom Komponisten vorab exakt definiertes Zeitgerüst bildet den verbindlichen Rahmen für die Konstitution der Geste, sondern der genaue zeitliche Verlauf des gestischen Komplexes entsteht erst im Moment der klanglichen Realisierung. Ein wichtiges Ziel der unbestimmten Notation ist es dabei, die Interpret*innen auf den gestischen Duktus der Musik aufmerksam zu machen und ihnen zugleich die notwendige Flexibilität für die Ausformung der verschiedenen Gesten einzuräumen. Wann genau der/die Geiger*in mit der fallenden Zweitonfigur einsetzt, wird davon abhängen, wie der/die Cimbalist*in den eröffnenden Nonenklang artikuliert, wobei die Erlebniszeit der Interpret*innen letztendlich das entscheidende Kriterium ist.[30]

Beispiel 5: György Kurtág, Acht Duos op. 4, Nr. 1, © Universal Edition 1965 (UE 13999)

Audiobeispiel 4: György Kurtág, Acht Duos op. 4, Nr. 1,

Judit Hevesi (Violine), Jószef Szalay (Cimbalom), Hungaroton Classic, HCD 31290, 1995 (aufgenommen 1968), Track 17

Die relative Dauernnotation lässt sich also als Versuch verstehen, der performativen Natur der musikalischen Geste Rechnung zu tragen, deren konkrete Ausgestaltung interpreten- und aufführungsabhängig ist. Die unscharfe rhythmische Notation schafft auf der Ebene der zeitlichen Gestaltung eine Zone des Unbestimmten, die den Interpret*innen den notwendigen Freiraum eröffnet, sie zugleich aber auch in die Verantwortung nimmt. Umgekehrt bedeutet dieser Schritt für den Komponisten einen Verzicht auf Differenzierung im Bereich des Zeitgeschehens: Die für eine vitale Gestik notwendige Unschärfe wird der kompositorischen Kontrolle entzogen. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang allerdings die Tatsache, dass Kurtág die Hinwendung zur relativen Dauernnotation in einem auktorial geschützten Raum vollzog. Denn die Duos op. 4 sind – wie bereits zitiert – für eine spezifische Interpretin geschrieben worden, die den Notentext gemeinsam mit dem Komponisten erarbeitete. Die Konsequenzen, die sich aus dieser Verlagerung schöpferischer Entscheidungen und auktorialer Kontrolle in den Bereich der Interpretation ergeben, werden im Folgenden genauer beleuchtet.

Exkurs: Kurtágs Notationspraxis im Kontext

Um Kurtágs Umgang mit der Notenschrift in den Werken der frühen 1960er Jahre besser einordnen zu können, lohnt es sich, den Blick für einen Moment auf die Notationsdiskussion der (west-)europäischen Avantgarde zu weiten. So bilanziert Karlheinz Stockhausen in seinem 1960 in den Darmstädter Beiträgen zur Neuen Musik erstveröffentlichten Essay »Musik und Graphik«: »Vor 9 Jahren etwa begann eine ungeahnte Differenzierung der Schriftzeichen, und jeder Komponist weiß heute, daß die kompositorische Arbeit zum großen Teil vom gewählten graphischen System bestimmt wird.«[31] Diese Pluralisierung der Notationssysteme und die damit einhergehenden Debatten konnte Kurtág in Ungarn aufgrund der kulturpolitischen Restriktionen des kommunistischen Systems nur partiell verfolgen. Die wichtigste Vermittlungsinstanz war dabei sein Freund und Mentor Ligeti, der ihn nach der Übersiedlung in den Westen regelmäßig mit Partituren, Texten und Aufnahmen versorgte.[32] In welcher Form und Intensität Kurtág sich mit diesem Material auseinandersetzte und welchen Einfluss es auf seine eigene Notationspraxis hatte, lässt sich aufgrund der dünnen Quellenlage nicht mit Sicherheit sagen. Ins Auge springen jedoch drei Aspekte bzw. Entwicklungen, die Kurtág besonders interessiert haben dürften:

(1) Die Problematisierung einer kompositorischen Praxis, die nach größtmöglicher notationaler Fixierung strebt. So konstatiert Ligeti in seinen Ausführungen zu Boulez’ Dritter Klaviersonate (1955–57), die Kurtág mit großem Interesse studierte:[33] »Die Präzision der Ausführung schlug an dem Punkt, wo die Vorschriften so ins Übermäßige wuchsen, daß sie nicht mehr eingehalten werden konnten, ins Vage um.«[34]

(2) Das Ungenügen an einer »determinierten Ingenieurschrift« und der Versuch, die Interpret*innen »aus dem strengen Raster einer metrischen Zeitordnung«[35] zu befreien. Zu den frühsten Beispielen zählen Stockhausens Mitte der 1950er Jahre entstandenen Klavierstücke, von denen Kurtág einige während seines Pariser Studienjahrs kennenlernte.[36] Über sein Bestreben, diesen »Phänomenen, die sich dem Messen entziehen«, Raum zu geben, schreibt Stockhausen: »Vor allem geht es mir dabei um die Vermittlung eines neuen Zeitgefühls in der Musik, wobei die unendlich feinen ›irrationalen‹ Nuancierungen und Bewegungen und Verschiebungen eines guten Interpreten manchmal eher zum Ziele verhelfen als ein Zentimetermaß.«[37]

(3) Die Vergrößerung des Entscheidungsspielraums für die Interpret*innen, die mitunter in eine ›mitschöpferische Tätigkeit‹ mündet und insofern auch den Werkbegriff verändert. Im selben Band der Darmstädter Beiträge, in dem auch Stockhausens Essay »Musik und Graphik« erschien, erklärte Boulez dazu allgemein:

Wenn wir nunmehr Werke komponieren, deren Bestimmung es ist, sich bei jeder Aufführung zu erneuern, so deshalb, weil uns endgültig festgelegte Werke nicht mehr recht dem gegenwärtigen Stand des musikalischen Denkens und der Entwicklung selbst, welche die musikalische Technik genommen hat, zu entsprechen scheinen.[38]

Eine Komposition, die als direkter Beitrag zu dieser Diskussion verstanden werden kann, ist der fünfte Satz des im Sommer 1959 vollendeten Bläserquintetts op. 2. In Anknüpfung an aleatorische Verfahren hat Kurtág den Interpret*innen hier neben der Festlegung der exakten Tondauer, des Tempos und der Dynamik auch die Ausarbeitung der endgültigen Form anheimgestellt. Ziel dieser Verlagerung kompositorischer Entscheidungen ist es, dass sich das Stück – wie von Boulez gefordert – von Aufführung zu Aufführung erneuert: »Es besteht nicht aus einer abgeschlossenen und definitiven Botschaft, einer eindeutig organisierten Form, sondern biete[t] die Möglichkeit für mehrere, der Initiative des Interpreten anvertraute Organisationsformen« und fällt somit in den Bereich jener Kompositionen, die Umberto Eco als »offene Kunstwerke«[39] beschrieben hat.

In der Dekade nach dem entscheidenden Westaufenthalt blieb der fünfte Satz des Bläserquintetts Kurtágs radikalster Versuch, das Verhältnis »von streng Komponiertem, also schriftlich genau Fixiertem, und frei Interpretierbaren«, das Ligeti in seiner Besprechung der Dritten Klaviersonate von Boulez als eines »der aktuellsten Probleme des musikalischen Schaffens«[40] bezeichnet hatte, neu zu bestimmen. Doch in den frühen 1970er Jahren begann er mit einem Projekt, das diese Problematik unter veränderten Vorzeichen erneut ins Zentrum der kompositorischen Aufmerksamkeit rückte.

Erweiterung des gestischen Spielfelds und der Notationspraxis in den Játékok

In Kurtágs Komponieren und seiner Notationspraxis markiert die Arbeit an der Klaviersammlung Játékok (›Spiele‹) eine neue Stufe. Das work in progress, das 1973 mit den Elő-Játékok (›Vor-Spielen‹) als pädagogisches Projekt begann, war für den Komponisten ein Akt der Befreiung, der mit einer radikalen Erweiterung des kompositorischen Spielfelds einherging. Die Befreiungs- und Erweiterungsvorgänge betreffen dabei unterschiedliche Ebenen:

– das verwendete musikalische Material und die musikalische Sprache: Die offene Bezugnahme auf Musik der Vergangenheit und Gegenwart, der Rekurs auf traditionelle Formen und tonale Wendungen etc. werden zu einem expliziten Bestandteil des ästhetischen Spiels;

– den Umgang mit dem Instrument und dem Körper des Spielers;

– den Umgang mit der Notenschrift.

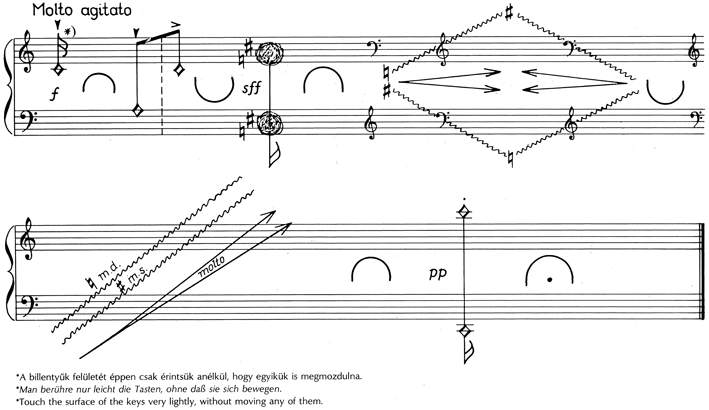

Einen wichtigen Nährboden für diese Entwicklung bildeten Erfahrungen mit Improvisation und experimenteller Musik – insbesondere von John Cage und Christian Wolff sowie von jüngeren ungarischen Kollegen –, die Kurtág im Umfeld des Új Zenei Stúdió (›Studio für Neue Musik‹) in Budapest sammelte, sowie die Beschäftigung mit Volksmusik und dem Gregorianischen Choral.[41] Der imaginäre Zielpunkt der Játékok scheint dabei eine weitere Stärkung des Gestischen in Kurtágs Musik zu sein. So stellt die Klaviersammlung die Geste nicht nur als geformte musikalische Gestalt, sondern auch als körperlich-expressive Gebärde der jeweiligen Spieler*innen und als kommunikativen Akt ins Zentrum der Aufmerksamkeit von Komponist, Spieler*in und Hörer*in. Besonders deutlich in Erscheinung tritt diese Erweiterung des gestischen Kosmos im ersten Buch der Játékok. Ein Extrempunkt markiert das Stück »Pantomime (Zanken 2)« (I, 19A).[42] Gegenstand der Komposition ist eine Folge ausdrucksgeladener Spielgesten mit theatralischer Qualität, die Kurtág mit Hilfe eines erweiterten Zeichenbestands notiert (Bsp. 6). Wie im Titel bereits angedeutet, bleiben die Bewegungen am Instrument jedoch stumm, da der/die Pianist*in die Tasten zwar leicht berührt, aber nicht niederdrückt. Und trotzdem gibt es Musik. Sie erklingt nur nicht im äußeren Raum, sondern im inneren Ohr des Spielers/der Spielerin und des/der zuschauenden Hörers/Hörerin, vermittelt durch den körperlichen Vollzug bzw. die visuelle Wahrnehmung der dramatisch aufgeladenen Spielgesten. Das ironische Stück ist ein Witz und doch zugleich mehr – denn es zeigt, dass die inszenierte Körpergebärde auch ohne Klang schon in der Lage ist, musikalische Gesten zu evozieren. Bemerkenswert ist dabei die äußerst präzise Notation der einzelnen Spielgesten, die den gestischen Verlauf bereits auf dem Papier sichtbar macht und den Spieler zu einer gewissenhaften Umsetzung auffordert. Den Gegenpol hierzu bilden jene Stücke Kurtágs, in denen sich Ausdruck und Theatralität nicht in den Gebärden oder der Mimik des Interpreten/der Interpretin, sondern lediglich als expressiv-dramatische Gesten im akustischen Substrat zeigen sollen. So berichtet die ungarische Sopranistin Adrienne Csengery, mit der der Komponist über Jahre eng zusammengearbeitet hat: »Auch die bühnenmäßige Geste muß in meiner Stimme hörbar sein. Kurtág sagt immer zu mir […]: Nicht du sollst dich bewegen, deine Stimme soll sich bewegen. […] Er will das Opernhafte nur vermittels der Expressivität meiner Stimme haben.«[43]

Beispiel 6: György Kurtág, »Pantomime (Zanken 2)«, in: Játékok I, © Editio Musica Budapest 1979 (Z. 8377)

Die Welt, die Kurtágs Játékok zwischen diesen beiden Polen gestischen Komponierens entfaltet, ist reich an Farben und Zwischentönen. Stücke, in denen der körperliche Vollzug der Geste offensichtlich wichtiger ist als das akustische Resultat (z.B. »Mit den Handflächen« bzw. »Danebenhauen ist erlaubt«, I, 2A–2B), stehen neben solchen, in denen der Komponist die Spielbewegung so gestaltet, dass ein musikalischer Zusammenhang mit dem Körper erfühlt werden kann und muss (im Falle der dreihändigen Version von »Virág az ember« aus Játékok VIII sogar im Zusammenspiel zweier Körper[44]). Es gibt nicht nur stummes instrumentales Theater, sondern auch klingendes, zum Beispiel der Streit um drei Töne und Tasten in der vierhändigen Version von »Schläge – Zanken« (VIII, 10).[45] Und während ein Stück wie »Zwiegespräch« (II, 33) die kommunikative Funktion von Gesten ins Zentrum stellt, fokussiert »Trippelnd« oder »Torkelnd« (I, 6) ihre Bewegungsform, »Spatzenlärm« (I, 18B) oder »Fast im Schlaf« (I, 17A) ihr assoziatives Potential und »Klagegesang« ihre Ausdrucksqualität (III, 10). Die »Hommage à Tschaikowsky« (I, 21) schließlich ist ganz von der Spielbewegung her gedacht und illustriert zugleich das intertextuelle Potential gestischen Komponierens.

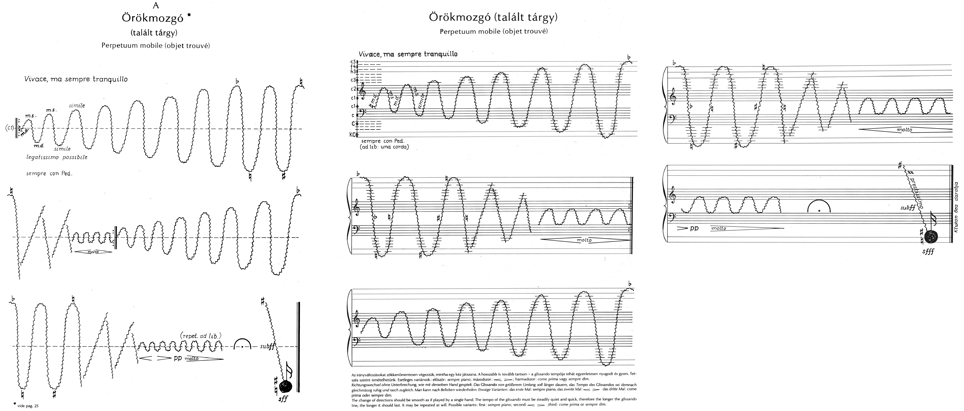

Die beschriebene Ausweitung des gestischen Kosmos schlägt sich im angereicherten Schriftbild der Játékok nieder. So hat Kurtág die relative Dauernnotation erweitert und den Bestand der Notenzeichen um Elemente einer Aktionsschrift sowie graphische Elemente ergänzt. Auch hier ist das Ziel, die Dimension des Gestischen im Notenbild möglichst deutlich aufscheinen zu lassen und dem Interpreten/der Interpretin zugleich die notwendige Freiheit für eine angemessene Realisierung einzuräumen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass sich auch auf der Ebene der Notation die weitreichendsten Experimente im ersten Band der Klaviersammlung finden. Kurtág stellt hier zwei verschiedene Formen schriftlicher Fixierung gegeneinander, die sich – wie es zu Beginn des Bandes heißt – »gegenseitig ergänzen«.[46] Auf den linken Seiten der Druckausgabe (A) »ist das Klanggeschehen unbestimmter, freier in der Bewegung«, während auf den rechten Seiten (B) »alles genauer vorgeschrieben ist und strengeres Spiel verlangt wird«.[47] Ein besonders eindrückliches Beispiel für die Plastizität der Notation ist »Perpetuum mobile (objet trouvé)« (Bsp. 7/Audiobsp. 5). Das Stück lässt sich als Etüde über eine elementare Spielgeste verstehen: das Glissando auf weißen und schwarzen Tasten. Auf der Ebene der Notation wird dieser Primat des Gestischen prägnant veranschaulicht. So zeigt das einfache Notenbild in größtmöglicher Anschaulichkeit sowohl die wellenförmigen Hand- und Armbewegungen, die der/die Pianist*in auszuführen hat, als auch den dadurch erzeugten musikalischen Verlauf. Möglich ist dies, weil Aktion und Resultat in diesem spezifischen Fall einander direkt entsprechen. Wie auch in anderen Stücken der Játékok räumt der Komponist dem/der Spieler*in dabei eine mitschöpferische Rolle ein. Im Rahmen des von der Notation umrissenen Spielfelds übernehmen die Spieler*innen bestimmte Entscheidungen selbst: Im Falle der präziser ausnotierten B-Fassung des Stücks (I, 25, Bsp. 7, mitte/rechts) betrifft dies insbesondere die Frage der Wiederholung und ihrer dynamischen Gestaltung. Im Falle der offeneren A-Fassung (I, 1, Bsp. 7, links; Audiobsp. 5) entscheidet der/die Interpret*in zusätzlich über die genaue Amplitude der Glissando-Wellen, da hier eine Registertabelle fehlt, aus der die Spitzen- und Talwerte der gezeichneten Wellenbewegung abgelesen werden könnten.

Beispiel 7: György Kurtág, »Perpetuum mobile (objet trouvé)«, Játékok I, © Editio Musica Budapest 1979 (Z. 8377)

Audiobeispiel 5: György Kurtág, »Perpetuum mobile (objet trouvé)«, Játékok I, Version A.

György Kurtág, ECM Records, ECM 1619 453511-2, 1997 (aufgenommen Juli 1996), Track 9

Kurtágs in den Játékok begonnene Praxis, manche Stücke in zwei unterschiedlichen Notationen zu präsentieren, und sein Bestreben, dem/der Spieler*in »eine Möglichkeit zum Experimentieren«[48] einzuräumen, wirken wie eine frühe kompositorische Reflexion über zentrale Themen und Thesen der neueren Performance-Forschung. Denn zum einen machen die Játékok deutlich, dass das ›Werk‹ nicht auf seine schriftliche Fixierung reduziert werden kann und darf.[49] Zum anderen lenken sie den Blick auf den Akt der Interpretation selbst und die sinnstiftende Rolle, welche die ausführenden Musiker*innen übernehmen.

»Hommage tardif à Karskaya«

Im fünften Band der Játékok hat Kurtág unter dem Titel »Hommage tardif à Karskaya« eine Klavierbearbeitung des ersten Satzes seines Streichquartetts op. 1 publiziert (Bsp. 8/Audiobsp. 6). Die im April 1990 angefertigte Transkription entstand als Reaktion auf den Tod der französisch-russischen Malerin Ida Karskaya. Kurtág hatte Karskaya 1957 in Paris kennengelernt, war mit ihrem Sohn befreundet und verkehrte in ihrem Haus. Eine Lithographie Karskayas mit dem Titel España hatte für ihn offensichtlich besondere Bedeutung. Während der Komposition des Streichquartetts op. 1 und der folgenden Werke hing der Druck über seinem Budapester Arbeitsplatz und wurde auf seine Veranlassung später auch auf dem Cover der Einspielung von Opus 1 durch das Arditti Quartet abgedruckt.[50] Im Gespräch hat Kurtág die stark gestisch geprägte Lithographie mit der aufstrebenden Gestik des Eröffnungssatzes des Quartetts in Verbindung gebracht.[51]

»Hommage tardif à Karskaya« ist in unserem Zusammenhang von besonderem Interesse, da der Komponist den Streichquartettsatz nicht nur für ein anderes Klangmedium bearbeitet, sondern zugleich auch das Schriftbild transformiert. So überträgt er das rhythmisch bis ins kleinste Detail exakt festgelegte Original in die relative Dauernnotation. Die Differenz zwischen beiden Notationsformen zeigt sich besonders deutlich in dem bereits besprochenen Miniaturkanon, der den dritten Formabschnitt des Kopfsatzes eröffnet. In der Streichquartettfassung ist die rhythmische Unschärfe das Resultat präziser kompositorischer und notationaler Festlegung (vgl. Bsp. 2, T. 14f.). In der Klavierfassung hingegen wird die genaue zeitliche Ausgestaltung der vier Kanonstimmen dem/der Interpreten*in überlassen (vgl. Bsp. 8, dritte Akkolade). Doch wie bereits gezeigt wurde, ist diese Freiheit auf der Ebene der Zeitgestaltung nicht mit Beliebigkeit zu verwechseln. So heißt es im vielzitierten Vorwort der Játékok – einer der wenigen veröffentlichten Äußerungen des Komponisten zum Status der Notation in seiner Musik:

Spiel ist Spiel. Es verlangt viel Freiheit und Initiative vom Spieler. Das Geschriebene darf nicht ernst genommen werden – das Geschriebene muß todernst genommen werden: was den musikalischen Vorgang, die Qualität der Tongebung und der Stille anlangt.

Wir sollten dem Notenbild glauben, es auf uns einwirken lassen. Das graphische Bild kann über die zeitliche Anordnung des noch so ungebundenen Stückes Aufschluß geben.[52]

Und doch scheint der Komponist der Aussagekraft des Schriftbilds, die er mit diesen paradoxen Formulierungen beschwört, nicht vollständig zu trauen.[53] So hat er in der autographen Reinschrift der Karskaya-»Hommage« unter der Klavierübertragung in relativer Dauernnotation in einem zusätzlichen Notensystem feinsäuberlich die präzise Dauer der einzelnen Werte der Originalfassung notiert (Bsp. 8/Audiobsp. 6). Im privaten Gespräch bekannte Kurtág, dass sowohl die eine als auch die andere Notationsform nicht in der Lage sei, das adäquat auszudrücken, um was es ihm eigentlich gehe.[54] Das ausdifferenzierte Schriftbild des Streichquartetts birgt die bereits erwähnte Gefahr in sich, dass die Interpret*innen sich stärker auf die präzise Wiedergabe des Notentexts als auf die Umsetzung der daraus zu interpolierenden Gesten kümmern. Die relative Dauernnotation der Klavierfassung hingegen verleitet den/die Spieler*in möglicherweise zu einer rhythmisch zu undifferenzierten Umsetzung, die zu einem Verlust an gestischer Lebendigkeit und Prägnanz führen kann.[55] Aufschlussreich ist jedoch der Vergleich beider Fassungen. Und so löst Kurtág in diesem konkreten Fall das Problem der »Insuffizienz der Notenschrift«[56] (Adorno) pragmatisch, indem er Streichquartetten, die an Opus 1 arbeiten, empfiehlt, die Klavierfassung zu konsultieren und Pianist*innen, die die Karskaya-»Hommage« einstudieren, nahelegt, sich mit der Notation des Streichquartettsatzes zu beschäftigen.[57]

Beispiel 8: György Kurtág, Reinschrift zu »Hommage à Karskaya«, Játékok V, S. 2 (Sammlung György Kurtág der Paul Sacher Stiftung Basel).

Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung der Paul Sacher Stiftung Basel

Audiobeispiel 6: György Kurtág, »Hommage à Karskaya«, Játékok V, Gábor Csalog, BMC Records, CD 123, 2006 (aufgenommen 2003–2005), Track 18

Epilog

An der grundsätzlichen Schwierigkeit, die Dimension des Gestischen im Medium der Notenschrift zu transportieren, hat sich Kurtág nicht nur als Komponist abgearbeitet. Sie bestimmte auch seine Lehrtätigkeit und ist zugleich ein wichtiger, wenn nicht vielleicht sogar der entscheidende Grund für sein jahrzehntelanges Bestreben, eine auktorial verbürgte und kontrollierte Aufführungstradition seiner Musik zu etablieren.[58] Ausgangspunkt dieser Bemühungen ist die Überzeugung, dass der Notentext seiner Werke weniger über die ›Essenz‹ seiner Musik und ihre Realisation verrät als beispielsweise eine Partitur von Boulez oder Stockhausen. Anschaulich beschrieben wird diese Problematik von Péter Eötvös, der im Oktober 1988 in Berlin die Uraufführung von …quasi una fantasia… op. 27/1 (1987/88) vorbereitete:

Kurtág took part in those rehearsals, and the excellent musicians of the Ensemble Modern, thoroughly experienced in every field of West European contemporary music, had to face the realization that with Kurtág interpretation of the written notes and performing instructions doesn’t work in the customary way, and that in order to give an authentic performance of his works it is necessary to be familiar with every gesture of his music and also, to a certain degree, its cultural roots.[59]

Voraussetzung für die Dechiffrierung der Kurtágʼschen Partituren ist nach dieser Lesart also die Vertrautheit mit der spezifischen Idiomatik seiner Musik. Denn das »Idomatische überwiegt«, wie Adorno formulieren würde: »Wer nicht weiß, wie das musiziert wird, kann es kaum aus den Noten entnehmen.«[60]

Was Kurtág selbst von seinen Interpret*innen erwartet, lässt sich – basierend auf seinen eigenen Äußerungen sowie Zeugnissen seines Umfelds – schlagwortartig wie folgt zusammenfassen:

– Die Kenntnis der spezifischen »Morphologie und Syntax« sowie der »Notation« seiner Musik.[61]

– Ein Bewusstsein für den Primat des Gestischen und die damit einhergehende veränderte Hierarchie der Parameter, d.h. für die zentrale Rolle, die Dynamik, Artikulation, Phrasierung, Agogik und unterschiedliche Energiezustände in seiner Musik spielen.[62]

– Das Wissen um die Verwurzelung von Kurtágs Sprache in der musikalischen Tradition sowie der ungarischen Sprache und Kultur.[63]

Hinzu kommt eine spezifische Spiel- und Hörhaltung, die neben »Hingabe«[64] und der Ausrichtung auf das gegenwärtige Erleben eine Bereitschaft zur mikrologischen Arbeit umfasst – eine »Versenkung ins Detail«[65], die jeden einzelnen Ton ernst nimmt und auch in der fragmentierten Geste ein bedeutungsvolles Ereignis erkennt. So schreibt Kurtág an Mitglieder der Berliner Philharmoniker, die 1994 Grabstein für Stephan op. 15c (1978/79, rev. 1989) unter der Leitung von Claudio Abbado zur Aufführung brachten:

Diese Komposition ist an der Grenze des Nichtgeschehens. […] das Werk kann absolut unbedeutend oder auch sehr erschütternd sein. Erschütternd kann es nur sein, wenn jeder von Ihnen daran glaubt und seinen scheinbar unbedeutenden Melodie-Floskeln das Gewicht langer, grosser Melodien gibt […].[66]

Dieser Brief ist nicht nur ein sprechendes Dokument für einen zentralen Aspekt von Kurtágs Interpretationsästhetik, sondern bezeugt zugleich die tiefsitzende Angst, die Musiker*innen könnten ohne Anleitung den Notentext missverstehen und nicht zum eigentlich Gemeinten vordringen. Um dieser Gefahr zu begegnen, suchte Kurtág seit den 1960er Jahren die direkte Zusammenarbeit mit ausgewählten Interpret*innen. Zugleich bemühte er sich, an der Vorbereitung von Aufführungen und insbesondere Aufnahmen seiner Musik soweit wie möglich beteiligt zu sein.[67] Die Licht- und Schattenseiten dieser auktorialen Interpretationstradition wissenschaftlich aufzuarbeiten und zu untersuchen, wie sie mit dem beschriebenen Problem der »Insuffizienz« der Notenschrift genau zusammenhängt, wäre ein lohnenswertes Unterfangen.

Anmerkungen

Adorno 2001a, 72. | |

Zit. nach Kele 1996, 30:45–30:54. | |

Eötvös 1993, 1f. | |

Eine der umfang- und aufschlussreichsten Diskussionen des Konzepts der Geste findet sich in Grüny 2014, insbesondere 146–185. Beispiele für laufende Forschungsprojekte sind Hörbare Gebärden – Der Körper in der Musik an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie GEMME – Geste musical: modèles et expériences am IRCAM, Paris. | |

Vgl. hierzu beispielhaft Stollberg 2016. | |

Vgl. hierzu Grüny 2014, 161. | |

Robert Hatten bestimmt in seiner grundlegenden Studie Interpreting Musical Gestures die Geste (»aural gesture«) als »significant energetic shaping of sound through time« (2004, 95). | |

Adorno 2001a. Vgl. zur Bedeutung des »Fragment-Status« des Projekts Danuser 2014, 514–517. | |

Adorno 2001a, 88. | |

Ebd., 346. | |

Ebd., 88. | |

Ebd., 85. | |

Ebd., 122. | |

Ebd., 125. | |

Adorno 2001b. | |

In seiner Studie zu den Attila Jószef-Fragmenten (Jószef Attila-Töredékek) schreibt István Balázs: »Die Geste ist die Grundeinheit in Kurtágs musikalischem Denken« (1986, 36). Kritisch hinterfragt wird die Omnipräsenz des Gesten-Begriffs in der Kurtág-Literatur und seine normative Aufladung von Michael Kunkel (2016, 98f.). | |

Kurtág 1993, 72 sowie Kurtág / Spangemacher 1998, 49. Vgl. zur programmatischen Deutung der Anfangspassage Hoffmann 1991 und Beckles Willson 2007, 106, für eine detaillierte Analyse der Gestik und des Webern-Bezugs Bleek 2010, 100–115. | |

Die konstitutive Bedeutung der Gestik in der atonalen Musik der Wiener Schule hat Dieter Schnebel in seinen Schönberg- und Webern-Texten herausgearbeitet. Vgl. insbesondere Schnebel 1955/71/72. | |

Dies geht aus den Skizzen und Entwürfen zu op. 4 hervor, in denen das siebte Duo noch als Nr. 8 geführt wird (vgl. Bsp. 4). | |

Kurtág 1993, 85. | |

Vgl. hierzu u.a. Szervánszky 2008. | |

Adorno 2001a, 122. | |

Ebd., 145. | |

Ebd., 84 und 124. | |

Ebd., 240. | |

Ebd., 145. | |

Ebd. | |

Ebd., 54. | |

Vgl. zur Unterscheidung von analogen und digitalen Symbolsystemen Goodman 1997, 154–157 und 171–182. | |

Auf die Bedeutung der Erlebniszeit der Interpret*innen hat Kurtág selbst immer wieder verwiesen, u.a. in einem Gespräch im Haus Ungarn 1991 (Kurtág 1991, 5). Eine eindrucksvolle Demonstration ist das »Klatsch-Spiel«, welches das Ehepaar Kurtág gerne vorführte (vgl. dazu Kurtág 2010, 53 sowie 65f.). | |

Stockhausen 1960/63, 178. | |

Vgl. zur Rolle Ligetis als Impulsgeber und zentraler Vermittlungsinstanz Bleek 2010, 67–76. | |

So schreibt Kurtág in einem Brief, der während der Komposition des Streichquartetts op. 1 entstand, an Ligeti: »I know how busy you are, but if you had time occasionally to write about what you’re composing, in the way you described your compositions in Paris, that would be a great help. And if there are any drafts of your lectures (even the hundred-minute radio introductions would be helpful, like the one for Boulez’s Third Sonata) those would be useful, please send them too« (zit. nach Beckles Willson 2007, 86f.). | |

Ligeti 1959/2007, 448. | |

Karkoschka 1966, 3. | |

Vgl. Bleek 2010, 73 sowie Beckles Willson 2004, 33. | |

Stockhausen 1954/64, 43. Vgl. auch Stockhausens Aufsatz »…wie die Zeit vergeht…« (1956/57), den Kurtág auf Empfehlung von Ligeti ebenfalls studierte, auch wenn er rückblickend erklärte, sich »innerhalb von Sekunden« darin verloren gefühlt zu haben (vgl. Kurtág 2010, 85). | |

Boulez 1960, 27. Auf die Tatsache, dass der von Boulez proklamierte Erneuerungsprozess der Werke bei einer Komposition wie der Dritten Klaviersonate innerhalb vorgegebener Bahnen verläuft und die Entscheidungsspielräume des Interpreten insofern begrenzt sind, hat bereits Ligeti hingewiesen: »Die Komponisten sind schlau genug, den Interpreten bloß eine Scheinfreiheit zu gewähren, da sie alle Möglichkeiten der Ausführung in die Konzeption einbeziehen und ihr Werk nur einem mütterlich überwachten Spiel überlassen« (Ligeti 1959/2007, 447). | |

Eco 1977, 28f. | |

Ligeti 1959/2007, 447. | |

Vgl. u.a. Beckles Willson 2007, 131–139 sowie Williams 2005. | |

Hier und im Folgenden bezeichnet die römische Ziffer den jeweiligen Band der Klaviersammlung, die arabische die Seitenzahl. Die Notenausgabe wird im Literaturverzeichnis aufgeführt (Kurtág 1979ff.). | |

Csengery / Balázs 1986, 59. | |

Vgl. hierzu Bleek 2011, 84–86. | |

Vgl. ebd., 93. | |

Kurtág 1979ff., Vorwort zu Játékok, Beilage zu Bd. I, 5. | |

Kurtág 1979ff., Bd. I, [I]. | |

Kurtág 1979ff., Vorwort zu Játékok, Beilage zu Bd. I, 5. | |

Vgl. hierzu u.a. Cook 2013, 8–32. | |

Arditti Quartet 1991. | |

Gespräch mit dem Verfasser, 13.6.2006. Auf der Idee, ein Bild gleichsam als musikalische Graphik zu lesen und die gezeichneten Gesten »in Töne zu fassen«, beruht nach Kurtágs Auskunft auch das siebte der Acht Klavierstücke op. 3 (Kurtág 2010, 20). | |

Kurtág 1979ff., Beilage zu Band I, 5. | |

Über Kurtágs Liebe zu »manchmal paradox anmutenden« Formulierungen und Spielanweisungen bemerkt Péter Eötvös, sie seien »– wie ein Koan – auf Widersprüche gebaut: sie verlangen von den Interpreten, sich in die Komposition zu vertiefen und eigene Entscheidungen zu treffen« (Eötvös 1998, 70). | |

Gespräch mit dem Verfasser, 13.6.2006. | |

In seiner Diskussion ungefährer Zeitnotationen beschreibt Erhard Karkoschka diese Gefahr einer Diskrepanz zwischen Intention und praktischer Umsetzung wie folgt: »Als Pousseur seine Dauernzeichen für unregelmäßige oder schneller oder langsamer werdende Gruppen beim Notationskongreß in Darmstadt 1964 erläuterte und die Rhythmen vorklatschte, ergab sich allerdings immer eine klare, unseren alten Punktierungen entsprechende Quantelung anstatt unregelmäßiger ›qualitativer‹ Zeiteinteilung. Die Gefahr, daß Interpreten auch bei Aufführungen so verfahren, ist zweifellos groß und eher durch präzise Notation zu bannen, wobei dem Spieler leicht genug Spielraum gelassen werden kann, zeitliche Grundqualitäten aus den eigenen Möglichkeiten heraus aufzustellen.« (Karkoschka 1965, 3) | |

Adorno 2001a, 72. | |

Gespräch mit dem Verfasser, 13.6.2006. | |

Vgl. zur »auktorialen Aufführungstradition« allgemein Danuser 1992, 27–34, zu Kurtág u.a. Beckles-Willson 2007, 127–162. | |

Eötvös / Szitha 2012, 6. | |

Adorno 2001a, 96. | |

Diese Begriffe nennt Kurtág in einem Brief an Urs Fauchinger, in dem er erläutert, was es bedeutet, »Kurtágisch« zu sprechen (Brief vom 11.4.1994, Sammlung György Kurtág, Paul Sacher Stiftung Basel). | |

In einem Brief, in dem es um die unterschiedlichen Qualitäten verschiedener Sängerinnen geht, schreibt Kurtág hierzu: »Wissen Sie, die Tonhöhe, sogar die äußerliche rhythmische Präzision ist nicht alles […].« (undatierter Briefentwurf, Sammlung György Kurtág, Paul Sacher Stiftung Basel) | |

Dazu erklärt Péter Eötvös an anderer Stelle: »Die musikalische Sprache und Schreibweise von György Kurtág ist so eigenständig, daß, wer seine Werke zum Klingen bringen will, kurtágisch sprechen können muß. Das bedeutet aber auch bartókisch, albanbergisch, beethovensch…« (1998, 70). | |

»[…] die Musik aber bedarf lebendiger, heisser Liebe und Hingabe« (Brief von György Kurtág an Kurt Widmer vom 23.2.1995, Sammlung György Kurtág, Paul Sacher Stiftung Basel). | |

Hier zeigt sich eine weitere Verbindung zu Anton Webern, über dessen Musizieren Adorno in seiner »Lehrschrift zur musikalischen Praxis« Der getreue Korrepetitor berichtet: »Die außerordentliche, nach dem gegenwärtigen Usus kaum begreifliche Freiheit, mit der Webern seine eigene Musik interpretiert, war die Frucht selbstvergessener Versenkung ins Detail.« (Adorno 1958/97, 276) | |

Briefentwurf, Sammlung György Kurtág, Paul Sacher Stiftung Basel. | |

Der jahrzehntelange Wunsch nach auktorialer Kontrolle lässt sich anhand von zwei Briefen exemplarisch zeigen. Im April 1961 schreibt Kurtág diplomatisch an Wolfgang Steinecke: »Wenn ich noch einen Wunsch aussprechen darf, möchte ich den Vorschlag machen, das Quartett mit dem Várkonyi Streichquartett aufführen zu lassen, da sie meine Intentionen kennen und dasselbe mit viel Arbeit und Liebe studiert haben.« (zit. nach Spangemacher 1986, 26). In einem Brief an eine amerikanische Pianistin aus den 1990er Jahren formuliert er dann apodiktisch: »[…] I can allow a record only if it’s discussed with me – because I don’t want to create false traditions of interpretation [as long as] I am alive.« (Briefentwurf, Sammlung György Kurtág, Paul Sacher Stiftung Basel) |

Literatur

Adorno, Theodor W. (1958/97), Der getreue Korrepetitor [1958], in: ders., Gesammelte Schriften, hg. von Rolf Tiedemann, Bd. 15, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 157–401.

––– (2001a), Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion. Aufzeichnungen, ein Entwurf und zwei Schemata, hg. von Henri Lonitz, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

––– (2001b), »Zum Problem der musikalischen Analyse«, in: Frankfurter Adorno Blätter, Bd. 7, hg. von Rolf Tiedemann, München: edition text + kritik, 73–89.

Arditti Quartet (1991), György Kurtág – Witold Lutosławski – Sofia Gubaïdulina. Quatuors à cordes (The Arditti Quartet Edition), Paris: Disques Montaigne (Réf. 782002).

Balázs, István (1986), »György Kurtág, Attila József-Fragmente«, Melos 48/1, 31–62.

Beckles Willson, Rachel (1998), An Analytical Study of György Kurtág’s »The Sayings of Peter Bornemisza« opus 7 (1963–68), Ph.D., King’s College, University of London.

––– (2004), György Kurtág: The Sayings of Péter Bornemisza, op. 7. A ›Concerto‹ for Soprano and Piano, Aldershot: Ashgate.

––– (2007), Ligeti, Kurtág, and Hungarian Music during the Cold War, Cambridge: Cambridge University Press.

Bleek, Tobias (2010), Musikalische Intertextualität als Schaffensprinzip. Eine Studie zu György Kurtágs Streichquartett Officium breve op. 28, Saarbrücken: Pfau.

––– (2011), »Nein, Geliebter, setze dich mir so nahe nicht! – Verstreute Bemerkungen zur Phänomenologie und Geschichte einer vierhändigen Spielfigur«, in: Ereignis und Exegese. Musikalische Interpretation – Interpretation der Musik. Festschrift für Hermann Danuser zum 65. Geburtstag, hg. von Camilla Bork, Tobias Robert Klein, Burkhard Meischein, Andreas Meyer und Tobias Plebuch, Schliengen: Edition Argus, 84–94.

Boulez, Pierre (1960), »Zu meiner III. Sonate«, in: Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik 1960, hg. von Wolfgang Steinecke, Mainz: Schott, 27–40, wieder abgedruckt in: ders., Werkstatt-Texte, aus dem Französischen von Josef Häusler, Berlin: Ullstein 1972, 164–178.

Cook, Nicholas (2013), Beyond the Score. Music as Performance, New York: Oxford University Press.

Csengery, Adrienne / István Balázs (1986), »Porträt eines Komponisten, aus der Sicht einer Sängerin. Gespräch mit Adrienne Csengery über Persönlichkeit und Kunst von György Kurtág«, in: György Kurtág, hg. von Friedrich Spangemacher, Bonn: Boosey & Hawkes, 53–64.

Danuser, Hermann (Hg.) (1992), Musikalische Interpretation (= Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. 11), Laaber: Laaber.

––– (2014), »Zur Haut ›zurückkehren‹. Zu Theodor W. Adornos Theorie der musikalischen Reproduktion«, in: ders., Gesammelte Vorträge und Aufsätze, Bd. 1, hg. von Hans-Joachim Hinrichsen, Christian Schaper und Laure Spaltenstein, Schliengen: Edition Argus, 514–529.

Eco, Umberto (1977), Das offene Kunstwerk, 2. Aufl., Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Eötvös, Péter (1993), Péter Eötvös im Gespräch mit Carolin Naujocks, Haus Ungarn Berlin, 19.3.1993, unveröffentlichtes Typoskript.

––– (1998), »Über György Kurtág«, in: György Kurtág und Friedrich Hölderlin. Poiesis der Moderne. Programmheft der 5. Kultur- und Musik-Festtage des Goetheanums, Dornach, 70.

Eötvös, Péter / Tünde Szitha (2012), »A Conversation With Péter Eötvös about György Kurtág«, in: On The Page. Universal Music Publishing Classical Yearbook, 5–7.

Goodman, Nelson (1997), Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie [1976], Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Grüny, Christian (2014), Kunst des Übergangs. Philosophische Konstellationen zur Musik, Weilerswist: Velbrück.

Hatten, Robert S. (2004), Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes. Mozart, Beethoven, Schubert, Bloomington: Indiana University Press.

Hohmaier, Simone (1997), »Meine Muttersprache ist Bartók…« Einfluß und Material in György Kurtágs »Quartetto per archi« op. 1 (1959), Saarbrücken: Pfau.

Hoffmann, Peter (1991), »Die Kakerlake sucht den Weg zum Licht. Zum Streichquartett op. 1 von György Kurtág«, Die Musikforschung 44/1, 32–48.

Karkoschka, Erhard (1966), Das Schriftbild der Neuen Musik, Celle: Moeck.

Kele, Judit (1996), L’homme allumette. György Kurtág, Produktion: Les Films d’Ici, ZDF, Arte, Hungaria Film Stúdió, Paris 1996.

Kunkel, Michael (2016), »Noch tiefer muss ich mich beugen. Zur Bildmusik A kis csáva«, MusikTexte 150, 98–104.

Kurtág, György (1979ff.), Játékok zongorára: Spiele für Klavier, Budapest: Editio Musica Budapest; Bd. I–IV (1979), Bd. V und VI (1997), Bd. VII und VIII (2003).

––– (1991), György Kurtág im Haus Ungarn, Transkription des Gespräches mit György Kurtág am 23.5.1991, unveröffentlichtes Typoskript.

––– (1993), »Werkeinführungen«, in: Ligeti und Kurtág in Salzburg. Programmbuch der Salzburger Festspiele, hg. von Ulrich Dibelius, Salzburg: Palladion, 72–87.

––– (2010), Drei Gespräche mit Bálint András Varga und Ligeti-Hommagen, hg. von Bálint András Varga, Hofheim: Wolke.

Kurtág, György / Friedrich Spangemacher (1998), »Mit möglichst wenig Tönen möglichst viel sagen. Ein Gespräch mit dem Komponisten György Kurtág«, in: Neue Zürcher Zeitung, 13./14.6.1998, 49f.

Ligeti, György (1959/2007), »Zur Dritten Klaviersonate von Boulez« [1959], in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. 1, hg. von Monika Lichtenfeld, Mainz: Schott, 447–450.

Schnebel, Dieter (1955/71/72), »Komponierter Gestus im Werk von Arnold Schönberg« [1955/71], in: ders., Denkbare Musik. Schriften 1952–1972, hg. von Hans Rudolf Zeller, Köln: DuMont, 174–194.

Spangemacher, Friedrich (Hg.) (1986), György Kurtág, Bonn: Boosey & Hawkes.

Stockhausen, Karlheinz (1960/63), »Musik und Graphik« [1960], in: ders., Aufsätze 1952–1962 zur Theorie des Komponierens (= Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik, Bd. 1), hg. von Dieter Schnebel, Köln: DuMont 1963, 176–188.

––– (1954/64), »›Klavierstücke V–VIII‹ (Klavierstücke: Instrumentalmusik)« [1954], in: ders., Aufsätze 1952–1962 zur musikalischen Praxis (= Texte zu eigenen Werken, zur Kunst Anderer, Aktuelles, Bd. 2), hg. von Dieter Schnebel, Köln: DuMont 1964, 43f.

Stollberg, Arne (2016), »›Dionysischer Historismus‹ und ›angewandte Physiologie‹. Nietzsche, Wagner und die Frage des performative turn in der Musikwissenschaft«, Archiv für Musikwissenschaft 73/2, 91–115.

Szervánszky, Valéria (2008), »About Játékok of G. Kurtág«, in: Gestes, fragments, timbres: la musique de György Kurtág, hg. von Márta Grabócz und Jean-Paul Olive, Paris: L’Harmattan, 177–181.

Williams, Allan E. (2005), »Budapest [loves] NY: The New Music Studio 1971–1980«, Perspectives of New Music 43/1, 212–235.

Dieser Text erscheint im Open Access und ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

This is an open access article licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.