Musiktheorie und Musikpädagogik

›Resonanzprobleme‹ einer Beziehung

Verena Weidner

Die Beziehung zwischen Musiktheorie und Musikpädagogik gilt als Problembeziehung. Der folgende Beitrag zeigt anhand einer gesellschaftlichen Kontextualisierung, dass sich viele der Probleme auf Konstellationen zurückführen lassen, die über das direkte Umfeld der beiden Fächer hinausgehen. Auf diese Weise wird deutlich, warum die üblicherweise vorgeschlagenen ›Lösungen‹ nicht funktionieren und wie alternative Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung aussehen könnten.

The relation of music theory and music pedagogy is considered problematic. The following contribution shows, through social contextualization, that many of the problems relate to constellations going beyond the direct area of the two disciplines. This contextualization shows why the generally suggested solutions do not work and how alternative possibilities for organising the relationship might look.

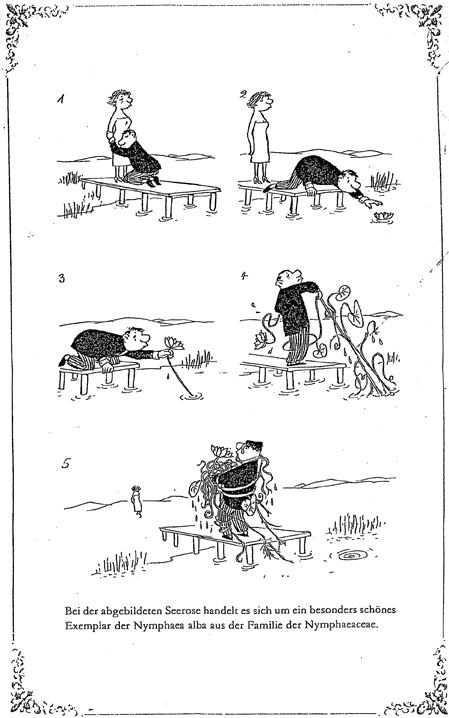

Im Büro eines Musikpädagogen an der Münchner Musikhochschule hängt seit einigen Jahren eine Kopie von Loriots ›Seerosenteich‹.[1] Darauf ist ein Verehrer zu sehen, der im Begriff ist, für die von ihm Angebetete eine Seerose zu pflücken. Zum Verhängnis wird ihm dabei allerdings, was sich unterhalb der Wasseroberfläche versteckt: Offenbar will er nicht nur die Blüte verschenken, sondern die ganze Blume überreichen, und holt deshalb immer weiteres Pflanzengrün an die Oberfläche. Am Ende – die Verehrte hat sich inzwischen gelangweilt abgewandt und geht ihrer eigenen Wege – steht der Galan etwas verloren mit einem Berg von Grünzeug in den Armen da, in dem die schöne Seerosenblüte nur mit Mühe zu erkennen ist. Erklärt wurde mir die Metaphorik der Bilderfolge mit einem Seitenhieb auf die Arbeitsweise der Musiktheorie.

Die Pointe an der Geschichte ist nun aber die, dass man selbige Skizze auch im Unterrichtsraum eines Musiktheoretikers hängen sieht. Der wiederum kommentierte sie damit, dass man die Bildergeschichte ja auch ›von hinten‹ lesen könne, und darauf hinwiese, worauf die Musikpädagogik letzten Endes verzichte, wenn sie den Versuch unternehme, Schülern Musik nahe zu bringen.

Dass die Beziehung zwischen Musiktheorie und Musikpädagogik nicht immer einfach ist, werden viele sofort bestätigen. Publikationen, die explizit dieses Verhältnis zum Thema haben, sind jedoch rar. Hauptsächlich dürfte das darauf zurückzuführen sein, dass die Musiktheorie sich in Deutschland erst seit einigen Jahren verstärkt als eigenständiges Fach präsentiert, dabei die Abnabelung von der Musikwissenschaft nach außen hin jedoch nicht immer wahrgenommen wird. Aber auch Publikationen, die die Beziehung der Pädagogik zur Musikwissenschaft in den Blick nehmen, erweisen sich für das Thema des Verhältnisses von ›Musiktheorie und Musikpädagogik‹ als relevant, denn die Schwierigkeiten sind oft dieselben.[2] Zu diesen Publikationen zählen an erster Stelle zwei von Arnfried Edler und Peter Maria Krakauer in Folge zweier interdisziplinärer Kongresse publizierte Aufsatzbände.[3] Noch aufschlussreicher hinsichtlich der interdisziplinären Kommunikation sind einige aktuelle Debatten in Fachzeitschriften, von denen in diesem Zusammenhang exemplarisch ein Disput zwischen Karl Heinrich Ehrenforth und Stefan Rohringer über das Schulmusikstudium[4] sowie die aktuelle Debatte zwischen Norbert Schläbitz und Jürgen Heidrich[5] über eine musikpädagogisch relevante Musikwissenschaft genannt seien. In diesen Auseinandersetzungen wird deutlich, was Krakauer überspitzt eine ›Feindschaft‹ unter »Artgenossen«[6] nennt: Gerade die institutionelle und fachliche Nähe zweier Disziplinen sorgt für Spannungen.

Solche Spannungen können als Verständnisprobleme aufgefasst werden, die in umfassenderen disziplinären Zusammenhängen wurzeln. Für die Analyse derartiger Konstellationen eignet sich die Systemtheorie in der Fassung Niklas Luhmanns. Sie kann als Universaltheorie auf unterschiedlichste empirische Situationen im mikro- wie im makrosoziologischen Bereich bezogen werden und ist in Form einer Gesellschaftstheorie so weit ausdifferenziert, dass sie es ermöglicht, die Rahmenbedingungen zweier akademischer Disziplinen wie Musiktheorie und Musikpädagogik genauer zu beschreiben und in allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen einzuordnen. Luhmanns zentrales Anliegen ist die funktionale Analyse sozialer Strukturen. Da er soziale Zusammenhänge grundsätzlich als ›kontingent‹ begreift, verzichtet er auf eindeutige Kausalaussagen ebenso wie auf moralische Bewertungen. Inwieweit die ›Resonanzprobleme‹[7] zwischen Musiktheorie und Musikpädagogik also Verständnisprobleme im eigentlichen Sinne sind bzw. inwieweit absichtliches Missverstehen oder hochschulpolitische und institutionelle Interessen eine Rolle spielen, muss vor diesem Hintergrund offen bleiben.

Diskutieren möchte ich folgende Thesen:

Innerhalb der modernen Gesellschaft haben sich unter anderem ein Erziehungssystem (1.1) und ein Wissenschaftssystem (1.2) entwickelt. Musiktheorie und Musikpädagogik partizipieren auf verschiedene Weise an beiden Systemen. Diese unterschiedlichen systemischen Kontexte sorgen für Resonanzprobleme.

Die Kommunikation zwischen Musiktheorie und Musikpädagogik erfordert wechselseitige Übersetzung. Eine Analyse dieser interdisziplinären und didaktischen Transformationsvorgänge zeigt, dass ein Teil der Resonanzprobleme hier seine Ursachen hat (2.1).

Aus Sicht der Luhmannschen Systemtheorie stellen Musiktheorie und Musikpädagogik zwei Kommunikationszusammenhänge dar, die sich hinsichtlich ihrer jeweiligen Perspektive (Codierung) voneinander unterscheiden. Dieses Theoriedesign ermöglicht es, von Systemautonomie (Autopoiesis) auszugehen und trotzdem funktionale Bezüge auf intersystemischer Ebene (Funktion und Leistung) zu berücksichtigen. Dadurch erscheinen Resonanzprobleme, die die wechselseitige (Un-)Abhängigkeit zum Thema haben, in einem neuen Licht (2.2).

Abschließend soll anhand des exemplarisch gewählten Konzepts der ›Wissenschaftsorientierung‹ gezeigt werden, wie eine konstruktive Gestaltung interdisziplinärer Kommunikation und ein ebensolcher Umgang mit sich ergebenden Resonanzproblemen aussehen könnten (3).

1. Erziehungssystem und Wissenschaftssystem

1.1 ›Erziehung‹

Musikpädagogik und ›Erziehung‹

Die Musikpädagogik partizipiert zum einen im Zusammenhang mit Schule und universitärer Lehre direkt am Erziehungssystem, zum anderen ist ›Erziehung‹ ein zentraler Bestandteil der musikpädagogischen Reflexion. Im Folgenden sollen anhand der Themen ›Musiklernen‹ und ›Bildung‹ einige Kommunikationszusammenhänge aufgezeigt werden, die erkennen lassen, wie sich bestimmte fachinterne Prämissen auf die interdisziplinäre Kommunikation mit der Musiktheorie auswirken.

Im Zusammenhang mit ›Musiklernen‹ stellt sich die Frage, welche Arten des Umgangs mit Musik dieses Lernen begünstigen. Dabei liegt die Aufspaltung in eher praktische und eher theoretische Handlungsformen nahe. Etwas anders gelagert sind die Unterscheidungen in ein ›Lernen von Musik‹ und ein ›Lernen über Musik‹[8] oder in handwerkliche, künstlerische und wissenschaftliche musikalische Praxen. Die Geschichte des schulischen Musikunterrichts lässt anhand dieser Unterscheidungen ein Oszillieren zwischen unterschiedlichen Positionen erkennen. Auf die Kritik an dem um 1900 in den Schulen praktizierten ›Gesangunterricht‹ folgte eine Reform hin zu einem allgemeinbildenden ›Musikunterricht‹, während vor einigen Jahren die Kritik am Musikunterricht als einem bloß kulturkundlichen »›Laberfach‹« (Wilfried Gruhn)[9] eine Gegenbewegung hin zum ›Musik machen‹ ausgelöst hat. Welche Umgangsweisen jeweils als relevant erachtet werden, bestimmt maßgeblich den Stellenwert von Musiktheorie im Rahmen musikpädagogischer Konzeptionen. Das höchste Ansehen seitens der Pädagogik genoss Musiktheorie wohl im Zuge der Kritik an der ›musischen Bewegung‹[10], was sich nicht zuletzt an einer hohen Anzahl von Publikationen zu Themen wie ›Analyse‹ oder ›Musiktheorie und Musikunterricht‹ in den 1970er Jahren festmachen lässt.[11]

Als Begründung für Musiktheorie im Schulunterricht wird häufig die Notwendigkeit von ›Nachhaltigkeit‹ oder ›sicherem Wissen‹ angeführt. Musiktheoretisches Wissen soll also einen Ausgleich zu den zwar unmittelbaren, aber flüchtigen Eindrücken des praktischen Musizierens schaffen.[12] Auf diese Weise rückt Musiktheorie in den Fokus, wenn es um Leistungsbewertung geht: Wenn musiktheoretisches Wissen objektiv gültig ist, dann eignet es sich als Prüfungsstoff. Denkfiguren dieser Art sind es, die Musiktheorie bisweilen sogar ins Zentrum des musikpädagogischen Diskurses rücken lassen:

Kein anderes Fach in der Musiklehrerausbildung wird so sehr auf die schulische Wirklichkeit hin relevant und normierend verstanden wie das Fach Musiktheorie. Dabei bietet sich diese Disziplin für ein von oben nach unten orientiertes Denken besonders deswegen an, weil sie für Schüler wie Lehrer in ihrer Abgeschlossenheit so berechenbar ist.[13]

In jedem Fall wird musiktheoretisches Wissen aber als zweckgebunden verstanden. Musiktheorie habe im Kontext musikalischen Lernens stets eine ›helfende‹ oder ›vermittelnde‹ Rolle einzunehmen[14], da sich Musikunterricht andernfalls dem Vorwurf des »grammatischen Fundamentalismus«[15] oder kurz: »Grammatikalismus«[16] aussetze. Oft wird das musiktheoretische Wissen dabei als eine Art Instrumentarium angesehen, das für die Analyse genutzt werden kann. Es soll praktisches Musizieren vorbereiten oder unterstützen[17], vielleicht sogar generell zur Beschäftigung mit bestimmter Musik motivieren.[18] Alternative Ansätze konzipieren Musiktheorie als »Brücke«[19], die zwischen Praxis und Theorie vermitteln soll, ohne dass allerdings geklärt würde, wie Theorie das überhaupt leisten könnte.[20] Als problematisch gilt meist, dass man es bei der Beschäftigung mit ›Musik‹ und ›Theorie‹ mit zwei verschiedenen Zeitverläufen zu tun hat. Während das ›nicht-theoretische‹ Hören sich in den musikalischen Zeitverlauf gewissermaßen ›einklinkt‹, gehe ein reflektierendes Hören mit einer Unterbrechung des »gewohnten Hörstroms«[21] einher, was als Beeinträchtigung der ästhetischen Empfindung aufgefasst werden könne. Carl Dahlhaus spricht in diesem Zusammenhang zwar von einem »Lesen-Lernen«[22], bei dem diese Beeinträchtigung nur einen didaktisch notwendigen Schritt auf dem Weg zu größerem ästhetischen Genuss darstelle, doch die Einwände von Seiten einer Musikpädagogik, für die ›Unmittelbarkeit‹ und ›musikalische Erfahrung‹ im Zentrum stehen, sind nachvollziehbar. Dabei wird jedoch meist vergessen, dass einerseits der theoretische Blick auf Musik keine Erfindung der Moderne ist und dass auf der anderen Seite gerade umgekehrt die Vernachlässigung der theoretischen Dimension ein Grund für den zeitweiligen Ausschluss von Musik aus dem Fächerkanon allgemein bildender Schulen war.[23]

Neben dem generellen Stellenwert von Musiktheorie im Musikunterricht und den Zielen, mit denen der didaktische Umgang mit musiktheoretischem Wissen verbunden ist, haben Vorstellungen über musikalisches Lernen einen Einfluss darauf, wie Musiktheorie methodisch eingesetzt wird. Musikpädagogische Konzeptionen scheinen großenteils eine induktive Vorgehensweise zu bevorzugen: Die konkrete, ›lebendige‹ Musik, nicht ein ›musikferner Lehrsatz‹, soll am Anfang stehen, die Theorie soll sich entweder aus der Musik ergeben oder nur zu Rate gezogen werden, ›wenn es nötig ist‹.[24] Dabei besteht jedoch die Gefahr, die Genese oder den didaktischen ›Einsatzort‹ einer Theorie mit ihrer Geltung zu verwechseln. Die Tatsache, dass ›echte Musik‹ am Anfang einer didaktischen Sequenz steht, bedeutet noch nicht, dass der theoretische Bezug ihr auch mehr entspricht. Diese Methode kann genauso dazu führen, dass die Interpretation eines Musikstücks im Hinblick auf zu lernende Theorie instrumentalisiert wird. Wenn nämlich das Ziel des Unterrichts darin besteht, anhand eines Musikstückes eine bestimmte Theorie zu vermitteln, dabei aber verschwiegen wird, unter welcher Perspektive diese Musik dann immer schon wahrgenommen werden muss, dann besteht tatsächlich die Gefahr, der Musik nicht gerecht zu werden und SchülerInnen oder StudentInnen mehr oder weniger dogmatisch von einem theoretischen Ergebnis überzeugen zu müssen.

Die Alternative – ein Theoriemodell zu Beginn der Sequenz, das an Musik ausprobiert wird – hätte den Vorteil, dass am Ende eben nicht das abstrakte Modell stehen würde, sondern konkrete Musik. An dieser Stelle läge dann der Hinweis nahe, dass Musik theoretisch zwar mehr oder weniger gut fassbar ist, dass ein abstraktes Modell aber nicht das gesamte musikalische Geschehen abbilden kann und will.[25]

Ähnlich wie im Kontext des musikalischen Lernens wird beim Thema ›Bildung‹ deutlich, wie sehr die Auffassungen von pädagogisch relevanter Musiktheorie von fachlichen Prämissen abhängen.

Im Kern der Diskussion um den Bildungsbegriff steht die Frage, ob Bildung im Allgemeinen oder musikalische bzw. ästhetische Bildung im Speziellen überhaupt erreichbare Unterrichtsziele darstellen oder ob man sie – pointiert ausgedrückt – dem Zufall überlassen muss. Die von Luhmann und Karl Eberhard Schorr formulierte Diagnose eines generellen ›Technologiedefizits‹ der Erziehungswissenschaft beruht auf der Annahme, dass aufgrund der doppelt kontingenten Unterrichtssituation Lernvorgänge grundsätzlich nicht planbar seien[26] – eine Schwierigkeit, die durch eine Idee von Bildung, die als solche bereits das Moment persönlicher Freiheit impliziert, oder gar die noch weniger praktisch handhabbare Vorstellung von ›ästhetischer Bildung‹ noch gesteigert wird.[27] Innerhalb der Musikpädagogik ist insbesondere die Position Klaus Mollenhauers bekannt geworden. Deren Quintessenz besteht in der These, Ziel von Musikunterricht könne nur eine Art musikalischer ›Alphabetisierung‹ sein, da nur hier Strategien zur Verfügung stünden, die das Erreichen des Ziels wahrscheinlich machten.[28] Fasst man nun Musiktheorie als feststehendes Basisrepertoire oder bloß technisches Instrumentarium auf, so kann sie im Rahmen dieser Konzeption wichtig werden.

Das Thema ›Bildung‹ bringt die Entscheidung für einen eher ›material‹ oder eher ›formal‹ verstandenen Bildungsbegriff mit sich.[29] Die Musikpädagogik setzt hier meist auf Varianten von ›formaler Bildung‹. Dies drückt sich unter anderem darin aus, dass keine bestimmten Inhalte mehr als absolut notwendig erachtet werden und man mitunter sogar bereit ist, im Musikunterricht auf ›Klassik‹ ganz zu verzichten. Diese Haltung spielt im interdisziplinären Diskurs mit den Fachwissenschaften insofern häufig eine Rolle, als innerhalb der Musikpädagogik zum Teil nach wie vor die Meinung vertreten wird, ›Popmusik‹ müsse oder könne im Gegensatz zu ›Kunstmusik‹ nicht analysiert werden, da sie entweder ohnehin unmittelbar verständlich oder gar nicht theoriefähig sei. Vorurteile dieser Art werden noch bestärkt, wenn auch schulorientierte Publikationen seitens der Musiktheorie für die Beschränkung auf das klassische Repertoire plädieren.[30] Clemens Kühn argumentiert im Kontext einer Verteidigung seines Schulbuches Musik erforschen. Ein Arbeitsbuch zu ›Ordnungen in der Musik‹, die Aufnahme von Popmusik in den Unterricht sei bloß ein »schülernahes Mäntelchen«, den »Vorrang hat die abendländische Kunstmusik, und alle didaktische Phantasie muss darauf aus sein, sie den Schülern zu vermitteln«[31], und er macht damit unmissverständlich deutlich, warum er den Popularbereich ausgespart hat.

Ein weiterer den Bereich ›Bildung‹ betreffender Argumentationskomplex ist das Thema ›gesellschaftliche Relevanz‹ – in welcher Ausrichtung auch immer. Damit ist sowohl die Forderung nach einer praxisnäheren Musiklehrerausbildung als auch diejenige nach möglichst ›lebensnaher‹ Schulbildung verbunden. Das dem Bildungsbegriff inhärente Moment persönlicher Autonomie gerät dabei in ein Spannungsverhältnis zu den jeweiligen Bestimmungen durch den sozialen Kontext. Hieraus ergibt sich eine Reihe von Problemen, mit denen Musiktheorie und Musikpädagogik auf je eigene Weise umgehen. Neben der im Zusammenhang mit dem Technologiedefizit bereits angeschnittenen Paradoxie einer Erziehung ›zur Freiheit‹[32] besteht das Grundproblem gesellschaftsrelevanter Bildung darin, dass sie auf eine zum Zeitpunkt des Lernens unbekannte Zukunft hin entworfen werden muss.[33] Das betrifft in der Lehrerbildung Situationen direkter unterrichtlicher Interaktion ebenso wie Entwicklungen der gesamten Institution Schule, während man mit Blick auf die schulische Bildung an vergleichbare Konstellationen im Rahmen des späteren Berufslebens denken kann. Angesichts der damit einhergehenden Planungsschwierigkeiten sind unterschiedliche Reaktionsweisen denkbar: Entweder man hält gerade in Zeiten der Unsicherheit an inhaltlichen Fixpunkten fest und rekurriert auf ein zeitlos gültiges Bildungsgut, oder man fasst den Bildungsbegriff nur noch rein formal auf. Luhmann tendiert offenbar zu Letzterem, wenn er angesichts der Tatsache, dass die moderne Gesellschaft es weder erlaube, zeitlose Inhalte anzunehmen noch bestimmte Kompetenzen oder Fähigkeiten als zukunftsrelevant zu bestimmen, empfiehlt, die Bildungsidee komplett durch ›Lernfähigkeit‹ zu ersetzen.[34] Ob das als pädagogisches Programm ausreicht, ist aber fraglich, wenn man davon ausgeht, dass ein solches zumindest potentiell so angelegt sein sollte, dass die Auswahl von Stoffen nicht beliebig ist.

Diese sehr weit reichenden Überlegungen stehen in Verbindung mit der Frage, wie Musikpädagogik und Musiktheorie einander wahrnehmen und bewerten. Obwohl die Schwierigkeiten, die der Bildungsbegriff mit sich bringt, offenbar grundsätzliche sind und sich als solche nicht lösen lassen, rekurrieren Musiktheorie und Musikpädagogik nicht auf diesen übergreifenden Problemzusammenhang, sondern neigen zu wechselseitiger Polemik: Die Musiktheorie sei konservativ, wenn sie darauf hinweist, dass inhaltliche Festlegungen nicht ausgespart werden können – die Musikpädagogik gebe nur »dem gesellschaftlichen Druck«[35] nach, wenn sie eine »gelungene Sozialisation«[36] von Schülern und Studenten für wichtiger hält als inhaltliche Orientierungen.

Sowohl am Thema ›Musiklernen‹ als auch am Thema ›Bildung‹ lässt sich also zeigen, wie sehr sich die innerfachliche Reflexion der Musikpädagogik auf die interdisziplinäre Kommunikation mit der Musiktheorie auswirkt.

Musiktheorie und ›Erziehung‹

Wie jede universitäre Disziplin partizipiert auch die Musiktheorie am Erziehungssystem, indem sie neben dem Bereich der Forschung auch den der Lehre abdeckt. Enger wird der Bezug zur Pädagogik noch durch ihre traditionelle institutionelle Anbindung an die Musikhochschulen. Die Musiktheorie sieht sich also mit ähnlichen Problemen konfrontiert wie die Musikpädagogik.

Auch für die Musiktheorie stellt sich zum Beispiel die Frage nach der Bewertung von Leistungen. Während für die Musikpädagogik musiktheoretische Inhalte jedoch – wie gezeigt – oft eine Garantie für ›gerechte‹ Bewertung darstellen, stellt sich die Situation aus der Perspektive der Musiktheorie komplizierter dar: Da weder bei Stilkopien noch bei Analyseaufgaben die Entscheidung zwischen ›richtig‹ und ›falsch‹ eindeutig getroffen werden kann, hat man es hier mit Schwierigkeiten zu tun, wie sie in schulischen Zusammenhängen bei Aufgabenstellungen auftreten, die kreative Fähigkeiten verlangen oder das ästhetische Urteilsvermögen fordern. Musiktheorie und Musikpädagogik haben also offenbar nicht immer dieselbe Vorstellung davon, was eine musiktheoretische Prüfungsleistung ausmacht.

Aber auch im Hinblick darauf, was gelernt werden soll, muss die Musiktheorie ebenso wie die Musikpädagogik Entscheidungen treffen. Dabei fällt auf, dass die Musiktheorie und Teile der Musikwissenschaft im Unterschied zur Musikpädagogik den Akzent stärker auf inhaltliche Aspekte legen und hierbei nicht selten das ›klassische Bildungsgut‹ und einen klassisch geprägten Bildungskanon verteidigen. Dies zeigen schulbezogene Publikationen wie die oben erwähnte von Clemens Kühn, es wird aber auch deutlich, wenn es speziell um die musiktheoretische Lehre geht. So hat sich beispielsweise Johannes Menke explizit für einen Kanon in der musiktheoretischen Ausbildung ausgesprochen[37], und für den Musikwissenschaftler Jürgen Heidrich ist es gar ein »dramatisches Fanal«, dass »ein deutscher Professor für Musikpädagogik in einer universitären Struktursitzung erklären kann, Johann Sebastian Bach sei für die Musiklehrerausbildung schlichtweg irrelevant«. Heidrich selbst ruft daraufhin einen »kulturhistorischen Werte- und Bildungskanon« in Erinnerung, »dem wir uns […] zu stellen haben.[38] Der Musikpädagoge Norbert Schläbitz weist dies mit dem Hinweis darauf zurück, ein Kanon sei abzulehnen, weil er Verhalten »trivialisier[e]«. Ein so verstandener Bildungsbegriff sei einer »global orientierten, offenen Gesellschaft«[39] nicht angemessen.

Obwohl die pädagogischen Probleme beiden Fächern gemeinsam sind, findet in der Musiktheorie im Unterschied zur Musikpädagogik kaum eine Reflexion zu pädagogischen Themen statt. Dies demonstrieren vor allem musiktheoretische Publikationen zum Thema ›Unterricht‹, die in der Regel nicht über die Frage hinaus gehen, welche musiktheoretischen Inhalte dort relevant sind. Als eine der wenigen Ausnahmen kann Clemens Kühns Handbuch Musiktheorie unterrichten – Musik vermitteln: Erfahrungen – Ideen – Methoden[40] gelten, da es sich explizit methodischen Aspekten widmet. Allerdings schließt Kühn dabei nicht an den allgemein- oder musikpädagogischen Diskurs an. Ähnliches gilt für diesbezügliche Fachveranstaltungen. Zwar schenkte man dem Thema immerhin so viel Aufmerksamkeit, dass ein musiktheoretischer Kongress mit dem Motto Musiktheorie und Vermittlung[41] betitelt wurde, der Großteil der dort vorgetragenen Beiträge beschäftigte sich dann aber mit musiktheoretischen Inhalten und ging nur am Rande auf die Frage nach deren Vermittlung ein. In erster Linie lässt sich dieses Defizit wohl darauf zurückführen, dass die Musiktheorie mit dem Thema ›Erziehung‹ eben nur faktisch im Unterricht zu tun hat, es aber im Gegensatz zur Musikpädagogik nicht ihr genuiner Forschungsgegenstand ist. Auf die interdisziplinäre Kommunikation wirkt sich dieser ›blinde Fleck‹ dahingehend aus, dass der Musiktheorie seitens der Musikpädagogik ein Mangel an pädagogischer Reflexion sowie eine daraus resultierende antiquierte Auffassung von Pädagogik vorgeworfen werden kann.

Sowohl diese Unterschiede im Reflexionsverhalten als auch bestimmte fachinterne Prämissen sorgen in der interdisziplinären Kommunikation also für wechselseitige Resonanzprobleme.

1.2 ›Wissenschaft‹

Musikpädagogik und ›Wissenschaft‹

Ähnlich wie die Musikpädagogik sowohl direkt als auch in Form von Reflexion am Erziehungssystem partizipiert, so partizipiert sie auch am Wissenschaftssystem. Dabei steht die Frage, ob und auf welche Weise sie sich als Wissenschaft versteht, häufig im Fokus.

Sigrid Abel-Struth, die innerhalb der Musikpädagogik in besonderer Weise die Wissenschaftsfähigkeit der Disziplin hervorgehoben hat, geht bei der Suche nach den Anfängen musikpädagogischer Wissenschaft an den Anfang des 19. Jahrhunderts bis zu den Schriften Hans Georg Nägelis, zurück. Diese sind für Abel-Struth insofern der Beginn wissenschaftlicher Musikpädagogik, als hier »eine über Anweisungen für Musikunterricht hinausreichende Reflexion«[42] stattfinde. Fasst man den Begriff enger, kann man die Anfänge wissenschaftlicher Musikpädagogik auch erst in den Jahren nach 1968 sehen, als sich eine Gegenbewegung zur Reformpädagogik entwickelte und sich die wissenschaftliche Musikpädagogik von der »antirationalen« und »theoriefremden«[43] musischen Bewegung abgrenzte. Trotz dieser nun schon länger andauernden Bestrebungen wird der Wissenschaftscharakter der Musikpädagogik nach wie vor in Zweifel gezogen. So spricht beispielsweise Josef Sulz, der selbst Musikpädagogik und Musikwissenschaft studiert hat, Teilen der österreichischen Musikpädagogik die Wissenschaftlichkeit ab.[44] Ähnlich scheint für Jürgen Heidrich die Musikpädagogik nur als eine der Musikwissenschaft »nachrangige«[45] Disziplin zu existieren. Solche Einschätzungen dürften hauptsächlich auf ihre Zwischenstellung zwischen Universität und Schule zurückzuführen sein. Anders als in der Allgemeinen Pädagogik und den Erziehungswissenschaften, bei denen sich schon dadurch, dass sie nur selten einem bestimmten Schulfach zuzuordnen sind[46], die Identifikation eines vom Schulunterricht abgekoppelten ›Establishments‹[47] ergibt, sind im Fall der Musikpädagogik personelle, institutionelle und inhaltliche ›Übergänge‹ ›normal‹ und im Sinne der Verknüpfung von Theorie und Praxis auch erwünscht. Für die Außenwahrnehmung der Musikpädagogik als Wissenschaft dürfte es deshalb umso entscheidender sein, klar zwischen Forschungsdisziplin und Anwendungsbereich zu unterscheiden.

Neben der Frage, ob Musikpädagogik überhaupt eine Wissenschaft ist, wird ihre Ausdifferenzierung als spezifisch musikpädagogische Wissenschaft innerhalb des Wissenschaftssystems diskutiert. Hier steht zunächst, anders als Luhmanns These von den fehlenden Autonomisierungstendenzen der Pädagogik gegenüber der Wissenschaft es suggeriert[48] und im Unterschied zu anderen schulisch relevanten Disziplinen, die Abgrenzung von der ›Fachdisziplin‹ Musikwissenschaft zur Debatte. Während Wilibald Gurlitt 1954 noch feststellen konnte, dass es keinen »eigenen Gegenstandbereich der Musikpädagogik« gebe, sondern dass es vielmehr gelte, die »musikerzieherischen Momente aufzuspüren, die in der musikologischen Forschung und Lehre implizit enthalten«[49] seien, besteht heute weitgehend Konsens darüber, dass sich die Musikpädagogik zu einer von der Musikwissenschaft unterscheidbaren Disziplin entwickelt hat. Dies ist einerseits institutionell evident, andererseits bestehen inhaltlich meist nur noch sehr lose Zusammenhänge. Diese Entwicklung ging mit der ›erziehungswissenschaftlichen Wende‹ der Musikpädagogik einher, welche dazu führte, dass Fächer wie Psychologie und Soziologie wichtiger wurden als die traditionelle Musikwissenschaft. Noch nicht geklärt ist damit jedoch, wie sich die Musikpädagogik von ihren Bezugswissenschaften abgrenzt. Wenn sie weder einen eigenen Gegenstand hat – ›die‹ Musik teilt sie sich zumindest mit Musikwissenschaft und Musiktheorie – noch spezifische, nicht bloß erziehungswissenschaftliche, sozialwissenschaftliche oder psychologische Methoden vorweisen kann, wodurch kennzeichnet sich dann genuin musikpädagogische Forschung? Hermann-Josef Kaiser schlägt ein ›Leitkriterium‹ als Identität stiftendes Merkmal vor:

In allen Prozessen des Wandels hält sich dieser Wissenschaftsdiskurs selbstgewiss als identischer insofern durch, – und jetzt formuliere ich (in heuristischer Absicht gewissermaßen eine mögliche regulative Idee einer Musikpädagogik als Wissenschaft:) – als Musikpädagogik geleitet wird von der alles übergreifenden Frage nach dem Verhältnis von Menschen und Musiken in jenen gesellschaftlichen Prozessen, die von edukativer Intentionalität initiiert und durch diese geleitet, aber auch terminiert werden. Dabei verstehe ich unter edukativer Intentionalität jene das soziale Handeln leitende Einstellung, die darauf abzielt, Subjekte in die Lage zu versetzen, bisher nicht zuhandene Möglichkeiten ästhetischen, sittlich-moralischen und zweckrationalen Handelns – in Auseinandersetzung mit ihrem (d.h. der Subjekte) gesellschaftlichen Kontext – wahrzunehmen und zu realisieren.[50]

Vor dem Hintergrund dieser Formulierung erscheinen manche Einwände von fachwissenschaftlicher Seite in einem neuen Licht. So mutet besonders Peter Maria Krakauers Frage, wie musikpädagogische Forschung beschaffen sein müsste, damit sie als musikwissenschaftliche gelten könne, seltsam an.[51] Auch der Kritik Stefan Rohringers an einem »überwiegend pragmatischen Ansatz […], bei dem das pädagogische Interesse kaum der Würdigung der ästhetischen Autonomie von Musik gilt, sondern einseitig dem reduzierten Gebrauchswert für die gelungene Sozialisation ihrer jeweiligen Rezipienten verpflichtet ist«[52], ließe sich mit einem Verweis auf Hermann-Josef Kaisers Regulativ begegnen. Die pädagogische Sichtweise würde dann nicht zwangsläufig als defizitär wahrgenommen werden, wenn ihr Hauptinteresse nicht der ›Sache‹ Musik gilt, sondern als spezifisch pädagogische.

Damit sind natürlich noch keine Entscheidungen darüber verbunden, welche Inhalte im schulischen Musikunterricht oder dem Musikstudium wie behandelt werden sollen, ob man durch bestimmte Vorgehensweisen bestimmte Erfahrungen begünstigt oder verhindert und auf welche Weise man diese Themen wissenschaftlich behandeln kann. Aber es ist klar, dass die zitierte Kritik am Selbstverständnis der Musikpädagogik als Wissenschaft vorbeigeht.

Musiktheorie und ›Wissenschaft‹

Anders als im Kontext ›Erziehung‹ hat die Musiktheorie am Bereich ›Wissenschaft‹ sowohl direkt als auch reflektierend Anteil. Ähnlich wie in der Musikpädagogik stellt sich hier die Frage nach der Unterscheidung ›wissenschaftlich‹/›nicht-wissenschaftlich‹ sowie die Frage nach dem Problem der Ausdifferenzierung einer speziell musiktheoretischen Wissenschaft.

Während die Musikpädagogik sich fragen muss, ob sie als pädagogisches Fach wissenschaftlich sein kann, steht im Fall der Musiktheorie der Wissenschaftsbegriff den Alternativen ›handwerklich‹ oder ›künstlerisch‹ gegenüber. Handwerk verweist dabei auf kompositorische Propädeutik oder eine Propädeutik für praktische Musikausübung und fußt damit wiederum auf der pädagogischen Tradition der Musiktheorie. Dass hiermit viele Aspekte der Musiktheorie ausgeklammert bleiben, dürfte zumindest innerhalb der Disziplin unstrittig sein. Im Gegensatz dazu führt die Frage, ob Musiktheorie mehr ›Kunst‹ oder mehr ›Wissenschaft‹ sei, auch intern zu unterschiedlichen Antworten.[53] Während einerseits die Nähe zu Komposition und Interpretation als Zeichen für eine künstlerische Tätigkeit gewertet werden kann, impliziert andererseits schon der Theoriebegriff eine gewisse Wissenschaftlichkeit. Dabei muss die in den vergangenen Jahren im deutschsprachigen Raum zu beobachtende Zunahme derjenigen Publikationen, die den Wissenschaftscharakter der Musiktheorie betonen, allein noch nichts darüber aussagen, ob diese Ansicht tatsächlich von den meisten Fachvertretern geteilt wird. Die Musikpädagogik jedenfalls scheint Musiktheorie nach wie vor überwiegend als Propädeutik wahrzunehmen. So ist nicht nur in Sigrid Abel-Struths 25 Jahre altem Standardwerk Grundriß der Musikpädagogik der Begriff Musiktheorie unter dem Stichwort ›Musiklehre‹ erfasst[54], sondern auch aktuelle Publikationen erwecken den Anschein, Musiktheorie sei mit ›Allgemeiner Musiklehre‹ oder ›Notenkunde‹ gleichzusetzen, ohne dass dabei explizit zwischen bestimmten Inhalten und der Disziplin selbst unterschieden würde.

Bei der Charakterisierung speziell musiktheoretischer Forschung rückt das Verhältnis ›Musik/Theorie‹ in den Fokus. Der Gegensatz zwischen klingender, ›erfahrbarer‹ Musik und statischer, ›rationaler‹ Theorie wird dabei oft als problematisch empfunden. Derartige Bezugsschwierigkeiten bestehen aber nicht nur im Zusammenhang mit Musik, sondern betreffen andere Künste in gleicher Weise. Spannt man den Gedanken noch weiter, kommt man zu dem Ergebnis, dass das Problem der Beziehung von Theorie auf Gegenstände nicht einmal ein spezifisch kunstwissenschaftliches ist, sondern jede Art von Theoriebildung betrifft: Sobald Wirklichkeit theoretisch erfasst werden soll, steht die Geltung der jeweiligen Theorie zur Debatte. Diese erkenntnistheoretische Grundthematik lässt sich im Falle der Musik wiederum spezifizieren, indem man die der jeweiligen Musik zugeschriebenen Bedeutungen und die auf sie zugeschnittenen Theorieentwürfe daraufhin befragt, inwiefern sie historischen und kulturellen Voraussetzungen unterliegen.

Dass in musiktheoretischen Publikationen in dieser Hinsicht nicht immer konsistent argumentiert wird, zeigt ein Beitrag Clemens Kühns. Er weist zunächst zwar explizit auf die grundsätzliche Strukturparallelität zwischen musikalischen und physikalischen Theorien hin und hebt hervor, dass Wirklichkeit stets nur perspektivisch erfassbar sei, postuliert aber wenig später, Musiktheorie habe »ein Stück in seiner eigentlichen Idee«[55] zu erfassen. Was zunächst wissenschaftstheoretisch fundiert klingt, gerät dadurch in die Nähe romantisch-idealistischer Positionen. Musiktheoretische Reflexion dieser Art macht sich angreifbar für Kritik und riskiert so ihren Wissenschaftscharakter. Norbert Schläbitz wirft der Historischen Musikwissenschaft in einem anderen Zusammenhang, aber in genau diese Kerbe schlagend, vor, sie sei immer noch dem »Geist der Romantik« verpflichtet und habe »die (aus der Religion eingewanderte) Leitdifferenz von transzendent/immanent etabliert«. Sie pflege also statt einer wissenschaftlichen »eine romantisch codierte und implizit religiös motivierte Kommunikation«[56] – ein Vorwurf, den er Clemens Kühn an anderer Stelle in genau derselben Weise macht.[57]

Im Zusammenhang mit dem Geltungscharakter einer Theorie stellt sich außerdem die Frage nach dem Geltungsumfang. Sowohl innerhalb der Musiktheorie als auch von Seiten der Musikpädagogik wird der Versuch, überzeitlich gültige musikalische Gesetze aufzustellen, die über die Gesetzmäßigkeiten der physikalischen Akustik und die biologischen Grundlagen der Musikwahrnehmung hinausgehen, inzwischen als problematisch empfunden. Stellt man nun zur Diskussion, ob Musiktheorie sich als Theorie der Kunst um historische Genauigkeit oder um ahistorische Spekulation bemühen solle, so scheint die Entscheidung für ersteres zunächst leicht zu fallen. Dementsprechend überraschend wirkt Schläbitz’ Fehde gegen die Historische Musikwissenschaft und das Plädoyer für eine Systematische, sofern man sie nur vor der Folie ›historisch‹/›systematisch‹ betrachtet und das ausklammert, was Schläbitz mit den beiden Teilbereichen der Musikwissenschaft jeweils assoziiert. Die scheinbare Alternative historisch vs. systematisch übersieht jedoch, dass das eine ohne das andere gar nicht auskommt. Empirische Fakten könnten ohne theoretische Annahmen, die ›Wirklichkeit‹ unter einer bestimmten Perspektive erscheinen lassen, gar nicht erfasst werden.[58] Was für sich genommen eine erkenntnistheoretische Plattitüde darstellt, gewinnt an Aussagekraft, sobald man die Abfolge ›theoretische Perspektive‹ – ›empirische Überprüfung‹ weiterdenkt. Auf den ›Blick in die Empirie‹ folgt zwangsläufig eine Revision der Theorie, die sie entweder bestätigt oder widerlegt bzw. verändert. Dadurch ergibt sich eine prinzipiell unabschließbare Folge von ›Theorie‹ – ›Methode‹ – ›Theorie‹ usw., die die Entscheidung für eine entweder historische oder systematische Vorgehensweise unmöglich macht.[59]

Entsprechendes gilt für die Trennung in ›musikalische Analyse‹ und ›Musik-Theorie‹ im engeren Sinne. Der Begriff ›Analyse‹ spezifiziert dabei die Methodenseite in der Folge von ›Theorie‹ und ›Methode‹ und kann als solche in einer wissenschaftlich verstandenen Disziplin ›Musiktheorie‹ eigentlich gar nicht fehlen. Dennoch ist zu beobachten, dass der Bereich ›Analyse‹ in den 1970er Jahren – zeitlich korrelierend mit Tendenzen zur Historisierung der Musiktheorie[60] – eine Art Revival sowohl innerhalb der ›Musik-Wissenschaften‹ als auch in der Musikpädagogik erfuhr. Aus heutiger Sicht erstaunt besonders die Diskussion darüber, ob Analyse überhaupt der Musiktheorie zuzuordnen sei oder nicht. Die Beantwortung dieser Frage ist abhängig davon, was der Begriff ›Musiktheorie‹ selbst umfasst. Begreift man ihn im eigentlichen Wortsinn, als ›Musik-Theorie‹, so liegt es natürlich nahe, ihn auf der Theorieseite der ›Methode/Theorie‹-Differenz zu verorten. Versteht man ihn jedoch entweder als Ausdruck für die gesamte Disziplin oder auch »im philosophischen Sinne«[61] als eine Art Metabegriff, dann kann er der Differenz ›Methode/Theorie‹ insgesamt zugeordnet werden. Eine ähnliche Mehrdeutigkeit ist im Zusammenhang mit dem Begriff ›Systemtheorie‹ zu beobachten. Auch hier kann einerseits die Theorie im speziellen, andererseits deren funktional notwendige Verbindung mit systemtheoretischer Analyse gemeint sein. Was im ersten Moment nach einer reinen Definitionsfrage aussieht, die für musiktheoretische Forschung selbst gar nicht wichtig sein müsste, gewinnt an Brisanz, wenn sich der Blick auf das richtet, was außerhalb der Disziplin mit den Begriffen gefasst wird. Eine Pädagogik, die das ›Lebendige‹ und ›Konkrete‹ der ›grauen Theorie‹ vorzieht, wird Musiktheorie ablehnen, wenn sie damit bloß letztere verbindet. Eine ›pädagogisch relevante‹ Musiktheorie hätte sich also zunächst darum zu bemühen, von ihrer Nachbardisziplin überhaupt in vollem Umfang wahrgenommen zu werden. Daran könnte sich eine Diskussion darüber anschließen, inwiefern sich eine musikpädagogisch relevante Analyse von ihrem fachlichen Pendant, einer musiktheoretisch relevanten Analyse, unterscheidet bzw. was für beide unumgänglich ist. In diesem Kontext ist zu beobachten, wie nach einem einseitigen Hervorheben der Relevanz von Analyse stets auch die dadurch vernachlässigte Seite der Unterscheidung eingeholt wird. Sobald angemahnt wird, Analyse vernachlässige den musikalischen Zusammenhang, oder wann immer Formulierungen wie »Vom Stückwerk zum Kunstwerk«[62] eine Rolle spielen, rücken genau jene Momente in den Fokus, die die Theorieseite der ›Theorie‹/›Methoden‹-Differenz betreffen. Das analytische ›Zerlegen‹ bringt für sich genommen ebenso wenig Erkenntnisgewinn wie das ihm entsprechende bloße Sammeln empirischer Daten. Sowohl in wissenschaftlichen wie in pädagogischen Kontexten verlangt die Analyse also nach einer Ergänzung in Form von Theorie.

Musikpädagogik und Musiktheorie partizipieren also am Wissenschaftssystem und machen dies zum Thema ihrer Reflexion. Beide Disziplinen beschäftigen sich einerseits mit der Frage, ob und auf welche Weise sie sich selbst als wissenschaftlich verstehen und bewerten einander mitunter unter Bezugnahme auf dieses Attribut. Die These, das jeweils andere Fach agiere im Gegensatz zum eigenen ›nicht wissenschaftlich‹, wird dabei als Argument für die größere Bedeutsamkeit der eigenen Disziplin in Anspruch genommen. Ähnlich wie beim Thema ›Erziehung‹ gibt die Analyse des jeweiligen Wissenschaftsverständnisses deshalb Aufschlüsse über interdisziplinäre Verständnisschwierigkeiten.

2. Resonanzprobleme

2.1 Verstehen wir uns?

Die voranstehenden Überlegungen haben gezeigt, dass die Bereiche ›Erziehung‹ und ›Wissenschaft‹ Kernthemen interdisziplinärer Gespräche zwischen Musiktheorie und Musikpädagogik darstellen, in denen Reibungen an der Tagesordnung sind. Daran anknüpfend lässt sich die Frage ›Verstehen wir uns?‹ wörtlich im Sinne von ›Sprechen wir eigentlich die gleiche Sprache?‹ auffassen.

Dabei bestätigt sich, dass enge ›Verwandtschaft‹, in dem Fall also die fachliche Nähe, Schwierigkeiten eher potenziert, anstatt sie zu verhindern. Zwar stockt ein Gespräch auch dann, wenn einer der Teilnehmer Begriffe verwendet, die dem anderen völlig fremd sind, Missverständnisse sind aber noch wahrscheinlicher, wenn Begriffe unterschiedlich verwendet werden. André Kieserling hat diesen Zusammenhang anhand der Unterschiede zwischen Wissenschafts- und Alltagssprache untersucht mit dem Ergebnis, dass nicht so sehr die ›Kunstwörter‹, also etwa fachspezifische Neologismen, für gegenseitiges Missverstehen verantwortlich seien, sondern vielmehr der wissenschaftliche Gebrauch von ursprünglich alltagssprachlichen Begriffen. Gerade die neuartige Verwendung alltagssprachlicher Wörter mache einen wissenschaftlichen Jargon aus, weshalb die Forderung, eine verständliche Wissenschaftssprache solle weniger Fremdwörter und Wortneuschöpfungen beinhalten, in die falsche Richtung ziele:

Die Vertrautheit des Wortmaterials lenkt von der Fremdheit des Denkens ab. Als Lehrer muss der Soziologe daher nicht etwa fremde Wörter vertraut machen, sondern umgekehrt: vertraute fremd.[63]

Was Kieserling hier auf den universitären Lehrbetrieb der Soziologie und damit auf die Kommunikation zwischen Fachleuten und – relativ dazu – Laien bezieht, gilt ebenso für die Kommunikation zwischen beliebigen anderen Disziplinen: Nicht so sehr der Fachjargon an sich, sondern die unterschiedliche Verwendung derselben Begriffe sorgt für gegenseitiges Unverständnis und macht eine Übersetzung notwendig, die man als ›interdisziplinäre Transformation‹ bezeichnen könnte. Wenn die Musikpädagogik der Musiktheorie beispielsweise vorwirft, sie ebne Musik auf Regeln ein, so versteht sie den Begriff ›Regel‹ alltagssprachlich im Sinne einer Vorschrift, die bei Nichtbefolgen sanktioniert wird, während ›Regeln‹ in der aktuellen Musiktheorie immer mehr im Sinne einer rückblickenden Differenzierung zwischen dem ›Normalfall‹ und der Ausnahme gebraucht werden. Umgekehrt meint der Begriff ›Schülerorientierung‹ nicht zwangsläufig, dass das im Unterricht behandelt wird, was den Schülern ›Spaß‹ macht – ein häufig von fachwissenschaftlicher Seite laut werdender Vorwurf. Vielmehr wird der Begriff in der musikpädagogischen Literatur auch in komplexeren erkenntnis- oder bildungstheoretischen Zusammenhängen verwendet.

Die Gefahr des Nicht- oder Falsch-Verstehens besteht jedoch auch unabhängig von explizit terminologischen Differenzen. So nimmt der ›Blick von außen‹ das Geschehen meist wesentlich grobkörniger wahr, als das innerhalb eines Forschungszusammenhangs der Fall ist. Dies zeigt sich wiederum an der Debatte zwischen Norbert Schläbitz und Jürgen Heidrich. Während Schläbitz der Historischen Musikwissenschaft vorwirft, sie beschäftige sich auf immer gleiche Weise mit »immer und immer wieder [den] gleichen Namen und Musiken«[64], verweist Heidrich auf eine in seinen Augen enorme Vielfalt an Forschungsthemen.[65] Entscheidend ist hier, dass die Behauptung von Schläbitz wohl nicht auf Uninformiertheit beruht – etwa weil er ganze Themengebiete oder Forschungszweige übersehen hätte –, sondern auf einer bestimmten Bewertung des aufgezählten ›immer Gleichen‹. Zwar kontert Heidrich mit einer Reihe von Forschungsarbeiten, die Schläbitz nicht erwähnt hat, doch liegt die Vermutung nahe, dieser würde sich in seinem Urteil durch Heidrichs Aufzählung eher noch bestärkt fühlen. Dasselbe Argumentationsmuster findet man auch in Diskussionen über Musiktheorie. So meint beispielsweise Clemens Kühn, in seiner für die Schule bestimmten Veröffentlichung unterschiedlichste Musikbereiche berücksichtigt zu haben[66], während die Musikpädagogik zunächst ›nur Klassik‹ sieht.[67] Rein technisch gesehen lassen sich die Schwierigkeiten fachlicher Spezialisierung auf das notwendige Zusammenspiel von Komplexitätsreduktion und Komplexitätssteigerung zurückführen. Nur wenn ein System Weltkomplexität reduziert – Musiktheorie oder Musikwissenschaft eine Auswahl aus der faktisch existenten Musik treffen –, kann der systeminterne Prozess Komplexität steigern, so dass die wissenschaftlichen Ergebnisse differenzierter ausfallen. Wie beim Thema ›Fachterminologie‹ betrifft diese Art des interdisziplinären Transfers nicht nur die Kommunikation zwischen WissenschaftlerIn und Nicht-WissenschaftlerIn, sondern ebenso diejenige zwischen WissenschaftlerIn und fachfremdem bzw. fachfremder WissenschaftlerIn, selbst wenn beide Fächer verwandt sind und die betreffenden Personen, wie im Fall von Heidrich und Schläbitz, an derselben Universität lehren und forschen. Unterschiedlich fällt allenfalls die Bewertung der ›falschen‹ oder ›verkürzten‹ Übersetzung aus: Während man beim Laien vielleicht noch Unkenntnis vermutet, wird dem Kollegen eher Böswilligkeit unterstellt. So vermutet Heidrich hinter Schläbitz’ Kritik »mutwillige Selektion« sowie »bewusste Fehlinformation des Lesers« und spricht von »gezielter Verengung der Fakten« – für ihn alles Zeichen »maßloser Arroganz«.[68] Die Schärfe des Tonfalls zeigt – unabhängig davon, was an persönlichen Animositäten hinter der Fehde stehen mag –, dass intendierte oder nicht intendierte ›Übersetzungsfehler‹ interdisziplinär nicht als bloße ›Schönheitsfehler‹ aufgefasst werden, sondern die Verständigung maßgeblich stören können.

Im Fall von Musiktheorie und Musikpädagogik sorgt daneben die notwendige Transformation in schulische Kontexte für Kommunikationsprobleme. Schon die Art der Beschreibung des Übersetzungsvorgangs führt dabei eine Bewertung mit sich. So gehen Begriffe wie ›Abbilddidaktik‹, ›Didaktische Reduktion‹ oder Darstellungen, die einen »Widerspruch« zwischen den »›Alltagstheorien‹ der pädagogischen Praxis«[69] und wissenschaftlichen Theorien konstatieren, ebenso wie die Gegensätze ›Kunstmusik‹ versus ›Laien-‹ oder ›pädagogische Musik‹ oft mit einer Abwertung der im schulischen Kontext verhandelten Inhalte einher. Mit Luhmann kann man sich auch hier auf eine möglichst technische Beschreibung beschränken und von einem Oszillieren zwischen ›Wahrheit‹ und ›Effektivität‹ sprechen.[70] Luhmann weist es einerseits als Aufgabe des Erziehungssystems aus, wissenschaftliche Stoffe auf ihren unterrichtlichen Wert zu prüfen, ohne aber andererseits das Ergebnis als bloß alltagstheoretisch oder zwangsläufig als falsch abzuqualifizieren. Im Gegenteil lässt sich auch diese Beschreibung ganz generell im Sinne der Abfolge aus Reduktion von Umweltkomplexität mit dem Ziel anschließender Komplexitätssteigerung verstehen. Als Bezeichnung würde sich ein Begriff wie ›didaktische Transformation‹ anbieten. Er umfasst sowohl die didaktische Reduktion von in dem Fall wissenschaftlicher Komplexität als auch die sich anschließende didaktisch motivierte Komplexitätssteigerung zunächst auf neutrale Weise, ohne eine Kritik ›falscher Übersetzungen‹ auszuschließen. So könnte man beispielsweise, ähnlich wie Ulrich Kaiser und Hans-Ulrich Schäfer-Lembeck, eine im schulischen Kontext tradierte Theorie der Sonatenform kritisieren, indem man ihre wissenschaftlichen wie didaktischen Qualitäten hinterfragt und jeweils Alternativen vorschlägt, die nicht schon aufgrund ihrer entweder fachwissenschaftlichen oder pädagogischen Fokussierung unterschiedlich wertgeschätzt werden.[71]

2.2 Was haben wir miteinander zu tun?

Welche Auswirkungen hat der Umstand, dass es sich bei Musiktheorie und Musikpädagogik um zwei Fächer handelt auf das Verhältnis beider Fächer?

Eine Möglichkeit, mit interdisziplinären Beziehungen umzugehen, bestünde darin, die Gemeinsamkeiten der Fächer zu betonen und darauf hinzuweisen, dass letzten Endes alle ›dasselbe‹ wollen. Auf diese Weise hoffte Rudolf Frisius »neue Beziehungen zwischen Musiktheorie und Musikpädagogik an[zu]bahnen«:

Musiktheorie, die sich an konkreten Hörphänomenen orientiert, kann nicht vom Hörer, den Voraussetzungen und Modalitäten seiner Rezeptivität und Kreativität abstrahieren. Musikpädagogik, der es um die adäquate Übermittlung musikalischer Sachverhalte geht, kann an den Ergebnissen musiktheoretischer Reflexion und Imagination nicht vorbeigehen.[72]

Ob gemeinsame Bezüge jedoch ein Garant für eine bessere interdisziplinäre Beziehung sind, darf mit dem Hinweis auf die bereits angedeuteten ›Verwandtschaftsprobleme‹ eher bezweifelt werden. Im Extremfall könnte man so weit gehen, alle Fächer, denen Berührungspunkte mit Musik nachgewiesen werden können – und das sind sehr viele Universitätsdisziplinen[73] – als gegenseitige Bezugswissenschaften zu betrachten, wodurch das Argument seine Überzeugungskraft verliert. Die Alternative besteht darin, gerade die Unterschiede zwischen den Disziplinen hervorzuheben und mit Hermann-Josef Kaiser und Eckhard Nolte darauf hinzuweisen, dass der gemeinsame ›Gegenstand Musik‹ noch nichts mit dem wissenschaftlichen ›Gegenstand‹ und der Identität von Disziplinen zu tun hat.[74] Trotz der ›Gemeinsamkeit‹ Musik verfolgen Musiktheorie und Musikpädagogik unterschiedliche Forschungsinteressen und kommen schon allein deshalb zu differierenden Ergebnissen. Die institutionelle wie fachliche Nähe sorgt wiederum dafür, dass diese Unterschiede sich auf die intersystemische Kommunikation auswirken.

Luhmann fasst derartige Konstellationen allgemein als Kopplungen autopoietisch geschlossener Systeme auf.[75] Das klingt zunächst nach einer bloßen Verkomplizierung, kann sich aber als Möglichkeit erweisen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen zwei wissenschaftlichen Disziplinen theoretisch klarer zu fassen. Indem Luhmann von geschlossenen Systemen ausgeht, die sich anhand einer bestimmten Fragestellung – dem jeweiligen Code eines Systems – selbst konstituieren (Autopoiesis), werden zunächst die Differenzen betont. Die Systemcodierungen macht Luhmann nicht an vorwissenschaftlichen Sachverhalten fest, sondern er führt sie darauf zurück, dass ein gesellschaftlicher Bedarf nach Bearbeitung dieser Fragen bzw. nach Erfüllung einer diesbezüglichen Funktion besteht, aufgrund dessen sich Systeme erst als solche ausdifferenzieren. In Form einer Gesellschaftstheorie beschreibt sein Ansatz die moderne Gesellschaft als eine funktional ausdifferenzierte, bei der die verschiedenen Systeme nicht mehr hierarchisch geordnet sind und keine einheitliche Codierung der Gesamtgesellschaft, beispielsweise durch die Religion, mehr vorherrscht.[76] Auf die gesellschaftliche Subebene des Wissenschaftssystems übertragen, ließe sich eine Ausdifferenzierung in wissenschaftliche Teilsysteme mit einem entsprechenden Bedarf innerhalb des Wissenschaftssystems begründen. Da die jeweilige ›Abgeschlossenheit‹ der Systeme jedoch nicht räumlich oder absolut zu verstehen ist, sondern sich einzig auf die unterschiedlichen Fragestellungen bezieht, kann dennoch von einer ›Interpenetration‹ der Systeme gesprochen werden, bei dem gegenseitiges Verstehen durch die Verschiedenartigkeit der Systemstrukturen erschwert wird. Musiktheorie und Musikpädagogik wären demnach aufgrund der je unterschiedlichen Fragestellungen als verschiedene Systeme zu begreifen, zwischen denen ein kommunikativer Austausch stattfindet. Die unterschiedlichen Perspektiven der Kommunikationsteilnehmer sorgen für wiederkehrende Resonanzprobleme.

Luhmann verwendet den Funktionsbegriff dabei nicht im umgangssprachlichen Sinne. Eine solche Verwendung hätte zur Folge, dass das Prinzip funktionaler Differenzierung die Annahme autonomer Teilsysteme unmöglich machen würde, während Luhmann gerade auf eine theoretische Vereinbarkeit beider Momente abzielt. Der scheinbare Widerspruch lässt sich auflösen, wenn der Systemcode und entsprechend die Systemfunktion als Zuordnungsprinzipien verstanden werden, mit deren Hilfe Kommunikationen daraufhin überprüft werden können, ob sie einer bestimmten Fragestellung zuzuordnen sind. Im Fall der Wissenschaft wäre dies die Unterscheidung ›wahr/unwahr‹.

Mit dieser Argumentation könnte man Heidrichs Einwand gegen Schläbitz’ Forderung nach einer ›musikpädagogisch relevanten‹ Musikwissenschaft begegnen:

Schläbitz’ Beitrag krankt an der grundsätzlichen Fehldiagnose, die Musikwissenschaft sei gewissermaßen Dienstleisterin der Musikpädagogik und hätte sich demzufolge in ihrer methodischen, thematischen und ›gesellschaftlich relevanten‹ Ausrichtung an dieser zu orientieren, hätte dieser gleichsam zuzuarbeiten. Das ist mitnichten der Fall. Denn tatsächlich und in erster Linie ist die Musikwissenschaft eine autonome und, wie alle Geisteswissenschaften, allein ihrem Gegenstand verpflichtete Disziplin.[77]

Dass die Bearbeitung bestimmter Fragestellungen innerhalb der Systeme einem gesellschaftlichen Bedarf entspricht, würde damit noch nicht gegen ein sich selbst konstituierendes Prozessieren der gesellschaftlichen Teilsysteme sprechen.

Zusätzlich spielt in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen der auf ein im Sinne der Differenzierungsebenen übergeordnetes System bezogenen Funktion und den auf die der jeweiligen Umwelt zugehörigen Teilsysteme gemünzten Leistungen eine Rolle. Bei Luhmann heißt es dazu:

Wir argumentieren also mit Nichtidentität von Funktion und Leistung. Die Verquickung dieser beiden Aspekte beruht auf einer Verquickung von Systemreferenzen innerhalb differenzierter Systeme und muss bei sorgsamer Begriffsbildung vermieden werden. […] Die Herstellung wahrer bzw. als unwahr feststehender Sätze (die Erfüllung der Funktion von Wissenschaft) ist als solche noch keine wissenschaftliche Leistung. […] Gewiss: Funktion und Leistung sind nicht unabhängig voneinander realisierbar, und vor allem nicht unabhängig voneinander steigerbar. Aber ein Leistungstausch, wie er systemtheoretisch oft mit Input/Output-Modellen beschrieben wird, erfordert ein Eingehen auf Bedarfslagen, Normen und Gewohnheiten anderer Teilsysteme der Gesellschaft, das zur eigenen Funktion und zu deren Sub-Codes in Widerspruch treten kann.[78]

Die Antwort auf die Frage nach der ›Leistung‹ eines Teilsystems wird sich also nicht in einem ›ja‹ oder ›nein‹ erschöpfen. Erforderlich ist eine differenzierte Darstellung, die Begriffe wie ›(gesellschaftlicher) Bedarf‹, ›(Dienst-)Leistung‹, ›Aufgaben‹ oder ›(gesellschaftliche) Erwartungen‹ berücksichtigt, ohne die dahinter stehenden Forderungen oder Konzepte zu verabsolutieren.

Dass der Musiktheorie eine auf diese Weise differenzierte Darstellung ebenso zugute kommen dürfte wie der bei Schläbitz und Heidrich zur Diskussion stehenden Musikwissenschaft, ist anzunehmen. Durch ihre historisch gesehen ›spätere‹ Ausdifferenzierung als eigenständige Disziplin im Wissenschaftssystem der modernen Gesellschaft und die enge institutionelle Anbindung an die Musikpädagogik dürfte das Bestreben der Musiktheorie nach Unabhängigkeit sogar noch größer sein. Gleichzeitig kann aber auch eine Musikpädagogik, die für sich dieselbe Unabhängigkeit fordert und sich deshalb nicht als Lieferantin von gesellschaftlich erwünschten, ergo ›relevanten‹ und schulisch eins-zu-eins verwertbaren Konzepten instrumentieren lässt, nur an einer theoretischen Sichtweise interessiert sein, die das Moment intersystemischer Leistungserbringung und intragesellschaftlicher Funktionalität mit dem Autonomiegedanken verknüpft. Die Lösung wird nicht darin bestehen, die Leistungen des jeweils anderen Teilsystems gering zu reden oder unter die des eigenen Systems zu stellen. Genau das aber ist im Rahmen der Polemik zwischen Schläbitz und Heidrich zu beobachten. So stellt Schläbitz generell die ›Wissenschaftlichkeit‹ der Historischen Musikwissenschaft in Frage[79], was Heidrich wiederum dazu herausfordert, von »hochspezialisierter Forschung einerseits und deren (nachrangiger) nichtwissenschaftlicher Verwertung im Schulunterricht« andererseits zu sprechen, um Letzteres als Aufgabe der Musikpädagogik zuzuweisen – das Ganze nicht, ohne darauf hinzuweisen, dass sie dazu »freilich qualifiziert«[80] sein müsste.

Als funktionale Analyse ist die Systemtheorie Luhmanns nicht in der Lage, Entscheidungen darüber zu beeinflussen, in welchem Maße ein Teilsystem sinnvoll Erwartungen an ein anderes stellen kann und inwiefern diese erfüllt werden sollen. Indem sie ein sehr hohes Abstraktionsniveau ermöglicht, eignet sie sich aber dazu, absolute Positionen als unhaltbar erscheinen zu lassen. Wenn Schläbitz eine ›zukünftige‹ und ›relevante‹ Musikwissenschaft also ausschließlich in Form einer Dienstleistungsinstanz für musikpädagogische Zwecke gelten lässt, dann kann diese Darstellung mit gutem Grund als einseitig und verkürzend bezeichnet werden. Sofern der Leistungsbegriff jedoch nicht einseitig auf den Output der Musikwissenschaft oder Musiktheorie bezogen ist, der musikpädagogisch als Input wirken soll, sondern alle Teilsysteme gleichermaßen betrifft, ist ein totales Ausblenden deren sozialer Funktionalität, wie es in Heidrichs Position zum Ausdruck kommt, ebenso unsinnig. Auch wenn Heidrich sich »nochmals« darauf versteift, dass die Musikwissenschaft »eine theoretisch-wissenschaftlich unabhängig forschende Disziplin« ist, die »ihre Fragestellung allein und ausschließlich von der Sache her entwickelt«[81], ändert dies nichts daran, dass sie beispielsweise auf Gelder von außerhalb angewiesen ist und ihren wie auch immer gearteten gesellschaftlichen Wert legitimieren muss. Weshalb sie sich in ihrer Unabhängigkeit »anders als die Musikpädagogik« verhalten sollte, beantwortet Heidrich nur indirekt mit der These, sie sei »traditionell in ein interdisziplinäres geisteswissenschaftliches Netzwerk (in dem die Musikpädagogik freilich keinen Platz hat) eingebunden«[82], ein Argument, dass besonders angesichts der aktuellen Entwicklungen der Universität, bei denen gerade der Stellenwert der Geisteswissenschaften in Frage steht, nicht allzu schwer wiegen dürfte.

Eine etwas andere Wendung erhält der Gedanke der Leistungsverpflichtung, wenn man institutionelle Aspekte explizit in die Argumentation einbezieht. Man kann dann danach fragen, worin sich der Bedarf, den Musiktheorie und Musikpädagogik an Musikhochschulen abzudecken haben, von demjenigen unterscheidet, mit dem sich eine Universitätsdisziplin gesellschaftlich legitimiert. Auch hier werden interessante Aspekte sichtbar, wenn man die Musikwissenschaft in die Diskussion einbezieht, da diese, wie die Musikpädagogik, sowohl an Musikhochschulen als auch an Universitäten beheimatet ist. Nach Auffassung des Musikpädagogen Christoph Richter steht eine »im freien und unabhängigen Raum der Forschung« und »unbekümmert um die Interessen, Verwendungsmöglichkeiten und Verständigungsbedingungen von ›Abnehmern‹« arbeitende universitäre Musikwissenschaft einer Musikwissenschaft als »Dienstleistungs- und ›Geist-Lieferungsinstanz‹« an den Musikhochschulen gegenüber, die »für die verschiedenen Musikberufe Hilfsdienste« anbiete. Er wähle »absichtlich diesen Begriff (›Hilfsdienste‹), um die Funktionsabhängigkeit des Faches für bestimmte Berufszwecke und -fähigkeiten zu betonen«, was damit zusammenhänge, »dass Musikhochschulen nicht wie Universitäten von einer Fach- oder Fächerstruktur ihre Prägung und Ausrichtung erhalten, sondern von einer Studiengang- und Berufsausbildungsstruktur bestimmt«[83] seien. Dieser Argumentation zufolge wären auch die Musiktheorie und die hochschulzugehörigen Teile der Musikpädagogik als Dienstleistungsunternehmen zu verstehen. Abgesehen davon, dass so etwas wie eine ›Geist-Lieferungsinstanz‹, selbst wenn sie in Anführungszeichen gesetzt ist, gruselige Vorstellungen weckt, werden hier genau die Probleme deutlich, mit denen sowohl Musiktheorie als auch Musikpädagogik zu tun haben: Beim Stichwort ›Lehrerbildung‹ stellt sich die Frage, wie man die Inhalte, die später im Beruf abrufbar sein sollen, an die Studierenden (die Auszubildenden?) bringt. Für Richter liegt die Lösung im Rekurs auf die immer wieder argumentativ herangezogene ›Lebenswelt‹. Überraschenderweise ist es hier nicht einmal die Lebenswelt der Studierenden oder die imaginierte Lebenswelt der später Berufstätigen, sondern ein »anschauliches Bild von der Lebenswelt der Musik«, das die »Vorstellungskraft an[regt], die ein lebendiges Musizieren« – also gewissermaßen die berufliche Aufgabe von ausübenden Musikern – »begünstigt«:

Musikwissenschaft [man könnte ergänzen: Musiktheorie] an der Musikhochschule hat also noch mehr als jene an der Universität die Aufgabe, fachübergreifend die Musik, ihre Entwicklung und den Umgang mit ihr in das größere Bild der Kultur-, Gesellschafts- und Geistesgeschichte einzufügen. In diesem Sinne vertritt die Musikwissenschaft die Idee des ›Studium generale‹, die gerade für die mehr künstlerisch-handwerklichen Studienrichtungen von großer Wichtigkeit ist.[84]

Auch wenn dieser letzte Absatz weit gefasste Ziele offenbart, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das, was Studierende einer Universität selbst leisten sollen – nämlich, sich ein umfassendes Bild ihres Faches zu erarbeiten und diese Kenntnisse für sich nutzbar zu machen (sofern das im Umfeld der offenbar »unbekümmert« Forschenden überhaupt möglich ist) –, den Angehörigen einer Kunsthochschule bereits ›passend‹ serviert werden müsste. Mir stellt sich dabei weniger die Frage, ob die Hochschuldisziplin dies leisten müsste, als vielmehr, ob sie so etwas in Anbetracht dessen, was der Bildungsgedanke andeutet, überhaupt leisten kann.

In ein anderes Licht rückt es die Institution Musikhochschule, wenn man sie nicht nur mit Universitäten, sondern auch mit Schulen vergleicht. Obwohl es sich bei allen drei Institutionen um Bildungseinrichtungen handelt, stehen Ideen wie ›autonome Forschung‹, ›bildungsrelevante Unterrichtsinhalte‹ oder ›berufsrelevante Kompetenzen‹ in einem je unterschiedlichen Verhältnis zueinander. So wird das, was ›autonome Forschung‹ umschreibt, bei einem an einer allgemein bildenden Schule unterrichtenden Lehrer einen geringeren Stellenwert haben als bei einem Universitäts- oder Hochschuldozenten, und dennoch kann man selbst im schulischen Kontext davon ausgehen, dass es dem Unterricht zugute kommt, wenn ein Lehrer sich selbst, unabhängig von der konkreten Umsetzbarkeit der Stoffe in der nächsten Unterrichtseinheit, weiterbildet. Diesen Vorgang muss man natürlich nicht als Forschung bezeichnen, doch gemeinsam ist beiden Feldern, dass man von direkter Verwertbarkeit zunächst absieht. Führt man sich nun die nur relative Gültigkeit von ›Autonomie‹ einerseits und ›Leistungserfordernissen‹ andererseits vor Augen, dann wird klar, auf welche Weise eine Darlegung wie die folgende haltbar sein kann:

Musiktheorie als autonome, für sich allein nachdenkende Theorie unterscheidet sich fundamental von Musiktheorie als pädagogischem, auf andere gerichtetem Fach: Die Theorie selbst braucht sich um Fragen der Vermittlung nicht zu scheren, das pädagogische Fach aber stünde ohne die Theorie (die sie didaktisch, musikalisch, menschlich zum Blühen bringen muss) auf wackeligen Füßen. Ganz ähnlich sieht es beim Unterschied zwischen Hochschule und Schule aus.[85]

Kühn macht eine Schere zwischen Musiktheorie als Forschungsinstanz und ihrer vermittelnden ›Schwesterdisziplin‹ auf, wodurch die Klassifizierung einer Disziplin entweder als autonome Forschung oder als Dienstleistungsinstanz noch anders relativiert wird.

Luhmanns Theorie funktionaler Differenzierung ermöglicht es also, Kommunikationszusammenhänge voneinander zu unterscheiden. Indem sie Begriffe wie ›Funktion‹ und ›Leistung‹ einerseits und ›Autonomie‹ andererseits nicht als unvereinbar einander gegenüberstellt, sondern als sich gegenseitig ergänzende Theoriemomente begreift, legt sie für Kommunikationssituationen unterschiedlichster Art statt eines ›entweder – oder‹ die Argumentation für ein ›sowohl – als auch‹ nahe. Natürlich können die hier angestellten Analysen nicht darüber hinwegtäuschen, dass unterschiedliche Machtverhältnisse dennoch für einseitige Abhängigkeiten sorgen. Aber sie machen deutlich, dass die diskutierten Argumentationsstrategien, welche diese Verhältnisse untermauern sollen, theoretisch nicht tragen.

3. Noch einmal: Erziehung und Wissenschaft – Oder: ›Wissenschaftsorientierung‹?

Dem Stichwort ›Wissenschaftsorientierung im Musikunterricht‹ eilt im musikpädagogischen Diskurs kein guter Ruf voraus. Zum einen ist diese Idee bereits seit den 1970er Jahren bekannt, zum anderen verbindet man mit ihr musik- und lebensfernen, ›trockenen‹ Musikunterricht, der diese Bezeichnung kaum verdient. Wenn ich jetzt also eine mögliche Verbindung zwischen Musiktheorie und Musikpädagogik beispielhaft anhand dieses Konzepts darstelle, werde ich vor allem klären müssen, wofür der Begriff ›Wissenschaftsorientierung‹ stehen soll.

Sähe man in der Wissenschaft nur den Garanten für sicheres und eindeutiges Wissen und begriffe man Unterricht nur als Ort der Vermittlung zeitlos gültiger Bildungsgehalte, dann könnte Wissenschaftsorientierung nur darauf zielen, die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse – aus didaktischen Gründen in abgespeckter Form – in den Schulunterricht zu holen. Resultat wäre das, was man unter einer ›Abbilddidaktik‹ versteht. Verträte man beim gleichen Wissenschaftsverständnis eine alternative Idee von Musikunterricht, bei der es weniger um Stoffe als um die lernenden Subjekte geht, wäre Wissenschaftsorientierung als musikpädagogische Konzeption folglich abzulehnen. Dies ist die Argumentationslinie einer Kritik an der Musiktheorie, die deren Inhalte als bloß ›grammatikalistisches‹ Begriffswissen für den schulischen Musikunterricht ablehnt. Anders verhält es sich nun aber, wenn nicht nur die ›Musikvermittlung‹ neu aufgefasst wird, sondern auch der Wissenschaftsbegriff. Versteht man nämlich unter ›Wissenschaftlichkeit‹ eine bestimmte Haltung, die Meinungen hinterfragt sowie Begründungen sucht und für die Wissen als standpunktabhängig gilt, dann ergeben sich eher Verbindungen zu einem ›zeitgemäßen‹ oder ›subjektorientierten‹ Musikunterricht. Unterricht in Musiktheorie kann dann sowohl im Studium als auch in der Schule als eine Unterrichtsform angesehen werden, bei der eine solche Haltung ›eingeübt‹ wird. Unter dieser Voraussetzung muss man nicht mehr mit Schläbitz davon ausgehen, dass »das Wissenschaftsverständnis«[86] an der Schule grundsätzlich ein anderes ist als an der Universität. Abgesehen davon, dass nicht klar ist, wie und wo ein spezifisch schulisches Wissenschaftsverständnis entstehen könnte, wenn es nicht im Rahmen des (Lehrer-)Studiums an Universität oder Hochschule gewonnen wird, ist nicht einsehbar, warum ein Verständnis, welches Wissenschaft zunächst und vor allem als Haltung begreift, auf einen bestimmten Kontext begrenzt sein sollte.

Fasst man die Beziehung zwischen Musiktheorie und Musikpädagogik in dieser Weise auf, relativiert das außerdem die Frage, welche Disziplin Dienstleisterin der jeweils anderen ist. Die Musiktheorie ist dann ebenso wenig wie die Musikwissenschaft ›dazu da‹, schulrelevante Forschungsergebnisse zu liefern oder Musiklehrer im engeren Sinne ›für die Schule‹ auszubilden. In ihrer Art, Forschung zu betreiben und diese Forschung in der Lehre zu vermitteln, erbringt sie nämlich, allein dadurch, dass sie ihre Funktion erfüllt, bereits alle in diesem Zusammenhang relevanten Leistungen. Aus demselben Grund muss umgekehrt ein Musikunterricht, der unter anderem das Ziel verfolgt, Schülern kritische Haltungen zu vermitteln, nicht auf eine »Hilfsfunktion […] für wissenschaftstheoretische Propädeutik oder gar für wissenschaftliche Arbeitstechniken«[87] reduziert werden. Dass Musikpädagogik und Musiktheorie unter dieser Perspektive also gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wird deutlich, wenn man die entsprechende Literatur aus eben dieser Blickrichtung liest. Wenn sich die Musiktheorie dagegen wehrt, ihre Zielsetzung »als ausschließlich identifizierendes Lernen vermeintlich normativer Begrifflichkeiten« missverstanden zu sehen[88], und die Musikpädagogik sich als ›Kritische Kulturwissenschaft‹[89] beschreibt, dann kann man vermuten, dass es nicht so sehr unterschiedliche Werte sind, die für Schwierigkeiten in der Beziehung sorgen, sondern Vorurteile und wechselseitige Unkenntnis.

Sowohl Loriots Blumenpflücker als auch die Beschenkte würde wohl der Aussage zustimmen, dass Seerosen schöne Blumen sind. Fragte man jedoch genauer nach, so würde man vielleicht herausfinden, dass einer der beiden mit dem Wort ›Seerose‹ nur die Blüte meint, während der andere – vielleicht Botaniker von Beruf – die ganze Pflanze im Sinn hat. Es bietet sich also an, die Missverständnisse auf terminologische Differenzen und differierende Systemspezifika zurückzuführen: Sobald ein System dazu übergeht, die eigene Perspektive auf ein Nachbarsystem zu übertragen, oder von ihm fordert, eben diese Perspektive einzunehmen, sobald derartige Forderungen aufgrund bestimmter Machtverhältnisse Konsequenzen haben, entstehen Spannungen. Werden diese Spannungen nicht immer wieder in Form von systemübergreifenden Kommunikationen – oder: ›Beziehungsgesprächen‹ – aufgefangen, sind chronische Resonanzprobleme die unausweichliche Folge.

Anmerkungen

Vgl. Loriot 1968, 91. | |

So z.B. die Auf- oder Abwertung von Reflexion im Musikunterricht je nach pädagogischer Konzeption (vgl. 1.1) oder die Übersetzungsproblematik zwischen den Fächern (vgl. 2.1). | |

Edler/Helms/Hopf (Hg.) 1997 und Krakauer (Hg.) 1997. | |

Ehrenforth 2000, 2001 und Rohringer 2001. | |

Schläbitz 2009a, 2009c, Heidrich 2009. | |

Krakauer 1997, 207. | |

Luhmann beschreibt mit dem Begriff ›Resonanz‹ das Verhältnis zwischen Systemen und ihrer Umwelt (vgl. Luhmann 1988, 40). | |

Vgl. z.B. H.-J. Kaiser 1999, 9 und Gruhn 1999, 64. | |

Gruhn 1997, 17. | |

Eine reformpädagogische Bewegung, bei welcher der ›schaffende‹ und durch eine Verbindung aller Künste ganzheitlich gebildete Mensch im Zentrum stand, vgl. Gruhn, 227ff. | |

Vgl. z.B. Frisius 1971, Abraham 1972, Eggebrecht 1979 usw. | |

Vgl. Jung-Kaiser 1997, 73 und Rheinländer 2009, 48. | |

Bäßler 2005, 9. | |

Vgl. z.B. Bäßler 2005, 11 und Rheinländer 2009, 49. | |

Ehrenforth 1993, 14. | |

Schäfer-Lembeck 2003, 205ff. | |

So z.B. Kerschbaumer (1997), der die Bedeutung von Theorie für die Jazz-Improvisation herausstellt; im Theorieunterricht dient praktisches Musizieren hingegen oft zur Vorbereitung theoretischer Inhalte (vgl. hierzu Borris 1972, 8f). | |

Vgl. Jung-Kaiser 1997, 74. | |

Bäßler 2005, 8. | |

Musiktheorie sollte »die Brücke zwischen dem spielenden Verstehen und dem analytisch-historischen Verstehen bilden.« (Bäßler 2005, 9) | |

Bäßler 1999, 2. | |

Dahlhaus 1986, 42. | |

Vgl. Edler 1987, 12. | |

Musiktheorie »darf im Unterricht nie Exerzierplatz sein, nie Vorstufe, um sich später dann auch mit Musik zu beschäftigen. Immer sollten präzise musikalische Ereignisse im Bewusstsein und im Ohre sein, wenn musiktheoretisch gearbeitet wird, immer sollten also musiktheoretische Fakten abgeleitet werden vom musikalischen Kunstwerk.« (De la Motte 1988, 736) Ähnlich Gieseler: »Der empirisch-induktive Weg scheint mir lebendiger zu sein als der über eine Sammlung von Lehrsätzen und Lehraufgaben […].« (1987, 150) | |

Vgl. hierzu z.B. Ulrich Kaiser im Kommentarheft seines ›OpenBook‹ Sonate und Sinfonie: Es könnte »eine interessante Aufgabe sein, in der Formenlehre des Musikunterrichts […] Formmodelle […] zu erstellen oder auf ihre Passgenauigkeit zu untersuchen. Jedenfalls interessanter als das ständige Bemühen dieses einen Modells mit […] dem ›männlichen Eingang‹ und dem ›weiblichen Hinterzimmer‹.« (2009, 3) | |

Luhmann/Schorr 1988, 118ff. | |

Vgl. Rolle 1999. | |

Vgl. z.B. Mollenhauer 1990, 485. | |

Vgl. z.B. Klafki 1964. | |

Vgl. Kühn 2009a. | |

Kühn 2009b, 3. | |

Vgl. z.B. Benner 1987, 54ff. | |

Vgl. Vogt 2008. | |

Luhmann 1988, 84ff. | |

Rohringer 2001, 106. | |

Ebd., 104. | |

Menke 2010. | |

Heidrich 2009, 62. In ähnlicher Weise argumentiert Gieseler, wenn er schreibt, dass man »an dem größten Fundus, den unsere eigene Musikgeschichte bereitgestellt hat, nicht vorbeigehen« könne und deshalb »mit den Bachschen Passionen und Kantaten« beginnt. (1987, 148) | |

Schläbitz 2009a, 29. | |

Kühn 2006. | |

VI. Kongress der Gesellschaft für Musiktheorie 2006 in Weimar (Kongressbericht in Vorbereitung). | |

Abel-Struth 1985, 583. | |

Ebd., 587. | |

Vgl. Sulz 1997, 191. | |

Heidrich 2009, 60. | |

›Pädagogik‹ als Unterrichts- und Schulfach existiert zwar, stellt aber eher eine Ausnahme dar. | |

»Dieser Begriff soll Rollen und Rollensysteme bezeichnen, die dem Erziehungssystem zugerechnet werden, die aber nicht direkt, sondern nur indirekt mit dem auf der technischen Ebene ablaufenden Unterricht befasst sind.« (Luhmann/Schorr 1988, 343) | |

»Es gibt […] kein Verlangen nach Autonomie der Erziehung im Verhältnis zur Wissenschaft.« (Luhmann 1996, 227) | |

Gurlitt 1954, 37. | |

H.-J. Kaiser 2008, 48, Hervorhebung im Original. | |

Krakauer 1997, 218. | |

Rohringer 2001, 104. | |

Vgl. Holtmeier 1997. | |

Vgl. Abel-Struth 1985, 700. | |

Kühn 2002, 15. | |

Schläbitz 2009a, 25f., Hervorhebung im Original. | |

Schläbitz 2009b. | |

Vgl. Luhmann 1990, 362ff. | |

Das bedeutet natürlich nicht, dass nicht über einen längeren Zeitraum die eine Seite der Unterscheidung vorherrschen könnte: Wenn sich zum Beispiel ein Forscher zum Ziel gesetzt hat, die ›historische Relevanz‹ des Verbots der Terzverdopplung zu untersuchen, so kann die Analyse von tatsächlich komponierter Musik den Großteil seiner Arbeit ausmachen. Spätestens im Abschluss seiner Forschung wird er sich jedoch seiner Theoriehypothese gegenüber verhalten. | |

Vgl. z.B. die Harmonielehre von Diether de la Motte (1976). Die Historisierung der Musiktheorie ging von der Musikwissenschaft, insbesondere von Autoren wie Carl Dahlhaus (1968) und Ernst Apfel (1974–77), aus. Nach außen sichtbar vollzogen wurde dieser Wandel erstmals von Dieter De la Motte und in der Nachfolge von Clemens Kühn, Claus Ganter, Thomas Daniel und Ulrich Kaiser. Vgl. zu diesem Thema den Beitrag von Jan Philipp Sprick. | |

Richter/Enders 2009, 7. | |

Schmitt 1995. | |

Kieserling 2004, 293. | |

Vgl. Schläbitz 2009a, 24. | |

Vgl. Heidrich 2009, 60f. | |

Vgl. Kühn 2009a und 2009b. | |

Vgl. Lindenbaum 2009 und Jünger 2009. | |

Heidrich 2009, 59ff. | |

Edler 1987, 33. | |

Vgl. Luhmann, 1996, 227. | |

Vgl. U. Kaiser/Schäfer-Lembeck 2000. | |

Frisius 1971, 11f. | |

Vgl. Sulz 1997, 193. | |

Vgl. H.-J. Kaiser/Nolte 1989, 23 oder H.-J. Kaiser 1998. | |

Vgl. z.B. Luhmann 1997, 92ff. | |

Ebd., 743ff. | |

Heidrich 2009, 59. | |

Luhmann/Schorr 1988, 36. | |

Vgl. Schläbitz 2009a, 24ff. | |

Heidrich 2009, 60. | |

Ebd., 59. | |

Ebd., 59f. | |

Richter 2001, 71ff. | |

Richter 2001, 74. | |

Kühn 2002, 11. | |

Schläbitz 2009a, 23. | |

Richter 1980, 18. | |

Rohringer 2005, 191. | |

Vgl. Vogt 2006. |

Literatur

Abel-Struth, Sigrid (1985), Grundriß der Musikpädagogik, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Abraham, Lars Ulrich (1972), »Musiktheorie in der Schule«, in: Bericht über den Ersten Internationalen Kongress für Musiktheorie: Stuttgart 1971, hg. von Peter Rummenhöller, Stuttgart: Ichthys, 310–317.

Apfel, Ernst (1974–77), Grundlagen einer Geschichte der Satztechnik, 3 Bde., Saarbrücken: Selbstverlag.

Bäßler, Hans (1999), »Analyse?: Überlegungen zu einem nicht ganz unproblematischen Aspekt im Musikunterricht«, Musik & Bildung 31/4, 2–5.

––– (2005), »Hat die Theorie der Praxis etwas zu sagen?«, Musik & Bildung 37/2, 6–11.

Benner, Dietrich (1987), Allgemeine Pädagogik: Eine systematisch-problemgeschichtliche Einführung in die Grundstruktur pädagogischen Denkens und Handelns, Weinheim und München: Juventa, 3. Aufl. 1996.

Borris, Siegfried (1972), Praktische Harmonielehre, Wilhelmshaven: Heinrichshofen.

Dahlhaus, Carl (1968), Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität, Kassel: Bärenreiter.

––– (1986), »Muss Neue Musik erklärt werden?«, in: Neue Musik und ihre Vermittlung: Sechs Beiträge und vier Seminarberichte (= Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt 27), hg. von Hans-Christian Schmidt, Mainz: Schott, 34–43.

De la Motte, Dieter (1988), »Musikpraxis, nicht Musiktheorie«, Musik & Bildung 20/10, 732–736.

Edler, Arnfried (1987), »Zum Verhältnis Musikpädagogik – Musikwissenschaft aus der Sicht der Musikwissenschaft«, in: Musikpädagogik und Musikwissenschaft, hg. von Arnfried Edler, Siegmund Helms und Helmuth Hopf, Wilhelmshaven: Noetzel, 9–40.

Edler, Arnfried / Siegmund Helms / Helmuth Hopf (Hg.) (1987), Musikpädagogik und Musikwissenschaft (= Taschenbücher zur Musikwissenschaft 111), Wilhelmshaven: Noetzel.

Eggebrecht, Hans-Heinrich (1979), »Musikverstehen und Musikanalyse«, Musik & Bildung 11/3, 150–154.

Ehrenforth, Karl Heinrich (1993), »Musik als Leben. Zu einer lebensweltlich orientierten Hermeneutik«, Musik & Bildung 25/6, 14–19.

––– (2000), »Schulmusik – quo vadis«, Diskussion Musikpädagogik, 00/8, 6–11.

––– (2001), »Stellungnahme zu Stefan Rohringer: ›Noch einmal: Schulmusik – quo vadis?‹«, Diskussion Musikpädagogik 01/11, 108–109.

Frisius, Rudolf (1971), »Musiktheorie und Musikpädagogik«, Forschung in der Musikerziehung 1971/5/6, 9–12.

Gieseler, Walter (1987), »Anmerkungen zur Musiktheorie und Musikpädagogik«, in: Musikpädagogik und Musikwissenschaft (= Taschenbücher zur Musikwissenschaft 111), hg. von Arnfried Edler, Siegmund Helms und Helmuth Hopf, Wilhelmshaven: Noetzel, 138–151.

Gruhn, Wilfried (1997), »Anspruch und Auftrag musikpädagogischer Forschung: Zur Emanzipation der Musikpädagogik von der Musikwissenschaft«, in: Artgenossen und andere Feinde: Musikwissenschaft für die Musikpädagogik: Beiträge zum ersten Symposion ›Musikwissenschaft und Musikpädagogik‹ Salzburg 1996, hg. von Peter M. Krakauer, Regensburg: ConBrio, 13–22.

––– (1999), »Wie denkt, hört und lernt der ›ungeschulte Kopf‹?«, Diskussion Musikpädagogik 99/2, 60–74.

Gurlitt, Wilibald (1954), »Musikwissenschaftliche Forschung und Lehre in pädagogischer Sicht«, in: Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress. Bamberg 1953, hg. von Wilfried Brennecke, Kassel: Bärenreiter, 33–37.

Heidrich, Jürgen (2009), »Si tacuisses…: Zu Norbert Schläbitz: ›Für eine musikpädagogisch relevante Musikwissenschaft‹: Eine Replik«, Diskussion Musikpädagogik 09/43, 59–62.

Holtmeier, Ludwig (1997), »Nicht Kunst? Nicht Wissenschaft?: Zur Lage der Musiktheorie«, Musik & Ästhetik 1/1, 119–146.

Jünger, Hans (2009), »Brief: Clemens Kühn: Musik erforschen«, Diskussion Musikpädagogik 09/41, 58.

Jung-Kaiser, Ute (1997), »Musikwissenschaft als Garant didaktischer Integrität und Vermittelbarkeit«, in: Krakauer 1997, 73–108.

Kaiser, Hermann J. (1998), »Was heißt ›aus musikpädagogischer Perspektive‹?«, in: Entwicklung und Sozialisation aus musikpädagogischer Perspektive, hg. von Mechthild von Schoenbeck, Essen: Die Blaue Eule, 27–40.

––– (1999), »Musik in der Schule? Musik in der Schule!: Lernprozesse als ästhetische Bildungspraxis«, Afs-Magazin 8, 5–11.

––– (2008), »Systematizität als Denkform und Institutionalisierung als Form gesellschaftlicher Sicherung: Notate zu den Bedingungen einer Musikpädagogik als Wissenschaft oder: Ein Versuch, Heinz Antholz von 1986 weiterzudenken«, in: Unterricht in Musik: Rückblick und aktuelle Aspekte: Symposion der Wissenschaftlichen Sozietät Musikpädagogik zum 90. Geburtstag von Heinz Antholz, hg. von Thomas Ott und Jürgen Vogt, Münster u.a.: Lit, 41–56.

Kaiser, Hermann J. / Eckhard Nolte (1989), Musikdidaktik: Sachverhalte, Argumente, Begründungen: Ein Lese- und Arbeitsbuch, Mainz: Schott.

Kaiser, Ulrich (2009), Sonate und Sinfonie: Ein altes Thema auf neuen Wegen: Materialien für den Unterricht an allgemeinbildenden Schulen (Unterrichtsheft, Kommentarheft und Testheft: Kommentarheft, mit MP3-Dateien, Bilddateien, Noten, Audio-CD [Image] und der Software »Wavepen« von Andreas Helmberger) (= Musikerleben im Klassenverband 1 = OpenBook 1), Karlsfeld: [Selbstverlag] 2009, Internet: http://www.kaiser-ulrich.de/Kaiser/Publikationen/ob_sinfonie.aspx